ニューニあるいは「上の動物/憑依霊(nyama wa dzulu)」

目次

ニューニとはなにか

ドゥルマの憑依霊(p'ep'o, nyama, shetani)たちと、彼らと人間との関わり合いについて述べていくうえで、一応触れておいた方が良い、微妙な立ち位置の霊的な存在者について簡単に紹介しておきたい。それはニューニ(nyuni1)と総称されるやつらである。

彼らは極めて限定された攻撃対象と、攻撃された者が示す独特の症状によって特徴づけられる。ニューニの攻撃対象は、ほぼ乳幼児に限られる。そしてそれが引き起こす症状は、乳幼児に多いひきつけ痙攣を中心とする、乳幼児に死をもたらしうる特定の症状群である。手足を痙攣させて地面にこすりつける、口から泡をふく、ひよめきが膨れたりへこんだりする、頻呼吸になり脇がペコペコ動く、呼吸がぜろぜろする、白目をむく、高熱を出す(あるいは逆に身体が冷たくなる)、泣き止まなくなる、母乳を飲めない、嘔吐や下痢、身体がやせ衰える、皮膚の色が異常(生まれたときから黒ぐろしている、あるいは逆に血の気がなく「白い」)、意識を失ってぐったりするなどで、それぞれは違う原因によるものかもしれないが、こうした一連の、多くは突発的なあるいは異様な乳幼児の状態がニューニのせいだとされる。

当然、こうした乳幼児の異常は、とりわけ突発した場合、緊急の対応を必要とする。屋敷(mudzi)じゅうが大騒ぎになる。

ニューニ(nyuni)という言葉自体は、ある種の鳥の名前である。つまりキツツキ。キツツキは、それが旅をしている人の進行方向で鳴くか、右手か、左手か、後方かで、その旅に何が起きるかを人に告げる予兆の鳥であるとされているが、キツツキ自体は乳幼児を攻撃するニューニとはみなされていない。じゃあ、そいつらをキツツキと総称するなよ、と言いたいところだが、言ってもしかたがない。

キツツキにとっては迷惑な話だが、キツツキつまりニューニという言葉を乳幼児がいる場面で口にすることは禁止されている。もし乳幼児がすでにニューニに攻撃された経験がある場合、その言葉を口にするだけで、再度発作が引き起こされるとされているからである。というわけでニューニという言葉は、こうした乳幼児がいる場面では使わずに婉曲表現「上の動物/霊(nyama wa dzulu)」という表現でそれらに言及しなければならない。人によっては、「ろくでもない役立たずの霊たち(madzinyama ga kuphupha)」なんて呼び名で言及する者もいる。それで通じるとは!じゃあ、最初からニューニなんて呼ぶなよ、と言いたいところだが(以下略38)。

「上の霊」というだけのことはあって、ニューニの代表的なやつらは「鳥(nyama wa kuburuka39)」である。ムウェー(mwee40、鷹)、ニャー(nyaa42、ダチョウ)、キルイ(chilui43、想像上の怪鳥)、ズカ(zuka45、おそらく想像上の怪鳥)など。それぞれが別名をもっている。ニャグ(nyagu41)はムウェーの別名、キルイはズニ(dzuni44)、ズニ・ボム(dzuni bomu「大きいズニ」)という名でも知られているなど。これらは内陸部の荒蕪地(nyika47)を棲み処としていおり、荒蕪地のニューニ(nyuni wa nyika)と呼ばれることもある。 しかし鳥ばかりではない。海の生き物、カニ(kala48)、エビ(dura, k'amba)など各種甲殻類やある種の魚も「海(海岸部)のニューニ(nyuni wa pwani)」と呼ばれている。 さらに、カヤンバやンゴマ49で憑依霊として登場して踊る憑依霊たちのある者は、ニューニとして扱われることもある。ムァハンガ(mwahanga53、「葬式男」)、ゴジャマ(gojama32、人食い怪物)、ムドエ(mudoe54、ドエ人(mudoeは民族名である))なども。

実は、ニューニにどんなやつがいるかは、ニューニの施術師ごとにけっこうばらつきがある。最初に挙げた鳥たちはほぼ誰もが認めるニューニだが、下に行くほど施術師ごとの判断が分かれる。施術師たちは、しばしば他人は知らない自分だけが知っているニューニについて得意げに語る。何人かの施術師の説明を日本語訳して紹介しているので、読んでいただきたい。

ニューニは内陸部の荒蕪地の鳥たちであれ、海岸部の魚や甲殻類たちであれ、いずれも荒蕪地から海岸部へ、海岸部から荒蕪地へ移動しているとも考えられている。これらのニューニがその途中で滞在するたまり場(chituo62)がある。屋敷のごみ捨て場(dzala63)、地面の盛り上がっている場所(tsulu64、ちょっとした丘からただの土盛りのような場所まで)、バオバブの大木(muyu65)などである。ニューニは、移動中にたまたま出会った乳幼児(母親に背負われたり、連れられたり、遊んでいたりしている)に襲いかかり(ku-gbwavukira86)、いきなり病気にする。こうした彼らのたまり場に近づくことは危険だ。とりわけ一度ニューニに捕まえられたことのある者は、その治療が行われたこうした場所に近づいてはならない。もちろん、危険な場所はあるが、安全な場所などないので、乳幼児はいついかなるときにもニューニに捕らえられる恐れがある。

ニューニの攻撃モード

ニューニによる攻撃には、二種類ある。 たまたま出会った乳幼児にいきなり襲いかかる(ku-gbwavukira86)、上で述べたような攻撃は、引きつけのような急性の発作が典型である。直ちに治療しないと子供はそのまま死んでしまうかもしれないとされ、夜中であれ、昼間であれ、近所の施術師が大急ぎで呼ばれることになる。ニューニが子供を単につかまえている(捕らえている、握っている(ku-gbwira88))状態が、憑依霊のように子供の中に入り込んでいる(憑依している、子供がニューニをもっている(ku-kala naye))のか、単にトビが鶏をつかまえて飛び去るように文字通りつかまえているだけなのかは、施術師によって解釈が分かれているようである。

こうした急性の発作以外にも、長期にわたる健康状態の悪化、母乳をすぐに吐いてしまう、ぐったりしているなどもニューニによる攻撃とされることがある。こうした子供の長期にわたる不調や病弱も、占いによってニューニのせいだとされる場合がある。その原因のひとつが、ニューニがその子供の母親に憑依している場合である。施術師によっては、ニューニは子どもの中にははいりこまず、母親のなかに入り込んで居座っているのだと述べる者もいる。その場合でも母親自身が危害を加えられることはない。ニューニの攻撃対象はひたすら乳幼児で(大人だってニューニに捕まることがあると主張する施術師もいるが)、母親のなかに居座っているニューニが彼女の子供に危害を加えるのである。そしてそれが急性の発作の場合もあれば、子供の長期にわたる衰弱のような場合もある、ということである。

こうした可能性があるために、子供のニューニの治療の際には、子供だけでなく、母親に対しても施術が行われる場合が稀ではない。

ニューニに対する施術

ニューニに対する施術は大きく分けて2種類である。

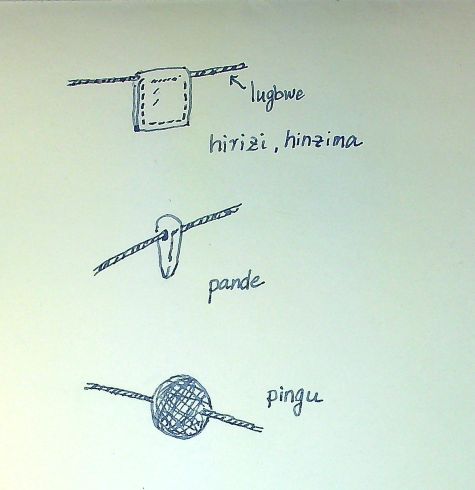

子供を捕らえている/つかんでいる(ku-gbwira)ニューニを、飛び去らせる施術である。ニューニの草木を水の中でもみ潰した薬液(vuo27)を子供に対して念入りに「振り撒く(ku-vunga90)」。その後子供を薬液で洗い(ku-ogesa)、子供が再度ニューニに襲われることを防ぐために子供の脚と手(やり方は施術師それぞれ)にカミソリで切り傷を作りそこに薬(muhaso11)を塗り込むクツォザ(kutsodza91)が施されるのが普通である。

施術はしばしば特定の場所、ニューニのたまり場とされるごみ捨て場、土盛り、バオバブの木の根元などで行われる。そのやり方は、施術師によりさまざまで、単に葉のついた枝を束ねたもの(phungo)を薬液に浸してそれで振り撒く場合もあれば、浅い編み籠(箕)を用いて振り撒く場合もある。またムコネの木の枝だけで組んだ木の台(uringo92)が用いられる場合もある。子供だけが施術の対象になる場合もあるし、母親に憑いているニューニが疑われる場合には、母親に対してもこの施術が行われることもある。

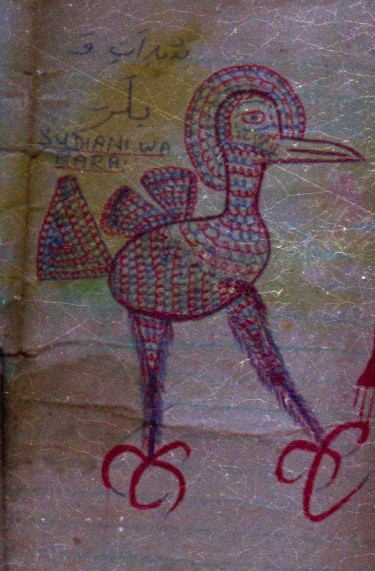

ニューニが母親のなかに居座っている場合、ニューニは母乳を通じて子供に危害を及ぼすとも考えられている。「飛び立たせ」の後に、母親の母乳を守るためのクツォザ、さらには「護り手(murinzi106)」と呼ばれるピング(pingu21)を母親に付けてやる。しかしこれを装着していると、夫婦のいずれかが婚外性交渉をもつと、子供は死ぬと言われてもいる。この点に関しても施術師ごとに微妙な見解の相違が見られる。

母親の中にニューニが居座っているとすれば、危険は常にある。女性が産む子供が立て続けに死亡してしまうといった不幸が、占いの結果、ニューニのせいであるということになると、除霊が最後の手段ということになる。しかしこれは極めて危険な施術であるとも考えられている。失敗すると女性は永久に不妊になってしまったり、極端な場合、死んでしまうことすらある。

除霊には、除霊されるべき霊の種類に応じた様々なやり方があるが、通常の憑依霊に対するような、ンゴマ(ngoma49)あるいはマカヤンバ(makayamba52)と呼ばれる、カヤンバや太鼓の演奏をともなう歌の集会を通じて行われる。小屋の中あるいは前庭で患者の女性を囲んで楽器と歌の演奏が行われるが、この「扇ぐ(ku-phunga, or ku-punga)」という手続きによって除霊されるべき霊を呼び出し、その霊に「旅立ち(safari)」をうながす。霊は膝の上に置かれた、それぞれの霊に固有の「物(chiryangona46)」をつかむと走り出し、屋敷のごみ捨て場、近所の土盛り、あるいはバオバブの木の根元に走り着くとそこで倒れる。その場で犠牲の動物の血を飲まされ、患者に薬液を振り撒き、霊をそこに「閉め出(ku-sindika114)」してしまう。

その後は、女性に対してクツォザ(ku-tsodza91)、ピング(pingu)の装着などが行われる。これらの事後的な処置は、除霊したにも関わらず、これらの女性たちには、再びニューニに棲みつかれてしまう危険が残っているということなのかもしれない。これはすでに述べた「飛び立たせ」後の「護り手」ピングの処方とほとんど同じようなものとして語られている。

除霊の後も、「飛び立たせ」施術の後と同様に、女性はニューニを閉め出したこれらのニューニのたまり場には近寄ってはならない。癖になるわけでもあるまいが、一度ニューニに罹患することは、新たな別ニューニによる襲撃の潜在的な可能性をもってしまうことなのかもしれない。厄介な話だ。

ニューニの施術師

ニューニも一応は霊(nyama, p'ep'o, or shetani)の一種と言ってもさしつかえないかもしれない。実際憑依霊のためのンゴマ(ngoma49)で対処される憑依霊のいくつかもニューニの仲間とされている場合がある。しかし、さまざまな意味において、ニューニは憑依霊の世界では、どちらかというと周辺的な存在である。

そもそも、ニューニと憑依霊では、その対処を行う施術師が異なる。憑依霊の施術師は、その人に長年とり憑いている憑依霊たちが、その人に施術師になるように要求し、その人にその霊が必要としている草木や、その霊の歌や、施術の仕方を夢の中などで示すなどがあって、初めてなることができる。そしてその就任のンゴマにおいて、誰からも教えられることなく、ブッシュに隠された瓢箪子供を憑依状態で霊に導かれて見つけ出し、霊の草木を自らブッシュで見つけて折り取り、ンゴマの客の中から病人を見つけて正しく占って見せるといった能力の証明をせねばならない。誰でもがなれるというものではないし、なりたくなくても断れるものでもない。

それに対して、ニューニの施術はお金で他のニューニの施術師から購入できるので、誰でもニューニの施術師にはなれる。実際、万一子供がニューニに襲われた際に、近所にニューニの施術師がいないと困るので、それに備えて自ら施術を購入しておくという人も珍しくはない。同じ理由で、憑依霊の施術師のなかにも、ニューニの施術を購入し「飛び立たせ」をやってのけることができる人は普通にいる。

憑依霊の施術師の仕事は、それを活かしてさまざまな霊の要求を聞き、上手に交渉して霊との和解を取り付け、それによって利己的な要求をかなえるために患者を病気にしている霊を説得して、患者から手を引かせ、患者と霊との間のその後生涯にわたる友好的な関係をメンテすることである。これは簡単な仕事ではなく、他ならぬ施術師自身も、自分に憑いているさまざまな霊たちの相互に矛盾したり競合したりする要求に苦しみ、それをなんとか処理しつつ彼らとの友好的な関係を維持するのにすごく苦労している。もしそれがうまく行っていれば霊たちは、施術師が患者に憑いている他の霊たちともうまく交渉する助けになってくれるだろう。

除霊は、この仕事のアンチテーゼみたいなものなので、憑依霊の施術師は、除霊の施術は行わない。それらはニューニの施術師や、妖術系の施術師の仕事になる。

ニューニは新来のエージェントか?

ニューニについての知識が、施術師ごとにかなりばらつきがあり、また屋敷の秩序の問題(uganga wa kuphoza115)や、身体の憑依霊(nyama wa mwirini4)の問題と混じり合っているところがある、ニューニの施術が「薬(muhaso)」系の、つまり妖術関連の施術にむしろ近いところがある、など、ニューニの世界の流動性は、それがまだ登場して間もない新領域である可能性を疑わせる。

実際、ニューニ関連の施術が近年(といっても十分昔な気もするが)の登場であることを示唆するような証言もある。まあ、文化がその姿を恒常的に保っていると考えること自体がおかしいので、いろいろ変化しても別に悪いわけじゃない。

ニューニの施術師たちとの対話

ハマディ氏:妖術系の治療が得意な施術師 interviewed by Hamisi Ruwa

ダニ氏:ニューニの施術師 interviewed by Hamisi Ruwa

メマタンガさん:ニューニの施術師 interviewed by Stephen Katana Japhet

おまけ: 憑依霊の施術師がニューニを治療したら(施術師チャリによるニューニ治療) 2012年9月、憑依霊の施術師チャリがたまたまニューニの治療をしている場に出くわした。一味違ったニューニ治療。

注釈

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

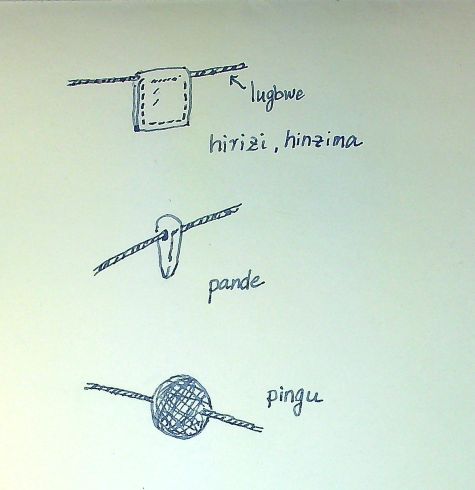

↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩