ニューニについて(Mwadzombo_Bache老による)

目次

ニューニについて

Mwadzombo老、Nov.3, 1991(フィールドノート)

(1991/11/3 のフィールドノートより、ムァゾンボ氏宅での談話1からニューニ関係のみ抽出。ほぼ名前のみのリストなのでフィールドノートは記載事実をそのまま提示の原則を破って、最小限の翻訳を付加。 アスタリスク付きのものは他の施術師にも知られている(誰もが知っているような)ニューニだが、それ以外のものは他のニューニの施術師にたずねてもわからないという。Mwadzombo老が挙げていく彼が治療できるニューニの名前と説明を、必死にメモしたものなので聞き間違いもあるかもしれない。いや絶対ある。)

nyuni wa joka(jokaはスワヒリ語で大蛇).... mwana kurira(子泣き) ndani kuluma(腹痛)

*nyuni wa nyagu(mwasaga(動詞ku-sagaは脚を痙攣させる動作, wa chiraphai) ... ku-fitisa(脚をつっぱらせる)

*nyuni wa dzuni

*nyuni wa chilui

nyuni wa nyaa(ダチョウ) ....その卵があるところは火事になっても燃えないし 雨が降ってもぬれない

nyuni wa kuudusa(動詞ku-udusaは驚かす、ハッとさせる) .... mbavu kugbwirwa(脇腹が締め付けられる) mwiri moho(高熱)

nyuni wa chidundumo(dundumioはスワヒリ語で「喉仏」)

nyuni wa mwaha(海の生物、未同定) ....生まれつき(unavyalwa naye 「そいつをもって生まれてくる」つまり、生まれたときからとり憑いている)

nyuni wa kpwangbwalu3.... mahe kaphana(唾液が出ない) mamira kaphana(鼻汁が出ない)

*nyuni wa chifulo4

nyuni wa kamasi(スワヒリ語で「鼻汁」)....生まれつき(unavyalwa naye) nyama mbii dododo(赤い悪い霊) mavi ga dododo(大便が赤い)

nyuni wa chikpwala(ku-kpwalaは「蹴つまづく」の意の動詞) ... nondo(スワヒリ語で「竜」) mwiri moho(高熱) 水を飲んでばかり

nyuni wa kajura(chura「カエル」の指小形) ....雨が降ると ku-kohola kpwenda(咳が止まらない)

nyuni wa kabarale(unknown word)

nyuni wa kakpwang'a(unknown word) ....kalala(眠らない), kurira(泣く)

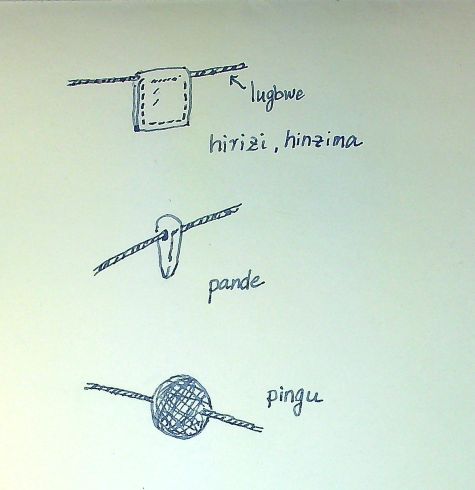

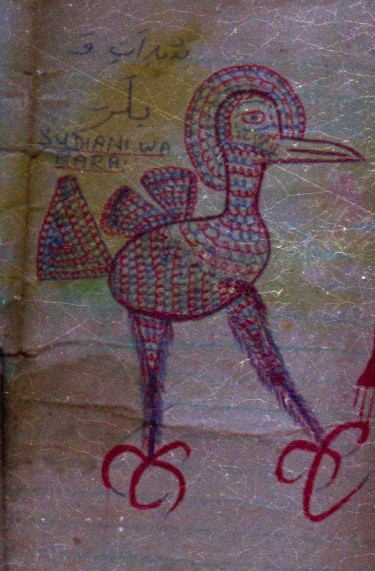

nyuniの治療でlungo42で子供をvunga43することを ku-urusa と呼ぶ ku-urusa はディゴ語で ku-burusa44 の意味

Mwadzombo老、Jan.21, 1994(フィールドノート)

(1994/1/21のフィールドノートより。Mwadzombo老から再度ニューニの話を聞く機会を得る。この回もニューニは本題でなかったため、ごく短いインタビュー。例によって、日本語訳はウェブ化に際して付加)

nyuni wa chifulo4... mulomoni munalaa fulo(口から泡が出る) phanahopa luhotsini(ひよめきがへこむ) yunarira sana(すごく泣く) kalala(眠らない)

nyuni wa kpwangbwalu3.. mwanache kana damu(子供には血がない=貧血) kana mamira kamare, ni mufu(鼻汁が出ない、硬い) kana mahe(唾液がない)

dzuni45.....magbwirige ni haraka(症状の出現が突然) dzuni = chilui

cf. gojama ni mutu, si nyuni(ゴジャマは人間だ、ニューニじゃない) gojama =zimu yunarya mabulu(蛆虫(青虫など含む)を食べる) Mwadzombo老とのニューニについての短いインタビュー

Mwadzombo老、Feb.27, 1994(from diary)

Katanaたちが出かけた後入力作業に取り掛かっていると、Mwadzombo氏来訪。Vanda ra chifuduについて確認していると、ちょうどHamisi RuwaとMebakariが来る。いっしょにインタビュー。ただしキルワやニューニについてで既に得た情報のくり返しになる。 ニューニの種類とその治療

インタビュー・テキストの日本語訳

Mwadzombo老とのニューニについての短いインタビュー Jan.21, 1994

ドゥルマ語テキスト (DB 7712-7714) (各段落の冒頭の数字をクリックすると対応するドゥルマ語テキストに飛びます) 7712

Hamamoto(H): あなたは、どんなニューニとどんなニューニの治療をなさいますか。 Mwadzombo(Mw): ニューニ。ひとつのニューニがいる。子供が生まれた(ディゴ語混じりの言葉で)。 H: 子供が生まれた? Mw: 子供が生まれた。その後、口の中から泡(povu(スワヒリ語))が出てくる。 H: ふーむ。泡(fulo)がね。 Mw: 次に、ここ、ここがへっこむ。 H: ふーむ。ひよめきですね。 Mw: そう。次に泣く。 H: 激しく泣く。 Mw: 眠らない。 H: 眠らない。このニューニはなんと呼ばれますか。 Mw: そのニューニはキフロ(chifulo)と呼ばれている。 H: キフロのニューニですね。 Mw: クヮングヮル(kpwangbwalu)、クウドゥサ(kuudusa)、ムヮハ(mwaha)。ところで、クヮングヮルだが、お前は子供に血がないのがわかるだろう。 H: ああ、血を吸われる(飲まれる)のですね。 Mw: そう。鼻汁もまったくない。固い(乾いている)。唾液もない。でもここにやって来たら、さて私がその子を治療する。でもそいつ(クヮングヮル)はこのあたりでは知られていない。 (ムァゾンボ老、嗅ぎたばこをひとしきり嗜む) Mw: ズニ(dzuni45)、ムブィブィ(mbwibwi「唖」50)。

Hamamoto(H): そのズニですが、捕らえ方はどのようなものでしょう? Mwadzombo(Mw): 速い。(どこかに行く)途中でも、子供が突然(ズニに)捕らえられることがある。さて、捕らえられたのがもしこの近くだったら、私が救う。私の瓢箪をもってこよう。さて、その子供を洗ってやって、救う。 H: 薬液でですね。 Mw: その後、子供が眠りにつくのを見るだろう。一発だよ。 H: もう、とき解かれている。というわけで、ズニの症状は、速いこと。 Mw: そうとも。その子といっしょに歩いてどこかに行く途中でも。 H: ところでキルイ(chilui46)とズニは別者ですか? Mw: 同一人物だよ。 H: じゃあ、あのズカ(zuka47)は?ズカもニューニの一種ですよね。 Mw: そう、くちばしの長いやつ。 H: え?くちばしが長い。ズニと同じく49? Mw: そうとも。 H: OK。ところで、人が、あのゴジャマ(gojama35)もニューニの一種だと言うのを聞いたことがあります。そうですか? Mw: ゴジャマ?ゴジャマは人だよ。 H: 人。 Mw: そいつは荒蕪地(nyika)に棲んでいる。そいつは人間を感知したら、ウウウ(襲いかかる様を表す擬態語)してくる。そいつがこんな風に立っているのを見れば、人間そのものだ。歯も人間の歯だ。普段はそいつは(地中の)蛆虫(青虫)を食べている。そんなわけで、そいつはジム(zimu52)とも呼ばれる。

Hamamoto(H): おお、ジムとゴジャマは同一人物ですか? Mwadzombo(Mw): 同一人物さ。さあ、そいつが子供を捕まえたら、お前はその子の涎がだらだら流れるのを見るだろうよ。その子供は知恵遅れみたいに、ぐったり、ぐったり。 H: でもそいつはニューニではなく、人? Mw: 人そのものさ、こんな風に。そいつはお前の足跡を追ってくることもできる。お前は、このような(弓を指して)武器をもっていなければ。もしお前が武器をもっていたら、そいつはついてこない。 H: でも、もしなにも武器をもっていなかったら。 Mw: そいつはやって来て、お前に噛みつく。

ニューニの種類とその治療(by Mwadzombo Bache) Feb.27, 1994

Mwadzombo(Mw): そのニューニは、羽根の房があるあいつみたいな、あいつ、ダチョウ(nyaa)。 Hamisi Ruwa(R): ダチョウ! Hamamoto(H): ニャー(nyaa)、ニャーもまた鳥なのですか53? Mw: そうだよ。さらにあのムウェー(mwee54)がいる。あの鷹(mainzu)みたいな。 R: ズニ(dzuni)にニャーにムウェー... Mw: 鷹みたいな。あの鷹な。そいつらがズニ(madzuni45)と呼ばれている。あの鷹な。それにキロブェロブェ(chiropherophe56)もニューニだね。 H: おお、キロブェロブェもですか。 Mw: なぜなら、子供は、キロブェロブェが鳴くと、その子もその真似をする、最後にはその子が嘔吐するのを見ることになるね。 H: うーむ。 R: なんと! Mw: これは本当のことなんだ。でも4本脚の動物でニューニであるものはいない。 H: そう。だって憑依霊ドエ人(mudoe)も人だし、ゴジャマ(gojama)も人ですからね。 Mw: 私はね、誰も知らない私だけのニューニをもってるんだよ。ひとつ例をあげようか。クウドゥサ(ku-udusa57)という名前のニューニがいる。 H: クウドゥサ? Mw: そいつが捕らえるときは、脇腹(mbavu)をとらえる。頭を膨らます。あるいは頭を割る。そして脇腹に突然差し込んで、子供がこんな風になる(浅く速い呼吸)のを見るだろう。

Hamisi Ruwa(R): 脇腹がつかまれて、浅い呼吸になる。 Hamamoto(H): はっ、はっという感じですね。 Mwadzombo(Mw): こいつクウドゥサのキリャンゴナ(chiryangona48)は、こいつらが食べているカニ(kala58)をもってこないと。 R: カニ? Mw: カニ。 H: 海にいる? Mw: ゾベ(zobe59)でもいい。(甲殻類特有の)脚(magando60)をもったやつ。 H: ああ。 Mw: さらにムヮハ(mwaha61)と呼ばれる(ニューニ)のもいる。 H: うーむ。ムヮハ。 Mw: ムヮハ。子供が出産すると、すでにそいつが始まってしまっている(手足を痙攣させるジェスチャー)。つまり子供に始まっている。それがムヮハ。 R: なるほど、それもニューニなんですね? Mw: ニューニだよ。 R: 同じく鳥(nyama wa kuburuka)ですか? Mw: 違う、違う。海の動物だよ。 R: 海の動物。

Mwadzombo(Mw): こいつクウドゥサと同じものだよ。 Ruwa(R): おおお。 Mw: さらに、キフロ(chifulo4)と呼ばれるやつもいる。よく観察してごらん、お前。赤ん坊が生まれるとき、よく見るとここ口のあたりで、泡がガーッとでているのを見るだろう。 R: はい、泡が出ているのを見ます。 Hamamoto(H): うーむ。泡ね。 Mw: ああ、カニはな、どこでカニを見ても、泡そのものだ。 H: ええ、そのとおりです。泡をいっぱい出してます。 Mw: そして、(カニで)「薬」を調えたら、今度は生きたカニを手に入れて、その口をもってこなければな。 H: なるほど、そのカニの? Mw: うむ。そして脚もな。 R: ああ、そう言えば、あのハマディさん(妖術系、およびニューニの施術師)が言ってました。泡を出すニューニは、たぶん、わからないけど、ニョンゴロ(nyongoro62)か、なんていうニューニだっけ... Mw: ニョンゴロは別ものだ。ニョンゴロは、女性が妊娠しているときにニョンゴー(nyongoo63)を引き起こすやつだよ。ニョンゴーを引き起こす。 H: ああ、それならニョンゴーとニョンゴロは... Mw: 同じものだよ。ニョンゴーだよ。 H: うーむ。

Mwadzombo(Mw): さて、そいつ(nyongoo)は、もしお前が女性を防御(ku-finya64)するとしたら、彼女に薬(mihaso)を与え、それを彼女に煎じてやると、そいつニョンゴーはあの子供が出てくるところから、外に出ていく。しかし、子供が生まれるまで待って二ヨンゴーを治療しようとしても、ニョンゴーにたちうちできない。これは本当のことだ。 Ruwa(R): 腹の中で治療してもらう。 Mw: 腹の中で二ヨンゴーを閉ざす(ku-finya)のさ。 R: ええ、その女性.... Mw: そう、彼女にその薬を与える。なぜなら、ニョンゴーというやつはニョンゴー・ジョンゴロ(nyongoo jongolo)だから。 Hamamoto(H): ジョンゴロ(jongolo103)。あのジョンゴロそのものですか? Mw: さて、ところでキフロ(chifulo)だが、お前は見るだろう。子供がガーッ、泡。 H: 泡いっぱい。 Mw: さて、あいつクヮングヮル(kpwangbwalu3)がいる。子供は鼻汁が出ない。唾液もない。 H: 唾液がない? Mw: 唾液がない。口の中はンガッ、固い(乾いている)。 R: そいつもあなたのニューニなんですか。 Mw: そいつと、あのクウドゥサ、ムヮハ、キドゥドゥモ(chidudumo).. それにキフロ。全部あいつらの動物たちさ。 R: 海の? Mw: 海のな。 Hamamoto(H): おお、すべて海の動物ですか?

Mwadzombo(Mw): そいつの草木は葉をつけない。たとえ雨が降っても、固い。こんな風に触ると、お前はそれが露を置いているとわかるだろう。でもほんの少し触っただけで、水を払い落としてしまう。つかんでも、水はない。 Ruwa(R): それは海岸部の草木ですか? Mw: そこに含まれている。 R: それはそいつ(キフロ)を治療するための(草木)ですか? Mw: そうとも、そこに含まれている。 R: 見たところそれはまるで水があるみたいに見える。それに触れたら、それは水を払い落としてしまう。 Mw: 指先でこんな風に揉み潰しても、水はない。 Hamamoto(H): へー。 Mw: 子供も(そいつに)捕らえられると、よだれ(nyuhe)も、鼻汁もがなくなってしまうのがわかる。口の中もンゲッと固い(乾いている)。こんな風にしても、よだれだけ。 H: むむ。 Mw: そいつはクヮングヮル(kpwangbwalu3)と呼ばれている。 H: クヮングヮル。うーん。とすると、そいつは鳥(nyama wa kuburuka)、それとも海の動物? Mw: ちがう。海(海岸部)のやつらだよ。あいつら、コエ(koe 甲殻類の一種、未同定)とか、カニ(kala)とか... R: (甲殻類特有の)脚(migando60)をもっているやつら。

Mwadzombo(Mw): また、あの魚(samaki)たちも、見たらこんな風に(ジェスチャー)泡をふく。 Hamamoto(H): うーむ。 Mw: あれら水の動物、あれら魚(samaki)。 H: ええ、子供たちを捕らえるんですか? Mw: 淡水魚(mabeshe106)、ああ、あいつらもニューニだよ。 H: でも、他のは...多くのニューニは鳥(nyama a kuburuka)だと思うんですが。 (私の問いを無視して) Mw: おまえ知ってるかい?ニョンゴーも、(その治療には)まずはあのウナギ(mukunga)を手に入れなければならない。 Ruwa(R): ウナギ。 H: なんと、そうなんですか。 Mw: それとナマズ(tsomvi)。 H: ナマズ。それがキリャンゴナ(chiryangona)なんだ。 Mw: そう。まさにナマズ、それと淡水魚(beshe107)...鰭と頭、鰭と頭。それに、このあたりを突き破って実を産むバナナの木(mugomba)。さて、それが済んだら、他の草木を採集しなければ。 R: どうしてバナナの木を手に入れないといけないんですか。 Mw: ここのところからはじけるからだよ。(ニョンゴーのせいで)胎児が腹の中で引っかかる。そして冷たくなるということだけど、でも本当のところ、それについては私もよく知らないんだよ。 R: ああ、ひとりひとりの施術師に、彼だけが知っていることがありますね、たしかに。施術師たちは得てして余計な問題をもちだすものです。

Hamamoto(H): なるほど。つまり、人がニューニであることはないと。つまりニューニは、鳥(nyama wa kuburuka)と、海の生き物だと。 Mwadzombo(Mw): いやいや。鳥はほんの少しだよ。ズニ、ダチョウ、それとあれ... H: それとムウェー? Mw: それとキルイ。象をついばむやつだ。そいつが通り過ぎると、空に太陽が見えなくなる。そいつは内陸の荒蕪地に棲んでいる。 H: キルイ。 Ruwa(R): とても大きいんですね? Mw: そう、とても大きい。象をついばんで、象を捕らえて飛び去るほど大きい。 H: でも、ニューニの多くは海の生き物? R: 他のものは水の生き物、あのカニとか... Mw: その他は海の生き物。 H: でも人はいない、全然?ゴジャマみたいな? Mw: なあ、憑依霊グジャマ(gujama=gojama35)は、お前と同じような人間だよ。内陸の荒蕪地に棲んでいる。そいつはお前の名前を呼ぶことができる。そいつはお前を見るだけで、お前が誰か知っている。さて... R: うむ。こんな感じだ。お前が通り過ぎると、そいつはお前を名前で呼ぶんだよ。 Mw: そうとも。そいつがあの私の小屋あたりにいて、お前はそいつがお前を名前で呼んでいるのが聞こえる。お前はそいつから逃げようとする。だって、そいつの歯はこんなふうだからな(鋭い歯を剥いているさまをジェスチャーで)。さて、お前は枝をしごいて葉を落とし、葉っぱを山のように積む。(ゴジャマが)やってくると、そいつはその葉っぱの枚数を数えている。お前は遠くに逃げるのさ。(笑い)

Mwadzombo(Mw): さあ、そいつが、ここ我々の土地にやってきて憑依霊に変わったんだ。 Ruwa(R): そう、グジャマ。 Mw: そう、グジャマさ。 R: でもそいつはニューニではない。 Mw: ちがう、ちがう。そいつは憑依霊さ。扇がれる(kupungbwa108)やつら。 Hamamoto(H): ではムドエ(mudoe118)は? Mw: ムドエもそう。ムドエは単に異民族さ。 H: おお。ニューニではないんですね。 Mw: お前、ドエ人がいるのを知らないのか?ええ?さて、あいつらドエ人たちは(妖術使いによって)彼らのキナマナ(vinamana123)を奪われて、それを炒められて(黒い「薬」に作られ)、(妖術使いたちが)それを使って(ドゥルマの)人々を罠にかけたんだよ。今では人(患者)は、(こいつを捕らえている)この憑依霊はムドエ(憑依霊ドエ人だ)と言われるのさ。 H: おお! Mw: お前、白人(muzungu124)(という憑依霊)もいるのを知らないかい? R: ええ、ムミアニの白人(muzungu wa mumiani125)。 H: それとケヤの白人(muzungu wa keya)。 Mw: そうそう。さてあいつらケヤ(KAR= King's African Rifles126)の人々も、当地にやってきて憑依霊にされたんだよ。 R: ええ、その通りです。そして憑依霊ドイツ人だっています。 Mw: そうそう。そいつももってこられたんだよ。だって、グジャマはジム(zimu52)だから。グジャマ、グジャマはそうジムなんだよ。

Hamamoto(H): ジム(zimu)? Ruwa(R): でっかい歯と長い爪の。 Mwadzombo(Mw): あちら内陸部の荒蕪地では、ンガマ(ngama127)ばかり食べている。それが彼らの食べ物。でも、とても獰猛なやつで、お前を見たら追いかけてくる。 R: そこで葉をしごきとって置いておいてやると。 H: そいつは数えだす。 (笑い) Mw: お前が葉っぱをしごき取ったら、そいつはやって来て数える。お前は遠くに去り、また葉っぱをしごき取る、そいつはやって来てまた数える。お前は立ち去る。そいつはお前を捕まえないだろう。ってなわけだ。わしはいろいろ知ってるんじゃ。 H: うむむ。つまりはあれらの憑依霊のことを、人々は動物(nyama)と呼んでます。しかし、なんと、みんな人なんですね。 Mw: ああ、人だよ。 H: ンゴマ/カヤンバで扇がれている者(憑依霊)たちはみんな? Mw: そう。人だよ。

考察

ムァゾンボ老はこのあたりでも最年長といってよい老人で、ドゥルマ諸クランの歴史やかつての制度についての話を主にうかがってきた。また「冷やしの施術師」として屋敷の秩序を維持する「ドゥルマのやり方」について興味深い話を聞くことができた。同時に、ニューニの施術師でもあったので、折に触れてニューニについても尋ねる機会があった。

ただムァゾンボ老の、ニューニについての知識は、地域の他のニューニの施術師たちの知識とはかなり異なっていた。他の施術師たちとも共通する知識もあったが(ズニ、キルイ、ムウェー、ズカ、ニャグなど)、ムァゾンボ老は、もっぱらこうした共通するニューニについてよりも、彼自身のニューニについて熱心に語る傾向があった。別名「上の霊(動物) nyama a dzulu」とされるニューニの多くは、文字通り「鳥」=「飛ぶ・羽ばたく動物(nyama a kuburuka)」なのだが、彼は海の動物、エビ・カニなどの甲殻類や魚類のニューニをより強調しているように見える。

ニューニについては、私はあまり本腰を入れて調査しなかったのだが、施術師ごとの知識のヴァリエーションがかなりあることは確かだ。誰でも任意のニューニの施術師から購入して自ら施術師になることができるので、こうしたゆるい伝達の網の目の中で知識の変異が増殖していくのかもしれない。

また最後にゴジャマやムドエがニューニかどうかを確認した。これはHamisi Ruwa君が単独で行ったHamadi Mbega氏とのインタビューで、ハマディ氏がゴジャマやムドエをニューニだと主張していたことに関連して、他のニューニの施術師の見解を確認したかったため。

この点の確認はすぐにできたのだが、その際に憑依霊たちは、一般にニャマ(nyama「動物、霊」)と呼ばれているものの、ニューニが単純に「羽ばたく動物=鳥」「海の動物=カニなど」端的に動物であるのに対し、それと区別して憑依霊が「人 mutu」(といってもゴジャマなどはとても人とは呼べない鋭い牙と爪をもった怪物なのだが)だとされているのが印象的だった。これはニューニが単純に追い払ったり、除霊したりの対象であるのに対し、憑依霊たちは交渉可能で、安定的な関係を打ち立てることが施術の目的となっていることとも符合している。

憑依霊の世界の構成が、歴史的に変化してきていることは、施術師以外にも多くのドゥルマの人々が指摘している。その際に、しばしば新規の霊の登場は、妖術使いに導入され、彼らが人々が捕らえられるようにと、道端や水場に仕掛けたことによって広まったと語られることがある。たとえば憑依霊シェラがドゥルマ地域に広まった経緯についての施術師チャリの説明や、近所のお婆さんムチェムンダさんの説明のように。

薬起源の憑依霊といえば、ここでもムァゾンボ老は、憑依霊ムドエについて、妖術使いがドエ人たちの身につけたものを盗み出してそれで「薬」を作り、人々を捕らえさせたことが憑依霊ムドエの始まりだという説を語っている。さらには憑依霊白人すら、こうした経緯で作り出された憑依霊だと言い切る。憑依霊と妖術(「薬」)という二つの想像力、隠喩と換喩が干渉しあっているようで、興味深い。

ただ、多くのニューニの施術師が問題にする、母親の母乳経由でニューニが子供に危害を加えるという点には、触れていない。またベニィロ老のように、同じく多くの施術師が問題にする、母親に対する施術と婚外性交渉の禁止の関係にも触れていない。

注釈

↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

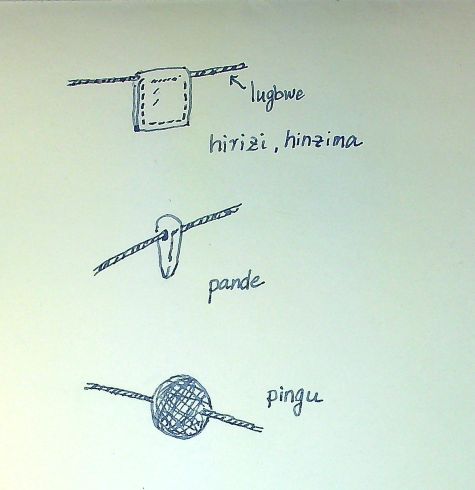

↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩