ニューニについて(Mematangaさん)

目次

はじめに

1993年度の調査は、これまでの調査とは大きく異なる点があった。録音テープの書き起こし要員に4人もの若者を迎えることになった点だ。私の調査の中で、最初にして最後の大チーム。最初の調査(1983年)以来のパートナーであるカタナ君に加えて、さまざまに事情のある(主として学費を工面する必要のある)若者たちが希望してきた。優秀な若者たちなのでできる限り応援したいと思ったのだが、私がでかけてインタビューしたり、治療や儀礼に参加したりして録音してくるテープの量からすると、これまで2人で充分だった。最初は私一人でがんばっていたのだが、そのうちにノルマを書き起こし終えて暇になった若者が私に同行するようになり(これも大助かり)、最後の方には、単独調査(もちろん各自好きなテーマで)を申し出てくる者も。

1994年1月21日(Fri)jumma、チームリーダーのカタナ君が国境近くの「皆さんどうやって守るつもりですか」村で暮らしている実母のところに4日間ほど行ってきたいので、ついでに調査してきます、ということになった。夕方6時に出発。持ち帰ってくれたテープの中にニューニに関するものがあった。ハミシ君といい、なぜか皆さん、ニューニについてよく聞いてくる。不思議だな。

メマタンガさんは、カタナ君の実母の(父方の分類上の)姉妹(chane)だそうで、カタナ君とは分類上の母・息子関係にある。ざっくばらんな世間話のような形で始まったが、話はどんどん深くなる。自分の息子にも自分の施術を教えているメマタンガさん、ニューニの施術への没入は本物。自分子供を片っ端から失うという悲劇的な経験がその背景にある。

インタビューの日本語訳

ニューニの施術は購入する

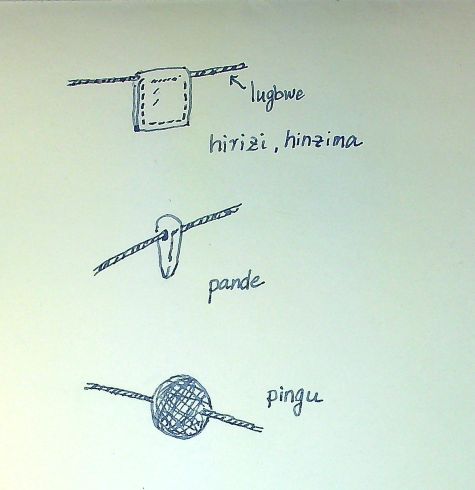

Katana(K): 昨夜病気の子供を連れて来たあの人のことですが... Metanga(M): ああ、ツマさんの奥さんね。子供が(病気orニューニに)捕らえられたのよ。というわけで、私が薬液(mavuo1)(のための草木を)摘み摘み(kuvunzira2)してあげたのよ。 K: というのも、昨日の晩でしたが、ここで、私は女性がここに立っているのを見たんです。彼女は言います。「皆さん、打ち方を知っているのはどなたでしょう?」私はそう語る声を聞いたのです。「どなたでしょう。ここで、枝束(maphungo3)、枝束(の打ち方)を知っているのはどなたでしょう?」昨日のことです。 M: 私は枝束をその子のために折り取ってきて(薬液を振り撒いて)あげたわ。その子が(その後)どんな具合に眠れたかは知りません。だから、私がそこに行って見てこないとね。その子は、(ニューニに)捕らえられていたのよ。 K: ということは、あなたはニューニのことをよく知っておられるのですね? M: ニューニのことなら知ってますとも。だって子供を産んだ人間なら、そしてその子供を「飛び立たせて」5もらうなら、施術師が呼びにやられ、子供を「飛び立たせ」に来てもらいます。その施術師はお前に草木を示してくれるの。だって、子供が(ニューニに)捕らえられ、施術師が近くにいないとき、(自分で)そんな風にすることになるから。子供が(ニューニに)捕らえられたら、子供はまるで死んでしまったみたいに見えるから。さあ、お前自身が教えてもらったとおりに、子供のために枝束を摘んで、子供に薬液振り撒きをし、子供を洗ってあげる... K: ふうむ。 M: 子供仲間たちに(と遊んでいてニューニについての)禁止が破られ(akakochezwa42)(ニューニに捕らえられ)たら、お前はさっそく行って枝束を折り取って(子供に薬液を振り撒き)、(子供が身に着けている)ピングを外して、薬液の中に漬け、子供を(薬液で)洗ってあげて、ピングをその子に付け戻してあげるのよ。 K: おお。つまりそうしたニューニについてのあれこれは、普通購入されるものなのですか、それとも...

Mematanga(M): それらは購入するものなのよ、息子よ。眠って、ニューニの草木を夢で見せられるなんてことはありません。憑依霊じゃないのよ。頭の中に到来するという憑依霊じゃ。 (笑い) M: それらの(ニューニの)草木は、(人から)示してもらうものよ。そしてあれらの唱えごと(marumi43)も。現に、私もちょうど今、あんたがたの兄弟に教えているところよ。最初は面倒くさかったんだけど。 Katana(K): マタンガ君(メマタンガさんの息子)に?そうなんですか。彼もニューニの草木について少しは知っているんですか。 M: それどころかすっかり全部知ってるよ。まだ瓢箪をもってないだけ。それに必要な物(viryangona45)がまだ手に入っていないから。でも私は作ってあげるだろうよ。だって私がそのようにしてあげておけば、もし彼が妻をもったときにね... K: 本当に、その通りですね。彼がもし問題に遭遇したとしても、自分で自分を救うことができますからね。 M: そうね。自分でも大助かりだからね。だって今日び、人(施術師)を頼むと、薬だけでも400シリングよ。 (ウェブ化に際しての浜本注: そういう問題かい!?) K: この頃はね。 M: そうそう。施術師のところに行くと、400シリングよ。でもあなた自身が知っていれば、自分のもとから去って施術師のところに行くお金があなたのものになる。 K: まさに仰るとおり。 M: さて、今頃、あの子は。昨日眠りに帰ったわ。あの子供。もう再発はないでしょうね。

ニューニの種類: いろいろ

ドゥルマ語テキスト(DB 7121) 7121

Katana: ところでニューニには何種類ありますか? Mematanga(M): ああ、ニューニはたくさんいるよ。だってどの民族にもそのニューニがあるからね。ラバイ(chiraphai46)のニューニがいるし、カウマ(chikauma48)のニューニがいるし、ドゥルマ(chiduruma)のニューニがいる。ほらね。 K: たしか、カフロ(kafulo49、「細かい泡」)のニューニ... M: カフロのニューニは、ドゥルマのニューニのことよ。カフロの(ニューニ)、脚と腕の(ニューニ)(wa chigulu na mukono)、それにカウシャの(ニューニ)(wa kausha51)。ムヮブイブイの(ニューニ)(mwabuibui52)もいる。 K: ええ?ブイブイを着た人? M: そうよ。産まれてきたすぐに、皮膚がすっかり真っ黒(piii pipipi53)に変わるという子供の(ニューニ)よ。その子をよく見ると、その口もまるで(黒い)インクを食べたか、塗ったみたいな。 K: うーむ。 M: そして、子供を産んで、その子を見ると真っ白(wee53)っていうの(ニューニ)も。そもそもその子が捕らえられたら、見ると真っ白(wee)。痩せこけて、真っ白。全く血がない。さあ、捕らえられたら、まずもって夜明けまでもたないわ。(あるいは)生まれるやいなや、もう泣き始めて、そして意識を失ってしまう。あなたにはわかるのよ、このわが子は意識がなくなった(uzimia, ku-zimiaはスワヒリ語)って。ニューニをもって産まれてきたんだわ。 K: うゎー!

ニューニの種類: カキルワのニューニ

M: 子供が産まれたときから痩せこけているという(ニューニ)もあるわ。これはキルワ(chirwa54)だと言って、ご主人が奥さんを叩いてしまうほど。でも違うのよ。実はニューニだったの。 K: なんとニューニのせいなんだ。ところでその、子供を痩せこけさせるのはなんていうニューニですか? M: その子がすでに持っているニューニよ。カキルワ(kachirwa60)のニューニと言います。

7122

Katana(K): おお、カキルワのニューニ。 Mematanga(M): そう。キザ(chiza30)を用意してもらい、ここ前庭で子供は(キザの薬液で)洗ってもらう。それ(キザ)はベッドの下の空間に置いておかれます。あなたが私に聞いたのよね?(だから母子関係では不適切な話題だけれども話します。)このニューニは夢の中で妻のところにやってくるの。彼女は眠っている。そして妊娠している。彼女は男性といっしょにいる夢を見る。夢の中で彼を見る。 K: 夢の中で彼を見る。 M: そう。子供が産まれてきたら、必ずやどう?キルワになっているのよ。 K: うーん。 M: その子のニューニなのよ、そいつが。 K: そいつをそんな風に夢に見るんだね。 M: そう。そんな風に、彼女は夢を見るの。今みたいな真っ昼間にね。ちょうどあなたが女性とことに及ぶ、そんな風にね。あるいは夫の方かもしれない。彼はその女性の夢を見て、彼女とことに及ぶ。さて、子供が産まれたら、その子はこのニューニに捕らえられている。だって、(そのニューニは)その子の父親と寝たんだから61。 K: そのニューニはどう呼ばれているんだっけ? M: カキルワのニューニと呼ばれてるんですよ。そいつのためのキザはまだ未使用の新品の瓢箪でこしらえます。 K: ええ、まだまったく何の仕事にも使われたことのない? M: まだ何の仕事もさせられていない、穴を穿ったら即、その薬液のために作られる。 K: 丸く切り取って、中身の種を掻き出しただけ。でもその瓢箪、すでに乾燥してるんですよね。

7123

Mematanga(M): そうよ。そのキザ(chiza30)は、寝台の頭に置かれるのよ。つまり寝る場所の頭側にね。寝台の頭、その地面の上に。ここに置かれるの。(子供を薬液で洗う際には)小屋のその場所からもって出て、ここ(前庭)で子供を洗うのよ。それが済んだら寝台の下の空間に置きに行くのよ。 Katana(K): うーん。 M: そうなのよ。そして黒い雌のひよこ。 K: うーん。わー。そいつ(ニューニ)、なんて大変なやつだ! M: とっても大変なのよ。

ニューニの種類: キリロのニューニ

ドゥルマ語テキスト(DB 7124) 7124

Mematanga(M): それに、キリロ(chiriro62)のニューニ。 Katana(K): キリロのニューニ? M: 子供は夜通し泣く(ku-rira)。夜が明けるまで。そして日中も、日が沈むまで泣き続ける。これもニューニよ。「カミナリ(chikpwakpwara)のニューニ」とも言うわ。 K: ああ。先日、子供がそんな風に泣いているのを見ましたよ。私の住んでいる村でですが。母親が夜中に施術師のもとに行くほど。そう、ものすごく泣く。 M: カミナリの、って言われるわけよ。治療には、赤い鶏と白い鶏が必要。それがキリャンゴナ(viryangona45)ね。 K: ああ、そういうわけでね。子供はものすごく泣くもの。まさにカミナリそのもの。 M: カミナリそのものね。そしてその子が死んでしまう日にも、泣くのよ。大声を出すだけになって、やがて黙って、ほとんど一週間、静かにしている。あんたは、私の子供は治ったと思うほど。でも、そのうち何かにびっくりしたような所作をする。ちょっと良くなったか63と思ったら、そのまま死んでしまったりする。 K: ふーむ。 M: これがカミナリのニューニよ。

ニューニの種類: ムヮルホツィのニューニ

ドゥルマ語テキスト(DB 7125) 7125

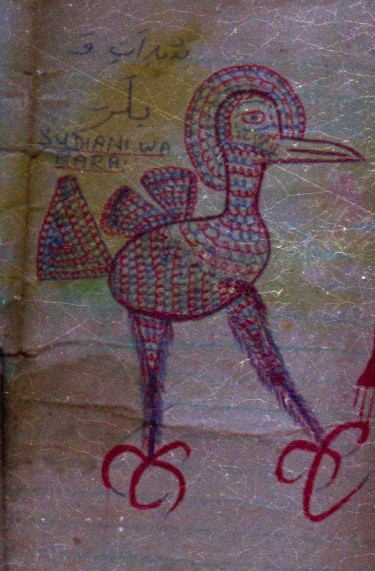

Mematanga(M): そしてお腹が(異常に)膨れる(ndani tele65)ニューニがあるわ。 Katana(K): うん。 M: あなたが子供を見ると、まるで木から落ちでもしたかみたいに、その子の身体は膨れている。健康だ。その子をこんな風につかむと、あなたにはわかる。「この子、我が子は、ああ、健康だ」とね。だって良い身体をしてるんだもの(でも実際には病気)。 K: うん。 M: でもここ、ひよめき(luhotsi66)のところだけが割れ開いているの、この子は。その子を洗ってやると、水がそこに貯まるのを見るでしょう。 K: ひよめきがへこんでるんだね。 M: それはムヮルホツィ(mwaluhotsi)の(ニューニ)と言うのよ。それを治療するには、海の生物を手に入れないと。カニよ。 K: カニそのもの?

ニューニの「薬(muhaso)」

M: 海のカニ(kala67)。その腕(mukono)、それと脚(gando68)を手に入れて。それとエビ(k'amba)の頭。それが(そのニューニの)キリャンゴナ(chiryangona45)です。 K: それと鶏?鶏はいらないの? M: 鶏はありません。そのニューニの鶏は飼っている鶏に加えるだけ。カタグロトビ色の鶏(k'uk'u wa chiphangaphanga69)よ。でもそれは殺されません。子供のお母さんにそれで唱えごとをするだけよ。そのまま屋敷で飼われます。 K: おお。なるほど。ところで甲殻類の脚(mugando)とかは炒めるんですか?

7126

Mematanga(M): 甲殻類の脚は炒める。でももし瓢箪をもっていないなら、まだ炒めない。つまりニューニの(薬を入れておく)瓢箪には、カニの脚とエビの頭と、カタグロトビの脚とカタグロトビの頭をいれるのよ。 Katana(K): へー、ニューニの瓢箪ね。 M: ニューニの瓢箪にはナマコ(jongolo ra pwani)も入っている。 K: うん。 M: それで完璧よ。 K: おお、あなたは完成させて、ニューニの施術師になるわけですね。 M: それらをすべて炒めて、瓢箪の中にいれる。あなたは外の草木を探さねば。外の草木、カラガパラ・ウヴンバ(kalagapala-uvumba70)、キクウェ(chikuwe71)を炒めて、細かく搗き砕きます。 K: ううむ。キクウェも同じように草木なんですか? M: ええ、キクウェは草木よ。そしてムヤマ(muyama72)もね。これらの草木は燃やしちゃいけないのよ。それら草木(の根)を掻き削ったものを日光で乾燥させ、炒めて、瓢箪に入れる。子供が(ニューニに)捕らえられたら、あなたはその根を「発動させる」(kukut'a75)のよ。

7127

Katana(K): おお、それらの根が瓢箪に入れられるものなんですね。 Mematanga(M): それを掻き削り落としたものを、瓶であれ、紙にであれ。 K: おお、入れておくんですね。 M: そうよ。でもそれも瓢箪って呼ぶのよ。搗き砕くのよ。というのも、子供が(ニューニに)捕らえられ、お前は(その搗き砕いたものを)一つまみ、その子に嗅がせるの。そしたら子供はくしゃみをする。あなたは象の糞、ロバの糞、ナマコ、アサフェティダ(mvuje76)を混ぜて、細かく砕いて、置いておく。カニも入れる。(布で患者を頭から)すっぽり覆って、(その中で)燻します(unafukiza78)。

母乳をニューニから守る

7128

Katana(K): さて、ところで、昨日の女性、晩にこちらにやって来ましたが、何のニューニだったんですか? Mematanga(M): 脚と腕を(痙攣して地面に)こするニューニ(wa kusaga chigulu na mukono79)でした。 K: うむ。さて昨日彼女がやってきたとき、まずはじめにあなたは何をしてあげましたか? M: 最初は何もしなかったわ。私たちはその子をおとなしくさせただけ。その子のために薬液(mavuo1)(のための草木)を折り取ってきて、その子をごみ捨て場に(dzalani80)置いて、(作った薬液で)その母親を洗ってやり、そして本人を、その子供を洗ってやり、帰って寝るように、今日来るようにって。 K: おお、帰って寝て、今日また来るようにと。 M: そう、そのときにわたしたちは仕事をいたしましょうと。というのも、今日の日(の仕事)には、白い鶏が必要だし、こちら側の(足の)爪を2片、もう一方の側の爪も2片ももってこないと。それとこのあたりの羽根2枚と、こちらの羽根2枚、(それらを入れた)ンガタ(ngata25)を巻いて、母親に結んでやり、子供にも結んでやらないと。 K: おお。 M: 鶏を調達してきてもらわないと。というのも昨日は、自分たちは鶏をもっていないって言ってたから。鶏を手に入れて、もし手に入ったらもってきてって(私は彼女に言った)。それとトウモロコシの粉を少々。というのも、そのニューニはムァハンガ(mwahanga81)のニューニという名前なの。 K: おお、ムァハンガのニューニなんですね、そいつは。 M: 来たら、その子のために、土が小さく盛り上がっている場所83に、小さな木の台(kauringo84)を作ってあげて、ピング(pingu26)を縫ってあげないとね。バオバブだけで作った香木のピングをね。

Katana(K): なるほど。ところで、そのピングは、ときに女性が、この乳房のところに身に着けているもののことでしょうか、それとも。 Mematanga(M): そのピングなら、要望があればよ。それは護り手(murinzi100)、それは。そしてその護り手を(妻に)着けさせるのは、嫉妬深い男なのよ。つまり妻が、他人に性関係を求められないようにと。 K: へー、なんと! M: その護り手だけど、もしお前がそれの禁止を破れば、たちどころに死ぬことになるのよ。 K: 子供がですか? M: その子供がだよ。 K: ところで、その護り手が与えられるのは、ふつう、夫によって... M: 嫉妬深い夫が、そうするのよ。でも護り手は子供の授乳を見張ってくれる(kpwima101)役にもたつのさ。つまりあの「動物/霊ども(madzinyama102)」が邪魔をしないようにね(gakale kagaima)。 K: おお、そいつらが母乳を捕らえないようにと? M: そうね、その子供がお乳を吸うときに、あいつら動物/霊どもにじっと見つめられ103ちゃう(嫉妬される)のよ。 K: ああ、そうすると護り手というのも、ニューニのためのものなんですね。 M: 護り手はニューニのためのものです、でも嫉妬深い男によって着けさせられるのよ。 K: へー、そう。自分の妻が人に言い寄られるのが嫌なんだね。だって、関係をもってしまうと、もうおしまい(子供が死ぬ)。 M: 施術師が、わざとあなたに罠を仕掛けるのかもね。あなたがどんな人間か見ようとして(性的にふしだらであるかどうか)。 K: ああ、(施術師なら)あなたに罠を仕掛けられるね。

7130

Mematanga(M): だわよね。あ、でもね、その護り手のことをよく知っているような人なら、護り手(のピング)はもたないわね。だって、それを入れられるとあなたは縛られるのよ。あなた、ねえ、子供を治療するの、それとも妻の治療をするの? Katana(K): 子供を治療します。 M: (要望抜きでやる治療では)妻の方は、彼女のここをツォザ(unamutsodza104)すればいいだけ。ツォガ(tsoga105)の線をここに。薬をつまんで、彼女(のツォガした場所)に塗る。これが護り手なのよ。 K: ええと、この乳房のところに? M: ええ、ここよ。 K: たしかに。私も、女性のなかに実際、ここにそんな風にツォザされている人を見て知ってます。線の数は2本ですね。 M: そう、それこそが護り手なのよ。子供を連れてきて、その子にヴィニュンド106を、足に二つ、手に二つ結んであげます。これは要望があればね。 K: 何のヴィニュンドなんですか。 M: 草木のよ。ムヴモ(muvumo107)とムリャクゥェンべ(muryakpwembe109)よ。それらは要望があればよ。でも(必ずやることとしては)、子供を連れてきて、その子にツォザするのよ。ここ(足首)に二箇所、薬を塗り込む。そしてここ(手首)、ここにも薬を塗り込む。あの脚の(脚を痙攣させる)ニューニはここから、立ち去るの。ここ(腕)からも立ち去るの。あの脚と腕を地面に擦(りながら痙攣させ)ることを止める。その子のここにツォガ二つ、そして薬液を作ってあげて、それを浴びさせ、薬をあげて、(家に)帰って煎じて飲む。以上よ。あなたはその子にしっかり鍵をかけた(完璧に防御した)ことになるわ。 K: うーむ。

7131

Mematanga(M): あなたは鶏を手にとって、殺し、その腸をもって、行って小さい木の台(kauringo84)の上に置く。鶏をつかんで、その子供(木の台の下に寝かせられている)の周りを周回して、(木の台の上に)鶏を落とす。その鶏こそ、カタグロトビがやって来て捕らえていくのよ。 Katana(K): うわー! M: 子供についてはこれで終了。その子を見たら、ピング一つ着けていないからね。 K: ああ、なるほど。なんと... M: うん。私はたとえキリスト教徒の子供だって「飛び立たせ(ninaurusa5)」てあげるわよ。 K: あなた、なんてことを! M: そうですよ。見れば子供よ、ただの子供よ。襲いかかられるのよ。その子がえーと、イエスの人だと知られていようとなかろうと。 K: ええ。 M: でもね、ああ。ときどきその母親も父親も(そのことを)忘れてしまう。当地でもね、二人の子供に死なれた女性がいるの。この私たちの屋敷でね。あいつニューニのせいでね。子供が捕らえられる、教会に行って、お祈りして、お祈りして、でも負けて、その子は死んで埋葬される、そしてまた産む。 K: うーむ。 M: 捕らえられて、祈り祈って、最後は負かされて、埋葬される。で悟るの。「私はイエスを愛していますが、今や、そのせいで私の子たちが死に絶えてしまいます」。その女性はまたほどなく妊娠しましたよ。私は行って、私の草木(ここでは黒い粉末の薬)を調え、言ったのよ。「あなたが寝るときに、この草木をもって、すくってあなたの小屋にこすりつけてね。布を(頭から)すっぽり被って、(その中で薬を燻して)煙を浴びて、その後で寝台に上ってお休みくださいね。これを7回やってね。」

7132

Mematanga(M): さて、彼女はそうしたの。(私は言った)「あなたが出産したときにね、赤ん坊があなたの母乳を求めるでしょ。でもまず私の草木から始めてね。」さて、彼女は出産した。私を呼びに来たわ。私は私の草木をもって駆けつけました。その場で私はその子のために調えました。小屋の中には赤ん坊。私はすぐにここをツォザし薬を塗り込み、次にここをツォザし、それからここをツォザしたわ。 Katana(K): ふむ。足の甲と、手の甲、そして舌にね。 M: そう、舌、それから目のここをね。 K: ふーむ。 M: 赤ん坊は手を突き出したわ。で母親が受け取って、赤ん坊は飲み始めたの。私は母親に薬を渡して(言いました)。「夜になって寝るときに、この薬をもって小屋の扉のところで調えて、それからおやすみなさいね。」 K: ふむ。 M: さて、そうこうして、やがて私は「ありがとう」の400シリングをいただきました。どうぞお取りくださいってね。 K: おお、すごい。でその人は以前、キリスト教徒だったのですか。 M: そう。今に至ってもキリスト教徒ですよ。 (tape paused)

7133 (注: 冒頭部は別トピックの途中からの録音であるため訳出せず)

Katana(K): ところで、昨日私が見たのですが、あの女性がやって来た際に、小屋の裏であなたがなにやら動きまわっているような物音をきいたのですが。 Mematanga(M): ここで振り撒いた薬液を、ここで振り撒いた後、それをごみ捨て場(dzala80)に置きに行った。彼女がごみ捨て場で浴びるようにね。 K: おお、(その薬液は)ここ前庭で振り撒かれる。その後あそこに置いてこられる。 M: ごみ捨て場にね。そして彼女が浴び終わったら、彼女は小屋の裏を通っていくのよ。そんな風に浴びた後に、彼女が自分の子供を見ることがないようにね。 K: おお、子供が... M: その子供の方も、(薬液で)洗ってもらう。そうしてその母親に手渡されるのよ。 K: おお、小屋の裏を通れ、子供を見ないように。そして薬液を浴びる。なるほど。 M: ちょうど子供のほうが「飛び立たされる」のと同じようによ。子供はあちら木の台のところで洗ってもらう。母親は隠しておかれる(子供と遭わないように)。

7134

Katana(K): ん? 母親は隠されている? Mematanga(M): まずね、母親から薬液浴びを始めるでしょ。その後、彼女は隠される。あるいは黒い布を巻いて(子供を見ないように)目を塞がれる。その後で、子供が連れてこられ、洗ってもらう。彼女が自分の子供に遭うときには(子供を受け取るときには)、子供はすでにピングを着けているし、彼女もピングを着けている。あるいは、ピングを着けないことにしているかもしれない。その場合、彼女をツォザするでしょ、そしてすでにツォザされた子供に会うことになる。彼女は、子供がツォザされる様子を見ちゃだめなのよ。 K: うーん。なんと。 M: 癒やしの術(uganga)ってのは大仕事なんだよ。

ニューニの施術を手に入れるまで

7135

Katana(K): ええ、まったくその通りですね。ニューニの問題もあの人に教わったのですか?あの(私の)祖母にいろいろ示してもらったんですか? Mematanga(M): 私?私は何人もの施術師に示してもらったのよ。だって、私、苦しんだんだもの。私も子供を産んだわ。 K: うん。 M: 今頃はどこに住むことになっても、大勢の(子孫に)囲まれていたことでしょうにね。でも私の子供たちは死んでしまったわ。このニューニのせいで。 K: うーむ、ニューニのせいで。なんてことでしょう。 M: 私ね、4人の男の子と5人の女の子が、死者の世界にいるのよ。 K: うーむ、あなた、なんと大変な目にあわれたんですね、お母さん。 M: 今、残った子供はたった4人よ。マタンガ、それとキザオ、この娘ナズアとナタ。 K: なんとお気の毒に、お気の毒に。 M: 私は扇いでもらいに(pungbwa111除霊してもらいに)チョーニィ(Chonyi122)の地まで行ったわ。さらにカウマ(Kauma48)まで行って、扇いでもらったわ。私は飛び立たされ(nichuruswa5)もしたわ、子供が病気だからといって。それも木の上でね。おまけに薪を(頭に)負わされてね、私。薪の束と薬を頭に結びつけられて。さらにこちらの肩に薪一束、こちらの肩にも一束、首の後ろにも、背中にも。そしてバオバブの上に登らされたの。布切れで目隠しされてね。 K: ああ。目隠しまでされて.. M: そう。そして上。 K: バオバブの上。

7136

Mematanga(M): そう。で地上ではニューニのクブェンドゥラ(phanaphendulwa124)が、そして上では「飛び立たせ(unauruswa5」が行われる。 Katana(K): うむ。ニューニの問題。 M: ニューニの問題よ。そいつはね、子供をよく見れば、まるで目が「曲がって(gafyuka125)」しまったかのようなの。正常じゃない。あなたが見れば、「この子はやぶにらみだ、生まれつきだ」と言うかもしれない。でも生まれつき、やぶにらみだったわけじゃない。 K: うーむ。 M: その子はニューニに捕まったの。(生後)1ヶ月と15日よ。 K: ああ、なんてこと。その子はそいつニューニをもってるの? M: 呼吸だってゲレゲレ(gere gere126)よ。ここのところが「グロッ、グロッ、グロッ(gro gro gro127」って。死んじゃうのでもなし、戻ってもこない。 K: そして(人々はいぶかる)。いったい何が起こったんだ、いったいこの子はどうしたんだ... M: 私は旅に出ました。ここでもあれこれ奔走した(nichiduguza128)けど、だめだったの。ラバイ(Raphai46)にも行きましたが、うまくいきません。そしてカウマ(Kauma48)に行きました。そこでやっと子供を「下におろ(kuphula129)」したのです。 K: カウマの土地そのもの? M: カウマの土地そのものよ。 K: ということは、カウマの人々はやり方を熟知しているっていうことですね。 M: 彼らは知ってますよ。カウマの(ニューニ)がいるの。カウマのニューニにとらえられたら、ここ(ドゥルマ)では治らない。カウマまで行かなくちゃ。 K: うーむ。 M: カウマの(ニューニ)を治す者も、カウマまで行かなくちゃ(その施術を得られない)。

7137

Katana(K): でも、ここドゥルマでは治すことができない? Mematanga(M): 誰かが行って、それ(施術(uganga))をカウマから買って、もって帰らないとね。 K: ああ、なんてまあ、ニューニの問題は難しいですね。 M: ああ、あなた、私は扇がれたのよ(napungbwa111 ここでは「除霊された」の意味)。 K: もしラバイの(ニューニ)に捕らえられたら? M: ここ(ドゥルマ)では治らないわ。ラバイに行かないと。それか、ラバイに買いに行くか、行った人でないと。 K: なるほど、ラバイの(施術)について知っている人じゃないとね。なんとまあ、ニューニは本当に厄介ですね。 M: だって、ラバイのはね、あなたは(憑依霊の場合のようにカヤンバの輪の中に)座らされて、扇いでもらうのよ。ニューニ(の問題)なのに。 K: うーむ。 M: あなたは扇いでもらうの。そしてあなたは倒れて、(ニューニを)閉め出してもらうのよ。そう、私は(ニューニの問題で)、生まれて初めて扇いでもらったの。私はそれまでンゴマを打ってもらったことはなかったのよ、私。ラバイに行って、(初めて)扇いでもらったの。でもうまく行きませんでした。子供は死んじゃったの。女の子よ、ラバイで死んだの。 K: うーむ。 M: それで私は戻り、戻ってもう一人の子供が生まれました。女の子よ。今度もラバイに扇いでもらいに行ったんだけど、死んじゃった。私は戻って、そして生まれたのがこの子。(ニューニに)捕まった。(生後)1月と15日。この子を授かってからというもの、私は言ったものよ。「皆さん、あなた方は私に私の子供をくださらないの?もしこの子も死んじゃったら、私にもわかりますよ。私には与えられないんだって。」ああ、それまでは私は泣いたりしなかったんだけど、泣いたわよ。この子も目はだめになってしまったの。

7138

Katana(K): 目はだめになってしまった、でも治るということでは治った? Mematanga(M): 治ったのよ、そう。それどころか先日、(全国統一)試験も受けたくらいよ。 K: ああ、ほんとうに幸運ですね。 M: 母乳だって、こんな風にビューって、口のなかで。だってこの子、以前から口をぽかんと開けていたのよ。あんな風に呼吸がグロッグロッてなって以来。そして母乳がだらだら。私はその子を病院から盗み出しました。夜、連れて抜け出して、逃げたのよ。私の子供は治らないって言って。私には与えられないんだって。ああ、私はその子を盗んで逃げました。でも、ありがたいことです。この子。だって、カウマ(Kauma48)に行って扇いでもらったんだもの。「踊りなさい(vina130)!」って言われたの。でも私は言いました。「みなさん、私には憑依霊(p'ep'o)はいないんです」って。 K: 私にどう踊れっていうの! M: 言われたわ。「ああ、踊って、踊って、踊って。あんたの子供が治るように。」 K: (カヤンバの場の中心に座らされて演奏をされる際に)どんな布で覆われていたのですか。 M: 白い布よ。でここのところ(頭部)にピング(pingu26)を巻きつけられて。さて。 K: ビーズの頭飾り(chisingu131)みたいに? M: そうよ。布で頭からすっぽり覆われて、それからここ(頭部)にピングをつけてもらう。それらのピングはまだ家に持ってるわよ。 K: へえー。それらのピングを。 M: そのとき作ってもらって以来よ。妊娠したらそれを身に着ける。出産が済んだらまた身に着ける。離乳したら、それを身体からはずして、置いておくの。 K: でもまた妊娠したら。 M: それを身に着けます。

7139

Katana(K): 身に着ける。なるほど、そのときに作ってもらって以来、今に至るまで、あなたの役に立っているんですね。 Mematanga(M): これら(のピング)が、実際、このナズア(娘の名前)を育てさせてくれたのよ。 K: おお、なんと!はい。 M: (話はカウマでの治療に戻る)さて、そう私は踊ったのよ。ズカ(mazuka132)で持ち上げられました(立ち上がらされました)。(ズカの泥人形が)あちらでこね作られ、こちらで握らされました。私はずっと(憑依状態ではなく)素面だったのよ。私は洞窟までずっと進んでいって、そこで罠にかけられました。なんとそこには薬(muhaso16)で罠が設けられていたの。憑依霊がやって来たらそこで倒れるようにね。で、私がそこ洞窟につきました。ちょうどあそこのパパイヤの木がある辺りくらいの(距離の)ところ。そうその憑依霊はそこに到来したの、で私もそこに着いた。そして私は倒れたのよ。こうして私は除霊されました(nichikokomolwa8)。こうしてこの私の子供よ。この男の子よ。だって、私「ほらこの子が生まれたよ」と言われても、身体が拒んだのよ。私の身体はすっかり膨れたまま。 K: むう、産み終えていたのですか? M: そう。で私は食事もとらなかった。眠っては、(生まれた)その子を食べたのよ。ずっと眠っていて、自分に赤ん坊がいるとも気が付かない。そもそもその子供は病気なのよ。なのに、ああ! K: あなたの身体は、そう、つやつやして健康。なのに、子供の方は! M: 子供はと来たら!私の子供は変わらず病気。私は言ったの。「あの子が死んだって構わない。私、疲れちゃった。もうここからいなくなってしまいたい、私。」そうよ、悲しんでさえなかったのよ、どう? K: なんてこと! M: うう、私の子供はこんな風に病気。なのに悲しくない。そのニューニのせいなのよ。そのニューニの。こうして私は忘れられに行ったの(家を離れて旅に出た)、それもいやいやね(注:この文章は、はっきりと聞き取れない)

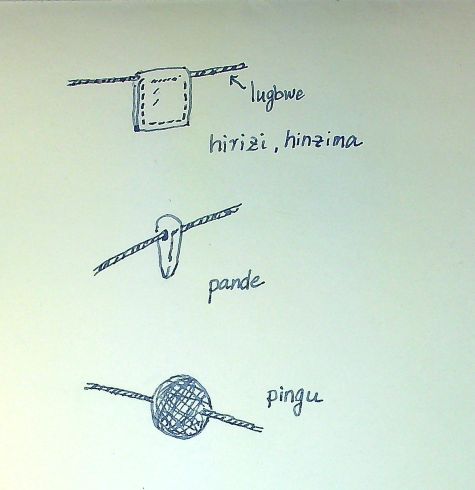

Katana(K): ところで、そのニューニはこちらでは知られていなかったんでしょうか。 Mematanga(M): このあたりじゃ、知られてなかったよ。だから(そのニューニは)お父さんによって購入されました。除霊(kukokomola)されて、そして購入されました。今は、お父さんは死んだので、そのうち私がカウマに戻って、そいつ(そのニューニ)を示してもらいに行かないとね。 K: そいつを示してもらいに? M: うん。だって、草木でニューニを緩和させる(kumdigirisa135)ことはできるんだけど、そのニューニをクブェンドゥラ(kumphendula124)するのは私できないもの。クブェンドゥラは教えてもらわなかったのよ。 K: おお。つまりニューニたち、治療されるとしたら、クブェンドゥラしてもらうということですか? M: うん、クブェンドゥラされるということよ。 K: おお。私はクブェンドゥラされるものは、おそらく妖術だけだと思ってました。 M: ニューニだって、憑依霊だって、...つまり、ここ(地面に描かれた)の薬(mihaso16)の罠(mihambo136)、さあそれを跨いで、あなたは罠にかけられるのよ。 K: へえー。ちょうど妖術をクブェンドゥラしてもらうのと同じようにね。 M: あなたはここで罠にかけられるの。ここにそのニューニの絵が描かれるでしょ。翼と脚のあるそのニューニの絵。そしてあなたはこいつ(描かれたニューニ)の上に腰を下ろす。 K: へえー。 M: (妖術のクブェンドゥラの際に)施術師が周回するまさにそのように。 K: (ニューニが)クブェンドゥラされるとしたら、あなた女性がですか? M: あるいは子供が(その罠の上に)寝かせられる。

7141

Katana(K): なるほど、ニューニそのものが描かれるのですか? Mematanga(M): そうよ。その翼もね。こちらにはズカ(zuka132)が描かれ、こちらにはツォヴャ(tsovya41)が描かれ、(子供は)ここに寝かされるの。さて施術師にクブェンドゥラしてもらい、あたり一面にくまなく(薬液を)振り撒いてもらいましょう!その後で、母親にこれらの罠を踏みまたがせます。さあ、その後で、あなたは薬液を振り撒かれ、薬液で身を洗い、ピングをつけてもらいます。これらのニューニたちがその子供を捕らえることができないように。だってこいつらニューニは子供のなかにはいないもの(字義通りにはニューニたちは子供をもっていないもの)。ニューニたちはこの女性(母親)のなかだけにいます(母親をもっています)。 K: うん。 M: (ニューニたちは)子どもの中にはいないのよ。 K: でもこの女性の中にいる? M: うん。 K: ああ。すると、(ニューニたちは)こちら、この女性のところから出て、子供をただちに捕らえるってことなんだ。 M: 子供を捕らえるのよ。子供を捕らえるけれど、この女性(母親)は捕らえない。ニューニが、子供の身体のなかにいるなんて間違いよ。とんでもない。 K: (ニューニは)子供の身体のなかには棲まわない。母親の身体のなかに棲まう。

考察

ハマディ氏同様、メマタンガさんも、自分の子供を繰り返し失う経験のなかでニューニの施術を購入している。子供を失う経験の重みの男女での違いも、この2人の語りから見て取ることができる。メマタンガさんはほとんど絶望に近い状態の中でカウマ地方まで旅し、そこでのニューニの治療が成功し、諦めていた子供の命が助かった。ドゥルマ地方ではまだほとんど知られていないカウマ地方でのニューニ治療の知識が、彼女のニューニについての知識の中核をなしているように見えるのも不思議ではない。他のニューニの施術師の語りの紹介でも指摘したように、施術を獲得(購入)するルートの違いが、ニューニの施術師ごとの知識の大きな変異を説明してくれるように思われる。

「上の霊(nyama wa dzulu)」とも呼ばれるニューニと(これはおそらく単にニューニの多くが鳥であることに理由があるとは思うのだが)、他の憑依霊の施術師があつかう憑依霊との境界線は曖昧なところがあり、ニューニとされているもののいくつかが、憑依霊の仲間入りをしてカヤンバで踊ることがあれば、憑依霊とされているものが、ニューニとともに除霊の対象になったりもする。

しかしメマタンガさんは、そのあたりは実に単純でクリアカット。憑依霊の施術師になるためには、憑依霊が夢であれこれ示してくれたり、頭の中に到来した憑依霊の導きでさまざまな施術ができるようになることが必要だと(理論上は)されている。それに対し、ニューニの施術は単に購入される。 「それらは購入するものなのよ、息子よ。眠って、ニューニの草木を夢で見せられるなんてことはありません。憑依霊じゃないのよ。頭の中に到来するという憑依霊じゃ。(笑い) それらの(ニューニの)草木は、(人から)示してもらうものよ。そしてあれらの唱えごとも。現に、私もちょうど今、あんたがたの兄弟に教えているところよ。最初は面倒くさかったんだけど。」7120というわけである。ラバイ地方やカウマ地方に行って、カヤンバの対象になったことにとまどいつつ、「自分には憑依霊はいないのに、どうやって踊れというの」7138と言ってのける。結局彼女は「踊った」のだが、それも彼女にとってはニューニ治療の一環であって、憑依霊のためのンゴマとは捉えられていない。

しかしこうしたカウマ地方のニューニ施術の知識のゆえに、彼女のニューニについての理解は、他の施術師たちと大きな点で異なっている場合がある。

母親に憑いているニューニが母乳を介して乳幼児に危害を及ぼすとされる場合に、ニューニ治療(薬液の振り撒き)の終了後、今後母親に憑いているニューニが母乳を介して子供に危害を加えないようにその母乳を守るためのピングが処方され、母親の胸に装着される。これが護り手murinziであるが、このピングについて、メマタンガさんは、要望があれば処方するだけのオプションにすぎず、嫉妬深い夫が妻の性行動に制約を加えるために依頼するものだという不思議な説を展開している。

このピングには禁止が伴うことは他の施術師も指摘している。女性がこのピングを装着している場合に、夫であれ、妻であれいずれも婚外性交渉をもってはならないという禁止である。それを犯すと、子供がニューニに殺されてしまう。それは夫婦の双方に性的活動に対する制約として働く。メマタンガさんによると、母親の母乳の保護は、薬液振り撒きのあとに母子ともに施される薬(muhaso)の塗り込みの施術、薬によるクツォザ・ツォガ104によってすでになされており、ピングは余計な処方だということになる。

他の施術師たちが言及しない、メマタンガさんから初めて聞くことになったニューニに対するクブェンドゥラ(kuphendula124)という考え方は、おそらくはカウマ地方のニューニ治療に由来するものと思われるが、これはカタナ君も、妖術以外のものがクブェンドゥラされるとは知らなかったと述べているように、かなり特異な発想である。この施術は、ニューニが妖術と同じ仕方で罠を通して、犠牲者を捕らえるという観念を含んでおり、こちらはニューニと憑依霊の境界というよりは、ニューニと妖術の境界の曖昧さを強調するものであるように思われる。

このようにメマタンガさんのニューニ観も、施術方法もかなり異例な要素を含んで入るが、ニューニという現象そのもののドゥルマの人々にとっての緊急性、切迫性、深刻性が伝わってくる彼女の語りは、施術師としての経験のみならず、患者としての長い遍歴の重みによって、他の施術師の語りにはない迫真性をもっている。

注釈

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩