ニューニについて(カリサ老による)

はじめに

カリサ老はカタナ君の分類上の兄弟、とは言え、年齢的にはカタナ君の父親よりも年長。とても愉快な老人だが、子供がおらず、当時妻が逃げて単身者生活。死んだ父親の墓で、新しい妻と結婚したいと祈願していた。父親は妖術系の施術師で、その施術を継承していた。ニューニの施術も彼のレパートリの一つ。さまざまなニューニが引き起こす症状についてジェスチャーをまじえて面白く(?)語る。唱えごとについても気さくに教えてくれる。

ニューニの分類

(1989/10/11 のフィールドノート(DB 2071)を基にした整理)

症状別

chifulo1 口から泡を吹く chigulu40 na mukono41手足が痙攣する、突っ張る pwekupweku42 大泉門が開き、脇腹がペコペコするような呼吸 chikohozi43 咳

gbwavu mukumbe44 (wa chiraphai49, mwee47)足の痙攣、咳、激しく泣く、泣き声次第に静まって死ぬ

系統別

nyuni wa chiraphai gbwavu mukumbe 別名 zinje51;羽根を広げると太陽が隠され暗闇になることから nyuni nundu54; 羽根を広げたところが似ているから mwee47 dzuni 治療に必要な品: 黒い鶏、白い鶏、kuku wa chiphanga phanga(カタグロトビの色に似た白と灰色の混じった羽根模様の鶏)

nyuni wa chiduruma chifulo (=kafulo55) 別名 murira39 口から泡、激しく泣く mbavu pwekupweku 別名 golomwe(トカゲの一種、脇腹をぺこぺこさせて呼吸するところから) pwekupweku とchigulu na mukonoとchikohoziは同じニューニか? 治療に必要な品: 黒、赤、白の鶏、混色の鶏

ニューニについて(インタビューの日本語訳)

ドゥルマ語テキスト (DB 695-704) の日本語訳

(注釈: インタビューの当初、どうも質問と答えがいまいち噛み合っていない。まあ、こんなもんだ。変に質問を差し挟むよりは、語り手に好きに話してもらったほうが良いとはわかっていたのだが。)

695

Karisa Kaingu(Kk): 口から泡が出てくる(ニューニ)がいる。私は治療できる。それから、脚と腕がこんな風になる(手足を痙攣させるさまのジェスチャー)やつも、私は治療する。それからペコペコ(pwekupweku42)させるやつ、プェク(pweku)のやつ、こいつはひよめき(luhotsi56)を開き割るやつだ。それから咳(chikohozi)も同様にニューニだ。ニューニは3種類だね。泡のニューニ、腕と脚のニューニ、それにひよめきを開き割るニューニだね。 Katana(Ka): あなたはキラバイの49ニューニがいると言ったよね? Kk: キラバイのニューニとはムウェー(mwee47)のことだよ。そいつはグァヴ・ムクンベ(gbwavu mukumbe44)、脚と咳のやつ、そして子供が泣くやつ。こんな風にアア、アア、アアアアって泣く。力尽きて死んでしまう。

(参考)コンバ(ブッシュベイビー)のニューニについて (こうした泣き声は、野生のブッシュベイビー(k'omba57)の鳴き声で、このニューニ(通常はニャグ(nyagu48, mwee47などと呼ばれているが)は、別名ブッシュベイビーのニューニ(nyuni wa k'omba)とも呼ばれている。)

Hamamoto(H): ニューニとは憑依霊(p'ep'o58)ですか、それとも何ですか? Kk: ニューニは憑依霊だね、でも憑依霊じゃない。というのもニューニというのは上の方を飛んでいく奴ら、鶏を捕まえて飛んでいく奴らだから。 H: 空を飛ぶ鳥(nyama wa kuburuka63)そのものなんですか? Kk: そうだよ。

696

Hamamoto(H): ニューニ、もし空を飛ぶ鳥なんだったら、子供をどうやって捕らえるんですか? Karisa_Kaingu(Kk): やって来る。やって来てその爪で地上の鶏をつかむのさ、そして飛び去る。行って、ついばむのさ。 Katata(K): でも彼が尋ねたのは、その憑依霊/動物(nyama64)が、乳幼児をどんなふうに捕らえるのかですよ。 Kk: そいつの捕らえ方は、泣くこと、そして咳、発熱(身体が熱いmwiri moho)、そしてびっくり。眠っていて、突然ニィィ(nii65)、そして泡を吹く。 H: こどもがそんな風にニューニに捕らえられたとき、そのニューニのためのキリャンゴナ(viryangona66)は何々ですか。 Kk: そいつのキリャンゴナは、黒い鶏と白い鶏さ。 K: ところで、黒と白の鶏はグァヴ・ムクンベのキリャンゴナ?それとも何のキリャンゴナ? Kk: グァヴ・ムクンベ、それとムウェー、それとズニ(dzuni53)。そう、これらがキラバイの奴らだ。

697

Katana(K): じゃあ、こちらのドゥルマのやつ(ニューニ)というのは? Karisa_Kaingu(Kk): こちらのドゥルマのやつはというと、黒い鶏と、赤い鶏と、白い鶏と、混色の鶏だ。 Hamamoto(H): いや、捕らえるやつ(ニューニ)の名前は?

Kk: 脇腹ペコペコ(mbavu pwekupweku)だ。そいつこそ、洞窟に(pangani)いるやつ。ゴロムウェ(goromwe67)、そこで独りで眠る。洞窟に(winani)暮らしている。 H: ニューニが捕らえるのは乳幼児だけですか、それとも大人も捕らえるのでしょうか。 Kk: もし、そいつ(おそらくゴロムウェ)がお前の身体にとり憑いたら、大人だって、そいつはやって来て食うだろうさ。 K: つまり彼が尋ねているのは、ニューニは大人も殺してしまう者なのか、ということ。 Kk: そうとも。(おそらくゴロムウェは)歩き回ってお前を見たら、お前、ビッ(ばったり倒れるさま)、だよ。そいつが睨んだら、もうフィティフィティ68、フィーだよ。

698

Katana(K): というのもね、皆んなが、人が死ぬときに、ニューニにとどめを刺してもらおうと言うからね。 Karisa_Kaingu: そうとも。ニューニにとどめを刺される、そして身体がムァズル69のように燃える(熱くなる)。 K: どこがムァズルなんだい? Kk: ムァズル、身体が燃える(熱くなる)。 Hamamoto(H): ムァズルって何ですか?病気?それとも? Kk: ムァズルとはムブルシ(mburushi71)あるいはマラリア(malaria)のこと。あいつムブルシがすなわちムァズルだよ。ムブルシは脳を腐らせる。そして身体が動かない(muchechet'a73)。そして、お前がこんな風に喋ると、口全体がもう臭い。腐っているのさ。 H: そうすると、ムブルシは病気で、憑依霊の名前ではないのですね。 Kk: 憑依霊の名前はブルシ(bulushi74)だよ、ムブルシ(mburushi)じゃないよ。

699

Katana: キラバイのニューニを治療してもらうときには、施術師はたくさんの草木(mihi16)をつかうんでしょうか? Karisa_Kaingu(Kk): キクヮタ(chikpwata75)、ムドゥング(mudungu76)、ムツァツァ(mutsatsa77)、ムクェンベ(mukpwembe78)、それとキビリティ(chibiriti80)をもってくる。あの乾いた(枯れた)茶色い草だよ。あれがキビリティさ。この草木はムシパ(mushipa81)も治療する。それは、このあたり、腎臓も治療する。もしこのあたりが痛むなら。さて、ムァズルとムシパは、こいつ(キビリティ)はこれと混ぜることができる。これはルガツィ(lugatsi82)だ。これと混ぜて使われる。これもムシパと腎臓の痛みを治療する草木だ。 Hamamoto(H): ニューニに限って言えば? Kk: ニューニだけなら、キクヮタ、ムドゥングで治療される。そしてこれも、子供のための母乳を移す(kutsamisa83)のに、その葉が加えられる。

Hamamoto(H): つまり、子供がニューニに捕らえられたとき、その母親もまた治療されるのですか? Karisa_Kaingu(Kk): そうだよ。お前は(母親の)ここをツォザ(ku-tsodza86)して、その後、後ろ側もツォザしないと。 Katana(K): あなたは彼女の胸のところと、背中の真ん中をツォザするわけですね。 Kk: それらの鶏は背中のところで開いて、内臓をとりだし、それをウリンゴ(uringo87)に置く。 H: えーと、ウリンゴを用意してあげるんですね。 Kk: (子供のために)ウリンゴを用意してやって、そこでその子に(薬液を)振り撒く103んじゃないか。 K: つまり、子供はウリンゴの上に(寝かされて)いる? Kk: 違う、違う、ウリンゴの下だ。ウリンゴが子供の上だ。 K: ああ、なるほど(子供は)ウリンゴの真下の空間(muvunguriri104)になんですね。なるほど!ところでベムカンベ(カタナ君の弟)の子供が捕まったあのニューニは、なんていうニューニだったんですか。あなた、私たちの屋敷に治療しに来たでしょう? Kk: あのニューニは母乳を移すやつで、母乳が子供の腹に汚物を注ぎ込むことになるやつ。子供は下痢をする。

701

Karisa_Kaingu: 通り過ぎる「陰り(zinje)」がある。太陽を隠し、あたりはガー(gaa105)、夜に戻る。お前は言う。ああ太陽がその主にもっていかれた、かの王様に。ニューニが通り過ぎるってね。そのニューニはグァヴ・ムクンベ(gbwavu mukumbe44)と呼ばれる。 Katana(K): ところで、それぞれのニューニにはその唱えごとがあると言ってもよい? Hamamoto(H): そいつの唱えごと教えてくれますか? Kk: そいつの唱えごとは(唱えごと開始) 『お前「陰り(zinje)」よ。お前「陰り」よ。お前は上空を通り過ぎる「岩(mwamba)」。私はお前に望む。そのまま行って、エランド(アフリカに生息するウシ科の偶蹄類)を食べるようにと。エランドとゾウを食べに行くようにと。この者から去るようにと、この者から。この者を食べても、満腹にはならない。(唱えごと中断)』 Kk: さて、お前はその子供に薬液を振り撒く(ku-vunga)。 (唱えごと続き) 『ああ、ああそうじゃなく、(もし)お前は(内陸部の)荒蕪地(nyika106)からやって来て海岸部に行く(のなら)、行って海岸部に棲まう。そこにはカバがいる。サメがいる。大きな大きな魚がいる。キングフィッシュがいる。行って、それらを食らうように。しかしこの者には手を出すな、この者には。』 (唱えごと終わり)

702

Hamamoto(H): そうすると、ニューニは大きな動物を食べる動物なんですか? Karisa_Kaingu(Kk): そう、男だね(たいしたやつだ)!あっという間に通り過ぎる。そしてこんなふうな爪をもっている。ゾウですら捕まえるんだ。ゾウを持ち上げて飛んで、別のところに行って食べるんだよ。 Katana(K): 人の目に見えるのかい、それとも見えない? Kk: どうやって見るっていうんだい?お前は暗闇を見るだけ。やつは見えないよ。

703

Karisa_Kaingu(Kk): さて、そいつに唱えごとをするとき、こう言うんだ。 (唱えごと開始) 『お前、コウモリのニューニよ。お前、コウモリのニューニよ。私にはお前が「陰り」であることはわかっている。流れる者よ、太陽を覆い隠す者よ。今、私はお前に望む。もし(内陸の)荒蕪地を出たなら、海岸部へ行って欲しい。私はお前が直ちに通り過ぎてくれることを願う。この者にかまわないでくれ。この者を食べても、満腹にはならない。海岸へ行って大きな大きな動物を喰らえ。そこでこそ、お前は満腹するだろう。ああ、ああそうではなく、(もし)海岸からやって来たのなら、(内陸の)荒蕪地へ行く。大きな大きなゾウを喰らえ、そこで、キリン、エランド、シマウマを喰らえ。そここそ、お前がついばんで、満腹するところ。しかし、この者を食べたとしても、お前は満腹しない。だから、この者をとき解きなさい。』 (唱えごと終了) Kk: これで、患者はもうとき解かれている。

704

Katana(K): では、カフロ(kafulo55)の(ニューニ)については?というのも、カフロのやつは、以前あなたがよく唱えごとするのに聞いたものだから。 Karisa_Kaingu(Kk): カフロのやつ、そいつはこんな風に呼ばれる 『お前ムリラ(murira39)。こうして泡(kafulo)とともに来る者よ。私は命ずる。消えてなくなれと。お前の兄弟はムシパ(mushipa81)だ。子供が母乳を吸ったら、(母乳が)順調に腹に届くように。お前、ムリラのニューニよ。カフロとはお前のことだ。私は命ずる。この者にかかわらないで欲しい。カフロが消えてなくなるように。』 Hamamoto(H): ところで、ブッシュで鳴くあのニューニ(キツツキ)と、子供を捕らえるこのニューニは、同じものなのですか、それとも違う? Kk: そのチェチェチェと鳴くやつは、お前が旅に出たとき、お前に告げてくれるんだ。家で何か問題が起きてるぞとお前に告げてくれる。そいつの仕事は、悪いこと、あるいは良いことがあると教えること。たとえば、(目的地に)着いて、お前は落ち着いて食事をする、料理を見るだろう、とか。 K: でも、子供を捕らえるあれは、それとはもう別のものだよ。

考察

例によって、施術師ごとのニューニのリストの違いに気づく。例えばムァゾンボ氏はニューニは鳥と、海の生き物だけで、4本脚のニューニはいないと断言しているが、カリサ氏はトカゲの一種をニューニに入れている。

カリサ氏はまた、母親の母乳を介して子供に危害を及ぼすニューニについて、子供だけでなく母親にもクツォザ86の施術を施すことに触れているが、母乳の保護との関係での婚外性交渉の禁止については触れていない。

注釈

↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

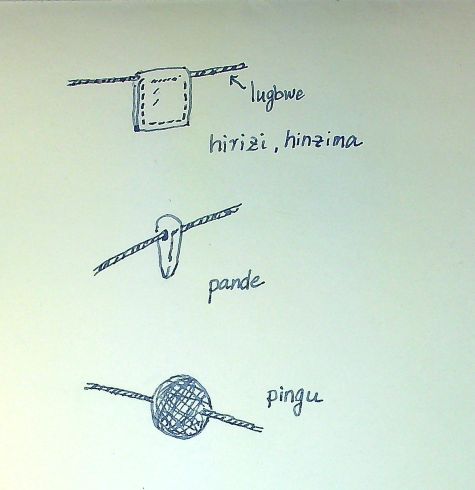

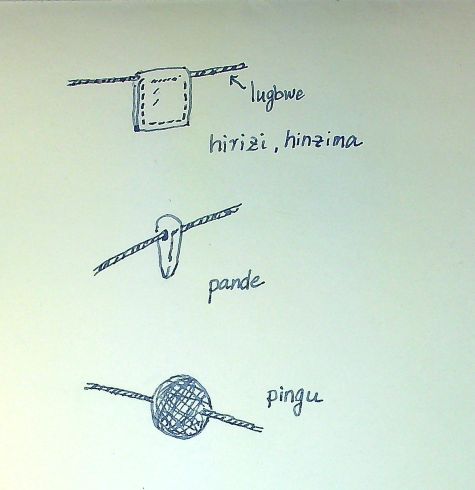

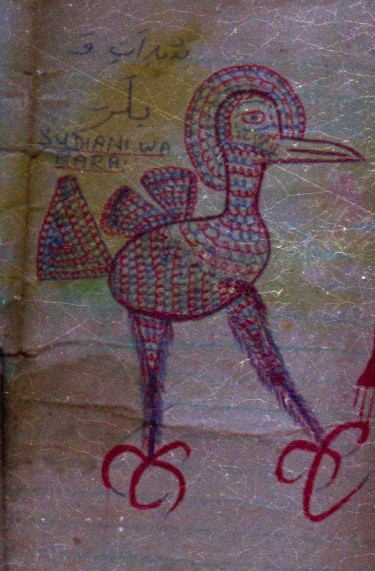

↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩

↩ ↩