ムロンゴの息子の病気のための護符(スンドゥジ他のピング)を差し出す唱えごと

目次

はじめに

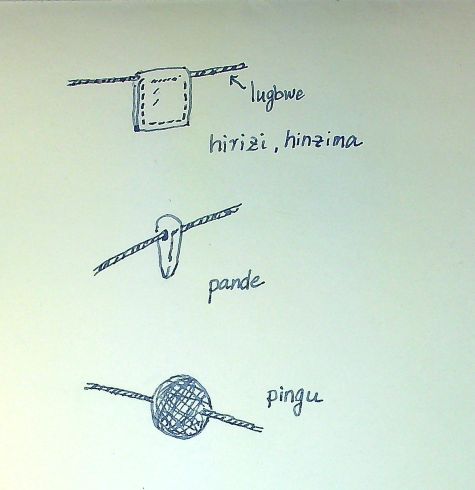

(from diary, Dec.21(Tue), 1993, kpwaluka)

埋葬が昨日で終了したというので、埋葬に出かける理由がなくなる。ChariがKinangoに行くから待っているようにと言った事を思い出し、今日はデスクワークに終始する。kayamba ra mweziのテープを再度聞き直しながら、入力作業を行う。2時すぎに雨が少し降る。4時前、ChariとMurina現れる。Chariはkombereza1が相変わらず...Chariとともに、Jumaの娘の赤ん坊の治療にいく。と言っても既に用意してあるpingu2にmakokoteri8するだけ。煎じ用の草木、vuo用の草木はすでに一昨日届け済みという。埋葬に参加していたせいで見逃した。

12月18日の占い(ムロンゴの病気の赤ん坊についての)で、チャリ自身が治療にあたることになっていたので、占いとセットの事例となる。 すでにチャリが自宅で完成させていたピング類を差し出すだけのことなので、憑依霊全般にたいする語りかけのおなじみの唱えごとなのだが、そのなかに特定の症例がどのように語られているのかの良い例になるだろう。

概要

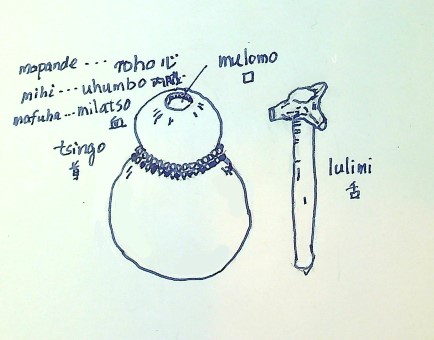

施術師: Chari wa Malau 患者: Mulongo wa Mwero(Alii), and her son Beja

チャリの憑依霊に対する唱えごとには定型がある。ムルングとその眷属の憑依霊の名前の列挙から始まり、グループごとに網羅的に憑依霊の名前が列挙されていく。問題の治療に関係する憑依霊たちには、彼らだけに言及したパッセージが組み入れられている。

冒頭近くで 子供の症状への言及

内陸系の憑依霊(nyama wa bara)の名前が列挙されていくなかで、今回の子供の症状に責任があるとされる古くからの憑依霊たちの名前も挙げられ、そこで彼らのために差し出すピングの説明が、挿入され、それぞれの霊が子供のどの症状に責任があるのかが簡単に述べられる。

続いて、占いの中で母親の中に古くから居付いており、約束が履行されていないことでその子供たちにも「逆流」していると指摘されたライカについても述べられる。

最後にイスラム系の憑依霊が簡単に列挙される。ジネたちについてはほとんど言及がない。

憑依霊たちの名前の列挙が終わった後に、子供の母親についての言及がなされる。占いで指摘されていた通り、本当に病気なのは実は母親であり、子供はその母親の病気を引き起こしている憑依霊たちによるものであった。

最後に、自分は患者と憑依霊たちのあいだの争いの単なる調停者に過ぎず、本当の癒し手はムルングであるというへりくだりとともに、唱えごとは終了する。

唱えごとの日本語訳

6434

Chari(C): ビスミラーイ ラフマーニ ラヒーム アウドゥビラーヒ ミナシェトワーニ ラジーム、ヤカナブドゥ....(以下略:コーランの最初の章句Al-Fatihahの途中まで)。 うう、さて私はお話いたします。このような時間にお話するつもりはありませんでした。私がお話するとすれば、それはムロンゴのためにお話し、そうお話するのです。ムロンゴとその子供ベジャです。 (ムロンゴに向かって)でよかったっけ? Mulongo(M): ええ。

C: さて、私はお話いたします。お話するとすれば、子供の病気のせいなのです。子供は病気です。身体が高熱の病気です、その子供は。子供は、身体の節々が壊れに壊れ、ひたすら眠ってばかりの病気です。そして身体がどうしようもなく熱い。さらに吐きそうになることもあります。私たちは、その病気を引き起こしている事柄がなになのか、それを引き起こしているものが何なのか、わかりません。でも、人々は占いに行って、あなたがた世界の住人の皆様がいると告げられたのです。

世界の住人の皆さま、私は皆さまにお祈りいたします、私の兄弟の皆さま。私は北の皆さま(a kpwa vuri)に、南(a kpwa mwaka)の皆さまに、東(mulairo wa dzuwa)の皆さまに。ブグブグ(bugubugu10)の方々、ニェンゼの小池の方々(achina kaziya ka Nyenze)。子神ドゥガ(mwanaduga11)、子神トロ(mwanatoro12)、子神マユンゲ(mwanamayunge13)、子神ムカンガガ(mwanamukangaga14)、キンビカヤ(chimbikaya15)、あなたがた池を蹂躙する皆さまに、お祈りいたします。そして子神ムルング・マレラ(mwanamulungu marera16)、そして子神サンバラ人(mwana musambala31)とともにおられる子神ムルングジ(mwanamulungu mulunguzi32)。 私は皆さまにお祈り申します。ジャビジャビ(Jabijabi)の池の方がた、ングラとングラ(ngura na ngura33)、お母さんの場所ゾンボ(Dzombo34)、ムガマーニ(Mugamani35)のサンブル(Samburu、地名36)で争っておられる皆さま、ンディマ(ndima37)を見ようと、皆さまが家に帰ると、なんとポングェのカヤ(kaya Pongbwe38)が壊されている。それは皆さまがた(憑依霊の皆さま)のせいだというのです。どうかおだやかに。 私は皆さまにおだやかにと申し上げます。ニューニ子神(mwananyuni[^mwananyuni])の方々おだやかに、キンベーブォ(Chimbepho39)(の池)の方々、おだやかに。マレレ(marere40)の森と淵の方々、おだやかに。私はキンガンギーニ(Ching'ang'ini、おそらく池の名前)の皆さまにも、穏やかにと申し上げます。皆さまにお静まりくださいと申し上げます。ゾンボ34山の方々に、はては大きな木々の方々に、お静まりくださいと申し上げます。キツァンゼ(Chitsanze41)の池の皆さま、さらにマンゲラ(Mangera42)の池の皆さま、私は穏やかにと申し上げます。

6435

Chari(C): 私がやって来て皆さまにおだやかにと申すとすれば、私はあなた砦43の主であるムルング子神(mwanamulungu44)とお話しているのです。さらにもしかしたら私の存じ上げない、客人の皆さまもいらっしゃるのかもしれません。ムルング子神、それに続くペーポー子神(mwana p'ep'o54)。そこにごいっしょされているバラワ人(mubarawa85)、サンズア(sanzua86)、ブルシ人(bulushi87)、ムクヮビ人(mukpwaphi88)、天空のキツィンバカジ(chitsimbakazi cha mbinguni89)、池のキツィンバカジ(chitsimbakazi cha ziyani)、地下世界のペーポーコマ(p'ep'o k'oma wa kuzimu90)、池のペーポーコマ(p'ep'o k'oma wa ziyani)。あなたガラ人(mugala103)、ボニ人(muboni104)、ダハロ人(mudahalo105)、コロンゴ人(mukorongo106)、あなたコロメア人(mukoromea108)。 ここにいらっしゃるのは、あなたデナ(dena111)とニャリ(nyari112)、キユガアガンガ(chiyugaaganga113)、ルキ(luki114)、ムビリキモ(mbilichimo[^mubilichimo])、カレ(kare130)とガーシャ(gasha131)、レロニレロ(rero ni rero132)、あなたプンガヘワ(pungahewa134)子神。 あなた、ドゥングマレ(dungumale78)、ジム(zimu135)、キズカ(chizuka136)、スンドゥジ(sunduzi94)、ドエ人(mudoe95)。あなたドエ人、またの名をムリマンガオ(murimangao137)。あなた奴隷(mutumwa138)、またの名をンギンドゥ人(mungindo107)。

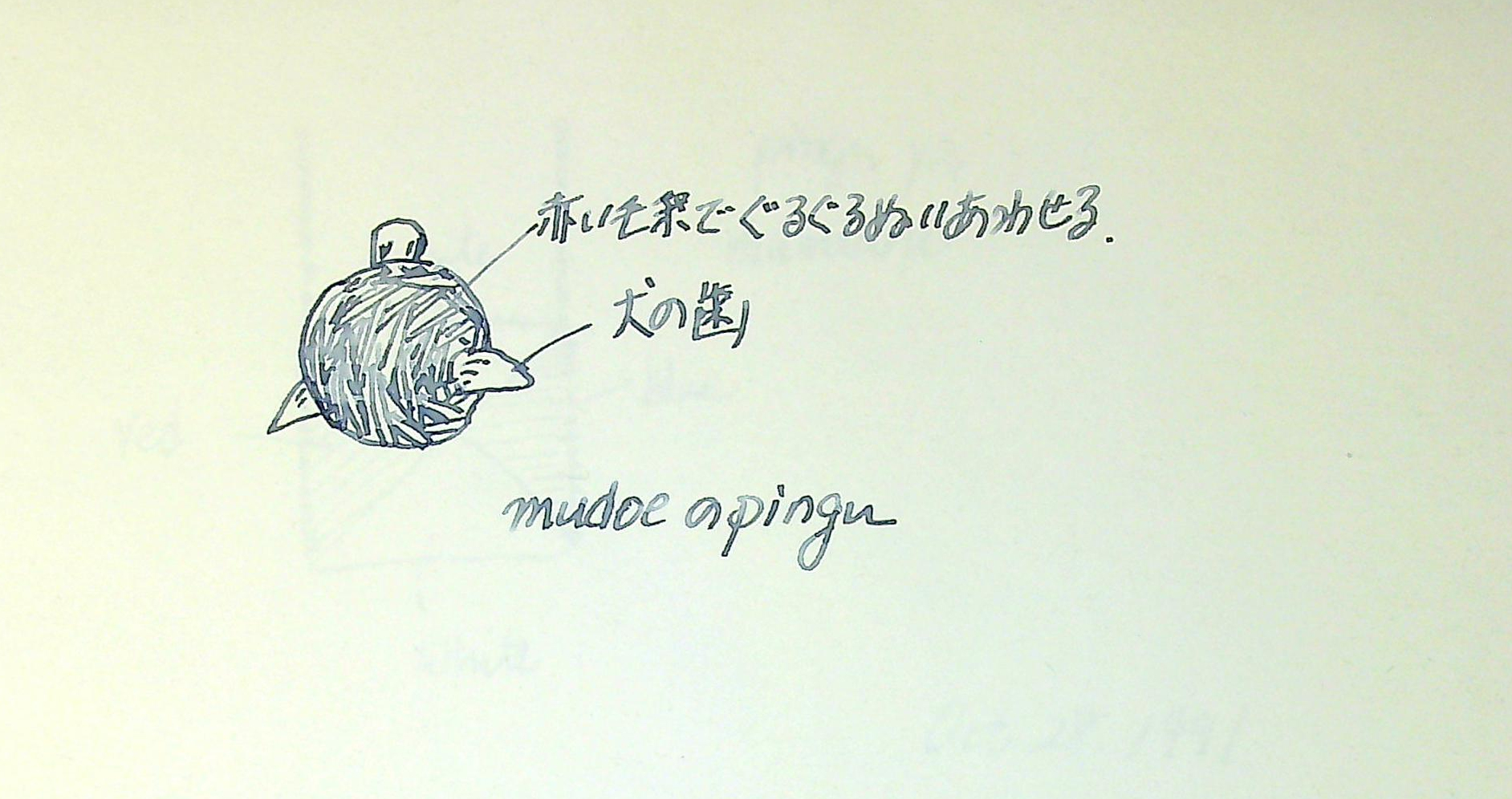

私はこれらのピング(pingu2)、ドゥングマレ、ジム、キズカ、ムドエ、スンドゥジのピングをもって参りました。いまや、子供の身体が熱くなることも、なし。子供が嘔吐しようとすることも、なし。また子供が口をむしゃむしゃすることも、なし。あなたムドエ、口をむしゃむしゃするのは、あなたの仕業。キズカ、あなたこそ子供にオエオエさせる張本人。スンドゥジ、あなたの仕事は、母乳を水のように変えてしまうこと。今日、今、私は命じます。母乳は粉のようであれと。あなたペーポーコマ、あなたの仕事は、子供を捕らえて、その身体を冷やすこと。私はあなたにおだやかにと申します。

私は皆さま方におだやかにと申し上げます。あなたライカ(laika115)、ライカ・ムェンド(laika mwendo118)、風とともに進むライカよ、ライカ・キブェンゴ(laika chibwengo149)、ライカ・ミカンガガ(laika mikangaga14)。あなた、ライカ・ヌフシ(laika nuhusi150)。ヌフシはあなたパガオ(pagao151)。パガオはあなたムズカ(muzuka116)。私は皆さま方にお静まりくださいと申します。ジネ・バラ・ワ・キマサイ(jine bara wa chimasai152)もいます。ゴロゴシ(gologoshi153)、ンガイ(ngai154)、カンバ人(mukamba155)、カヴィロンド人(mukavirondo110)、マウィヤ人(mawiya75)、ナンディ人(munandi109)、ムマウィラ(mumawira156)、ムマニェマ(mumanyema157)。皆さま方におだやかにと申し上げます。 私は皆さま方におだやかにと申しますが、慰撫の言葉は傾聴するものです。どうか砦(ngome43)を解きほどき、つつがなくしてください。争いはございません。争いは、一昨日、昨日のこと。争いあう二人、三人目がやってくると、調停します。今日私は調停者、争いを調停いたします。

6436

Chari(C): 私は皆さま方に穏やかにと申し上げます。さらに池々の皆さま方、全員お聞き届けください。私は皆さまに穏やかにと申し上げます。内陸部と海岸部の方々に、私は皆さま方に穏やかにと申し上げます。心よりお静まりくださいと申し上げます。あなたアラブ人(mwarabu158)、コーラン導師(mwalimu kuruani159)もいらっしゃいます。ジキリ(zikiri160)、ジキリ・マイティ(zikiri maiti161)、ジキリ・ナビ(zikiri navi162)、ジキリ・マウラーナ(zikiri maulana163)、ジネ・バハリ(jine bahari164)もいらっしゃいます。あなたペンバ人(mupemba143)、ジャバレ(jabale165)、ジャバレ・マッカ(jabale makka166)、ズルラ・マッカ(zurura167 makka)、スディアニ・マッカ(sudiani68 makka)。私は皆さま方に穏やかにと申し上げます。皆さま方全員、お聞き届けください。小指まで戻って、そこに腰をお下ろしになり、じっとなさってください。子供をお解きほどきください。争いはございません。

この子供の母についても、頭痛あるいは目眩、背中の中心(の問題)、胸、腰の折れるような痛み、脚の痛み、心臓の早打ち、不安感、これらは、なしです。私は皆さま方に、お静まりくださいと申します。皆さん全員、一つ所にいらしてください。子供をその母親ともども解きほどきください。ひっきりなしの頭痛も、なしです。皆さまに穏やかにと申し上げます。 私は皆さまに穏やかにと申します。私は癒し手ではありません。癒し手はムルングです。私はと言えば、平安の手を置いて、小指の爪のところに退き、そこに腰を下ろして、静かにするだけです。争いあう者が二人、そこに三人目がやってくると、調停します。今日、私は調停者。争いを調停します。ご主人の皆さま!

注釈

↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ムドエをもつ者は、カヤンバの席で憑依されると、患者のムドエの犬を連れてきて、耳を切り、その血を飲ませるともとに戻る。ときに muwele 自身が犬の耳を咬み切ってしまうこともある。この犬を叩いたりすると病気になる。 ↩ ↩ ↩

ムドエをもつ者は、カヤンバの席で憑依されると、患者のムドエの犬を連れてきて、耳を切り、その血を飲ませるともとに戻る。ときに muwele 自身が犬の耳を咬み切ってしまうこともある。この犬を叩いたりすると病気になる。 ↩ ↩ ↩