ベキジ(Bechizi)の屋敷でのカヤンバ

概要

1991年9月、1年5ヶ月ぶりにドゥルマに戻った私が最初に参加したカヤンバ。まだ挨拶回りも済まず、フィールドで生活を再開する準備も終わっていない段階でのいきなり徹夜であった。幸い、なにか問題がある深刻なカヤンバではなく、憑依霊に約束を果たすためだけの楽しいカヤンバだった。

ムエレ(muwele1)つまり患者は屋敷の主であるベキジ氏の妻で、かつて消化器系の病気で占いによって、その主原因が憑依霊ドゥルマ人6であることがわかり、ドゥルマ人はカヤンバの開催を求めていたのだが、チャリは、ドゥルマ人の鍋の差し出しと湯気浴び、それと煎じ薬(憑依霊ドゥルマ人の草木による)を提供した。その際、例のごとく、唱えごとではもし本当にドゥルマ人のせいであったのなら、まずは患者を回復させて欲しい、そうしたらンゴマ(カヤンバ)を開くからと約束した。やがて患者は健康を取り戻したが、カヤンバの約束はそう簡単に果たせない。ずっと(数年間)先送りされてきたのだが、早く開きたいという彼女自身の希望もあり、ついに息子たちによってカヤンバを開く資金が提供されたため、この日のカヤンバとなった。

私はいきなりの当日参加だったのでその仔細は不明だが、この日のカヤンバに先立っては、ドゥルマ人の12日間の鍋が終わっているということである。

憑依霊ドゥルマ人との約束のカヤンバではあるが、すべての霊が招待されている。彼女がもっている他の霊たちの歌が中心だが、それ以外の霊たちの歌も演奏されていく。老齢にもかかわらずムエレは、かなり元気よく踊った。とくに憑依霊ドゥルマ人そして最後の方のシェラ12とマサイ31で。集まった観客のなかでも数人が(今回は女性のみ)、憑依状態になり、激しい者は小屋の中や人々の輪の外に連れ出され介抱されていた。ドゥルマ人の歌の演奏のまえに、チャリ自身も憑依状態になり34、居合わせた女性の一人に対する占いを始める一幕。チャリが主宰するカヤンバではおなじみのイベントで、周りの人々もそれを期待しており、何が明かされるかを興味津々見守っている。ドゥルマ人の歌がひとしきり終わり、その後予想外の展開もあったが、休憩マコロウシク(makolotsiku36)に入る。その後夜明け前に大盛り上がりして終了。今回は、予定外の憑依霊が現れて騒動を引き起こすといったよくある光景は、ほぼ見られなかった。

(1991年9月1日の日記より)

Sept. 1,1991, sun, kpwisha 午前中キナンゴに行きがてら、チャリのところに行って再会の挨拶。....(中略)...タブ37は私の格好を見て(背中にリュック、ウエストポーチ、肩からノートを入れる小さい袋をさげていた)Digozee9みたいだという。Digozeeはmukoba3を下げている。 チャリの病気がひどかったらしく、チャリは以前にもましてすっかり痩せ細っている。ムリナはチャリの治療のためにお金を使い果たし、ヤギも売り払い、もう屋敷には何もないという。....(中略).... 今晩Bechiziの屋敷でkayambaがあるので来いと言われる。....(中略)....1990年3月に私が帰国した直後、チャリは再びmudigo28とshera12についてkulavya konze38しなおした(施術師Chizi)が、また失敗。施術師はチャリのnguo39を取り上げ、返してもくれない。これがChariに病気を注ぎ込むことになったと。以来6回治療し、一向によくならない。5月には、自分はもう死ぬ、再びカリンボが来たときには、もう自分はいない、と思った。でもnashukuru40、こうしてまだ息をしている。....(中略).... チャリ、ムリナ、Mwawaya, Bekpwekpwe, Aliiら41とカヤンバに向かう。muwele1はよく踊ったがmaneno42はあまり喋らなかった。年寄り。年寄りを躍らせてどうするの、というくらいよく踊った。例によってfungu43の支払いと分け前でもめる人々。家に帰って寝ようとするが2時間ほどで叩き起こされる。

当日の出来事

(1991年9月1日~2日のフィールドノートより) 例によってフィールドノートをほぼそのまま転記したテキストをそのまま貼り付ける。ナンバリングは転記の際に付与。フィールドノートそのものの記述に手を加えないため、現地語なども注釈の形で補足説明することにしている。(DB...)は後にフィールドノートに紐づけた書き起こしテキストの、該当箇所を示す番号。植物名の同定はフィールドではできず、文献に基づく事後的な補筆である。

【Kayamba for mukaza Bechizi Chanzala】 書き起こしテキスト(DB2490-2610)

主要な問題=muduruma6; ndani kodzala, kuphaphika, kufyoka, karya, kalala44 nyungu ya muduruma(+ mihi ya kunwa)45 kulaga makayamba46 ...not yet fulfilled → today's kayamba(financed by her sons)

12 days nyungu ya muduruma done

17:45 ku-tsuma mihi47 (for chiza50) mubambakohi54 mugala86 (for mugala) makandage87 mware88 (for Kalimanjaro) makandage mukuyu89 (for laika, shera) makandage mujenga tsongo90 (for laika) murindaziya91 (for mwanamulungu) mutsaka muho = mukonjwe92 ( for laika) mup'ep'o93 (for Mwarabu) kamuhondo= chinuka muhondo94 (for mwanamulungu) chivumbani95 (for chitsimbakazi) mupweke96 (for shera) muvunzakondo97 (for mwanamulungu) mudzala98 (for mwanamulungu) mukaphaha100 (for mwanamulungu) mung'orong'ondo101 (for shera, mwanamulungu) + stock of other mihi(unnamed)

20:00 Bechizi の屋敷に到着

wari na kuku102 で夕食

23:00 kayamba開始

小屋の戸口(西に向いている)の前にchinu103が置かれ、その前にkuchi104、

その上にsanduku105

muwele1はsandukuにchinuの方向を向いて座る(北=vurini)を向いて。

カヤンバ開始の言葉(kuhatsa106) (DB2490-2491)ドゥルマ語テキスト 演奏開始108

mwanalumungu109 12songs 身体を前後に揺するのみ ムルング子神の歌(DB2493-2504)和訳 (DB2493-2504)ドゥルマ語テキスト

mwarabu114 5songs 同上 憑依霊アラブ人の歌(DB2505-2509)和訳 (DB2505-2509)ドゥルマ語テキスト

chitsimbakazi115 立ち上がって踊る(not possessedみたい) キツィンバカジの歌(DB2510-2512)和訳 (DB2510-2512)ドゥルマ語テキスト

mukuse (laika mukusi?)1162songs 機嫌よく踊る ムクセの歌(DB2514-2515)和訳 (DB2514-2515)ドゥルマ語テキスト

mwarabu? 1song 座っている アラブ人の歌(DB2516)和訳 (DB2516)ドゥルマ語テキスト

mudigo28 1song 少し身体をゆする ディゴ人の歌(DB2517)和訳 (DB2517)ドゥルマ語テキスト

chiyuga aganga117 1song 同上 キユガアガンガの歌(DB2518)和訳 (DB2518)ドゥルマ語テキスト

masai135 1song 同上 マサイ人の歌(DB2519)和訳 (DB2519)ドゥルマ語テキスト

mukpwaphi136 3songs 機嫌よく踊る クヮビ人の歌(DB2520-2522)和訳 (DB2520-2522)ドゥルマ語テキスト

musambala137 6songs 同上 サンバラ人の歌(DB2523-2528)和訳 (DB2523-2528)ドゥルマ語テキスト

jine mwanga76 1song 座っている ジネ・ムァンガの歌(DB2529)和訳 (DB2529)ドゥルマ語テキスト

mugala138 3songs 機嫌よく踊る ガラ人の歌(DB2530-2532)和訳 (DB2530-2532)ドゥルマ語テキスト

laika124 4songs 同上 ライカ・ムエンドの歌(DB2533-2535)和訳 (DB2533-2535)ドゥルマ語テキスト [ライカ・ムェンドの歌4(played but untranscribed)] 浜本による信頼できない書き起こしの和訳 2535▼ 浜本による信頼できないドゥルマ語書き起こし

ここまでmuwele基本機嫌よく踊り、疲れると(?)自ら手を上げて演奏を中止させ次の憑依霊の曲を促す

中盤: 占い、そして憑依霊ドゥルマ人で大騒ぎ139

2-1. チャリ yugolomokpwa, 自らmuganda140?の歌を歌いだし、周囲の人々に対して占いを始める チャリの憑依と占い (DB2536-2557)ドゥルマ語テキスト 2-2. muduruma で大騒ぎ139 ドゥルマ人から始まる一連の流れ muwele 完全yugolomokpwa、激踊りまくる 年配者なのにこちらが心配 他の踊っている女性たち、何人かyugolomokpwa

muduruma6 6songs ドゥルマ人の歌(DB2558-2563) (DB2558-2563)ドゥルマ語テキスト

mandano11 1song mu141 嘔吐し始める マンダーノの歌(DB2564) (DB2564)ドゥルマ語テキスト

mandano 3more songs mu 再び踊り始める マンダーノの歌(DB2565-2567) (DB2565-2567)ドゥルマ語テキスト

murisa142 4songs mu 踊る ムリサの歌(DB2568-2571) (DB2568-2571)ドゥルマ語テキスト

nyari120 1song mu 曲を止めさせ座る ニャリの歌(DB2572) (DB2572)ドゥルマ語テキスト

2-3. 次の曲をどうするかでkayamba奏者たち議論 マサイ人からペンバ人まで (DB2573)ドゥルマ語テキスト masai31 2songs143, mu no reaction

チャリ、jambaを所望 jamba144 1song143, mu no reaction

Chari自分からmupembaの歌を歌いだす mupemba145 2songs143 mu yugolomokpwa ペンバ人に対するムリナの唱えごと (DB2573-2575)ドゥルマ語テキスト 休憩タイム139 03:00 makolotsiku36 chaiとmahamuri147

04:20 kayamba 再開

夜明けも近く、フィナーレに向かって盛り上がる139

3-1. ドゥルマ人の仲間139

shaka148 1 song シャカの歌(DB2577) (DB2577)ドゥルマ語テキスト

mugayi149 1 song ムガイの歌(DB2578) (DB2578)ドゥルマ語テキスト

mugala 2 songs ガラ人の歌(DB2579-2580) (DB2579-2580)ドゥルマ語テキスト

masai 1 song マサイ人(?)の歌(DB2581) (DB2581)ドゥルマ語テキスト

3-2. 池系の霊たち139

laika nyoka150 1 song ライカニョカの歌(DB2582) (DB2582)ドゥルマ語テキスト

kanika(=kanyango) 1 song カニャンゴの歌(DB2583) (DB2583)ドゥルマ語テキスト

mukusi116 3 songs ムクセの歌(DB2584-2586) (DB2584-2586)ドゥルマ語テキスト

shera12 3 songs シェラの歌(DB2587-2589) (DB2587-2589)ドゥルマ語テキスト

mudigo 4 songs ディゴ人の歌(DB2590-2593) (DB2590-2593)ドゥルマ語テキスト

shera 7 songs 再び shera でしっかり mu141 golomokpwa シェラの歌(DB2594-2600) (DB2594-2600)ドゥルマ語テキスト

3-3. 締めくくり139 シェラが盛り上がり、もう終わろうと言う者と、まだ続けるという者とでちょっと議論 締めくくりをめぐる議論 (DB2601-2602)ドゥルマ語テキスト 最後はmasaiで締められる。

masai 6 songs 大盛りあがり マサイ人の歌(DB2605-2610) (DB2605-2610)ドゥルマ語テキスト

チャリによる締めの唱えごと 締めの唱えごと(DB2602-2604) (DB2602-2604)ドゥルマ語テキスト

この夜のカヤンバについてのまとめ

冒頭の概要でも述べたように、この日のカヤンバはなんらかの切迫した課題解決に向けてのものではなく、以前憑依霊にしていた約束の履行としての開催であった。多くの霊が招待されていたが、必ずしもすべての霊の歌が演奏されたわけではない。

当然、ムエレがもっていることがすでに明らかな霊たちの演奏が中心となった。

とりわけ憑依霊ドゥルマ人は、かつて彼女を病気にし、その治療において病気をとりさることと引き換えにカヤンバ開催を要求していた当の霊であったため、ドゥルマ人の歌の演奏が山場となった。実際ムエレはそこで最も激しく golomokpwaし、踊った。ドゥルマ人と同一人物(霊)あるいはドゥルマ人の仲間とされている霊(マンダーノ11、ムガイ149、ムリサ142)なども演目に上がっていた。

彼女のもっていた別の霊は「池系の霊」ライカ121、ディゴ人28、シェラ12などであり、夜明け前の疲れをぶっとばす勢いで激しく演奏され、ムエレもよく踊った。

彼女がもっている霊のもう一つのグループがガラ人138、マサイ人31であったが、これらの霊の歌では彼女はあまり目立った反応を見せなかった。これらの曲が、何度にも渡って繰り返し演奏され、最後の締めに使われたのは、このためである。来るはずの霊が来ないというのは施術師やカヤンバ演奏者にとっては不本意なことであり、これらの霊が当日来ずに、後日やって来て、私は呼ばれなかったぞ、などとイチャモンをつけ、彼女を病気にしてはたいへんなので、そういうことがないようにとしつこく演奏されたのである。結局最後の最後に大盛りあがりを見せ、今回のカヤンバはほぼ成功裡に幕を下ろすことができた。

しかし今回のカヤンバは楽しみの機会という性格が強いもので、こうしたカヤンバはときに緊張感を欠くものになりがちである。事実、開始から数時間は波乱もなくたんたんと進み、ムエレも楽しげに踊るだけであった。主宰する施術師チャリが、突然自分の持ち霊ガンダ人(muganda140)に憑依され、カヤンバを見に来ていた客の一人を相手に、その深刻な「病気」と解決法を教えるという場面があったが、こうした思いがけない見せ場によって、だれ気味のカヤンバがちょっと締まるのは確かである。実際、カヤンバにやって来る人の中には、自分の抱えている問題が有能な施術師によって指摘され、解決法を「無料で」おしえてもらえることを期待してやって来る者も少なくない。

もちろんカヤンバはけっして台本のきまった催しではない。人々が言うように、すべてのカヤンバはそれぞれ違っている。全く同じカヤンバなどないのである。だれも予期していなかった出来事が起こることもある。今回のムエレはイスラム系の憑依霊をもっていないのだが、イスラム系の霊の歌が何曲か歌われている。憑依霊アラブ人は、至高神ムルングに次ぐ霊であるので、すべてのカヤンバで演奏される必要がある。それ以外に試しにジネ・ムァンガ76が1曲、ジャンバ144が一曲演奏され、いずれでもムエレはほぼ無反応であった。がその流れでチャリがペンバ人の歌を自ら率先して歌い始めたとき、予想外のことが起きた。ムエレがいきなり憑依されてしまったのである。あわててイスラム系の霊に詳しいと自称するムリナ氏が唱えごとをする。というのも今回のカヤンバではイスラム系の霊の登場は期待されていなかったので、イスラム系の霊のための薬液やローズウォーターなどは用意されていなかったからである。ムリナ氏は、自身がそのままペンバ人に憑依されてしまい、この日のカヤンバが終了するまで一人小屋に引きこもってしまい、最後の唱えごともできないままに終わった。

一見、淡々と進行したカヤンバではあったが、いくつかのドラマがないわけでもなかった。

カヤンバ開催中の唱えごと、会話他の日本語訳

2490 カヤンバ開始の唱えごと: クハツァ・ンゴマ(ku-hatsa ngoma)

Chari: 皆様おだやかに、おだやかに。おだやかにと述べなくても良かったでしょうに。私たちがやってきて、「おだやかに」と述べるとすれば、それはおだやかにということなのです。皆様おだやかに。私たちはンゴマを開始します。このンゴマは予定されていたものです。それもずいぶん昔に。ですが、まだその時になっていませんでした。でも今、今がそのときです。 さて、私たちは皆様にお祈り申し上げます。北の皆さま(a kpwa vuri)に、南(a kpwa mwaka)の皆さまに、東(mulairo wa dzuwa)の皆さまに、西(mutserero wa dzuwa)の皆さまに、ブグブグ(bugubugu151)の方々に、ニェンゼ152の小池の方々に。 私たちはまた、子神ドゥガ(mwanaduga153)、子神トロ(mwanatoro154)、子神マユンビ(mwanamayumbi155)、子神ムカンガガ(mwanamukangaga156)、キンビカヤ(chimbikaya157)、あなたがた池を蹂躙する皆さまに、そして子神ムルング・マレラ(mwanamulungu marera158)、そして子神サンバラ人(mwana musambala137)とともにおられる子神ムルングジ(mwanamulungu mulunguzi159)、皆さまにお祈りいたします。 私がはじめにお話しするのは、あなたムルング、砦の主に他ならないあなたです。こうして今、私はンゴマ(太鼓)を打ちます。 このンゴマは皆さま方のンゴマ、約束のンゴマです。どうか皆さま、大混乱とともにやって来ないでください。お一人、お一人やって来て、良くお踊りください。やって来るなり号泣するのは、なしです。やって来て、互いに邪魔をしあうのも、なしです。ただやって来てください。

2491

Chari: どなたもがやってきて、満足するまでお踊りになり、飽きたら、立ち去る。仲間に場所を譲る。やって来ては、仲間に譲る。でも、一人ひとりがやって来ても、全員が一斉に来てしまっては駄目です。あなたがたはこれなるムエレ(muwele1)を困らせることになります。どうかやって来て、互いに仲良くなさってください。 男: 女性たちがたくさん憑依する(kugolomokpwa)場にしてください。 Chari: そのとおりよ。そして男たちもね、憑依させてください。先日、誰のカヤンバでしたっけ、聞いた話では、憑依したのは男たちだけだったってさ。 Murina: カヤンバ(楽器の)を一つ渡してちょうだい。自分で直すから。だってここにあるのは、あれよ、あれ。私に板がとれちゃってるやつをちょうだい。私が直します。 Man(Mawaya=この日の歌の先導者): 互いに理解し合いながら歌いましょう。張り合いながら歌うのは、なし。理解しあって歌いましょう。人がその人がもつ憑依霊に捕らえられる、その連続。その人がもう疲れてしまって、その先に行かないと見たら、(一緒に歌っている)仲間を制止する。でも仲間が歌っているのに、仲間同士で張り合わないように。だめです。施術師のみなさん、ご注目ください! 人々: ムルングの! Mawaya: 私たちはンゴマをクハツァ106しました。さあンゴマを始めましょう。

2492 ムルング子神の歌(DB2493-2504) (一連のムルング子神の歌の後、音楽は小休止)

Man1: カヤンバ(楽器)がよく鳴らない。変な感じ。 Man2: 全然鳴らないよ。 Chari: カヤンバが女々しいね。 Woman: こんなのマカヤンバじゃないよ。 Man2: 全部気が抜けている。 憑依霊アラブ人の歌(DB2505-2509) キツィンバカジの歌(DB2510-2512) Man1: そいつは誰?なんでだろ、私はそいつが誰か知らないぞ? Mawaya: そうとも、私はこんな風な婦人がいいね。疲れたら、彼女は手を挙げる。そうすれば、終わりだってわかる。

2513

Man1: そいつは誰?(Naye ni nyani ye?)そしてこいつは誰?どうして私はこいつが誰かわからないんだ? Murina: きっとそいつはヒヒ(nyani)なんだよ。160 Chari: その霊はなにか言いたいことがあって出てきている。まず第一に何者なのか?自分は知らないぞ。(という訳で)彼は、一体そいつは誰なんだと尋ねているのさ。 Man3: その霊が何者か知らないのなら、そいつに「あなたの名前は」と尋ねるもの。私は言いたいよ。今どきの、今の世の中の物事ときたら! Man2: 私の孫でも、知らない人がいたら、その人に「あなたはどなた」と尋ねるよ。 Man1: ああ。兄弟!今どきの物事ときたら、これからどうなっていくのかわからないね。 ムクセ(mukuse=laika mukusi)の歌(DB2514-2515) アラブ人(?)の歌(DB2516) ディゴ人の歌(DB2517) キユガアガンガの歌(DB2518) マサイ人の歌(DB2519) クヮビ人の歌(DB2520-2522) サンバラ人の歌(DB2523-2528) ジネ・ムァンガの歌(DB2529) ガラ人の歌(DB2530-2532) ライカ・ムエンドの歌(DB2533-2535)

Man1: あの女性のために(カヤンバを)打ってやれよ、マワヤ。マワヤ、彼女のために打ってやれよ、彼女が踊れるように。 Mawaya: 誰のこと? Man1: さっき手を上げたあの女性本人だよ。 Mawaya: ああ、その人。私たちはまさにその女性のためにカヤンバを打っているのですよ。 (Mawaya歌い出す) ライカ・ムェンドの歌4(2535▼)

2536 (ライカを終えた演奏者たちが、次の曲について話し合っていると、突然、チャリが自ら進んでガンダ人(muganda)の歌を歌い始める。)

Chari: (歌う、Chariのanamadziたち、ただちにカヤンバでリズムを刻み、合唱で追従する) これから私は何をしたらいいの? ガンダ人は貧しくて難儀している 私は癒しの術を乞い祈る 私は困窮しています、お母さん、私は困窮しています、お母さん 眠りにつくと、私は癒しの術を乞い祈る、でもこれからどうしたらいいの? ガンダ人は貧しくて難儀している 私は癒しの術を乞い祈る

(作詞作曲チャリ(の憑依霊))2537 人々: 落ち着いて、落ち着いてください、落ち着いてください、お母さん。 Chari: (なぜかギリアマ語で)もう、私はとっとと立ち去りたいんじゃ。 Mawaya: どこに行こうというのですか、お母さん。 C: 家には帰らんぞ。私はここにいることに... Man: もしかして、なにかご覧になったとか、ご覧に.... C: たとえここにいるとしても、私がンゴマに(参加しに)やって来たとは、それを邪魔しにやって来たとか、彼女(ムウェレ)で扇いでもらいに来た161とは、言われたくないんじゃ。 Maw(aya): あなたの子供162を治療してください、お母さん。ンゴマで踊りたいというのもまったく結構ですよ。でももしかして、あなたが(ここに集まっている人々のなかに)深刻な病気を見つけたというのなら、それを縷々お話なさりたいというのなら、それも結構ですよ。 C: いやいや、病人はちょっとしかおらんよ。 Maw: いやいや、あなたの子供のためのンゴマのおこぼれに与ることが悪いことでしょうか?

2538

Chari: もし全員がそんなふうに話し始めたら、そいつらだけで私は終わっちまう。だってここにいる全員が病人ばっかりだもの。健全なのは私一人だけじゃ。私は喋りたいくらいじゃが、あんたらは言うだろう?... Mawaya: 喋ってくださいよ、今すぐ。 C: まあ、彼本人が問題を喋ってくれるだろうさ。そうじゃないかい? Maw: 長老はどちらに?屋敷の主の長老はどちらにいます? Man: ムァボンジェさんが屋敷の主だよ。あなた方、挨拶しに行くのかい? Maw: この屋敷の長老だよ? C: なにもその長老を無駄に待っていることはない。ここにいる人に話してしまうよ。誰もが聞くことになる。もし彼が来たら、おまえたちが話してやればいい。でも私は彼を待ったりせんぞ。 Maw: いやいや、彼に話してくださいよ。彼に話してください。私たちも耳を開いておきますが。 Man: さあ、耳をほどきな。あんた、その白い着物を着た人。

2539

Chari: さて、私はお前さんに話そうかね。 Maw: ちゃんと返事して。 Man: どうして黙っているんだい。 Woman: 居眠りしている。 Woman whom Chari picked up(Wp): 眠ってませんよ。起きてます。 Man: じゃあ、へえって返事しなさいよ。今から、この人が彼女に見えた問題をお前に話してくれるから。 C: (小声で聞き取れない) Wp: そんなことないわ。 C: ああ、私あんたを知っとるぞ。あんたはここの住人じゃろう。(聞き取れない) それが腐ってしまったから臭うっていうわけじゃない。遠いやつ(かすかな臭い)。あんた、おおって言ったな。私は腐っているって告げられたが、そんなことはない。かすかな臭い。...もし違っていたら、そうじゃないってお言い。そしたら、私は立ち去って、家に帰ろう。

2540

Wp: そのとおりよ。 Chari: その通りなんじゃな。それがなんだか知っとるか? Man: さあ、はっきり言っちゃいなよ、あんた。私自身も、ウガリの玉(madonje)163を指先でほぐして、すぐに眠りに行くのをこの目で見てるんだから。 C: さて、友よ、この私の腹について話してくれないかね。どうしてお前は病気を与えてくれるんじゃ?その通りかい、それとも間違いかい?164 Wp: その通りよ。 C: 私はちょっとした水について告げられとるぞ。 Wp: その通りよ。 C: ときにはそこがちょっと重い。 Wp: その通りよ。 C: ほら、とっても病気だ。仮にその様をすべて話すとしたら、それは... 話しても良いかい、皆さん。

2541

Mawaya: 話してください、お母さん、話して。もし彼女が苦しんでいるのなら、話してください。彼女に話してあげて。 Chari: 私がおまえたちを遅らせているなんて言わないでおくれね。じゃあ、話そうかね。 Maw: ああ、話してください。だってこれは病気なんだから。 C: この頭、ときどき痛む、そしてそれに伴う悪寒についても話しておくれ。それとも間違いかな? Wp: その通りよ。 C: じゃあ、この心臓が破裂すること、ひどく不安になること、ついには泣いてしまいそうになること。 Wp: その通りよ。 C: ついにはあなたのご主人が「おいお前、誰それの母よ」165と呼びかけると、お前の心臓はすごくうんざりする感じがする。 Wp: その通りよ。 C: でもこの腹だよ、この。このあたりが重苦しい。さらに腹は、特有の問題がある。腹はゴロゴロ鳴る。腹にはトゲが刺さるような痛み。ときにはちょっと何かが詰まってしまった(便秘)みたいな。違うかい?

2542

Wp: その通りよ。 C: それでそもそもずっと以前に治療をしたが、うんざりしてしまった。もう止めた(って言ったほど)。 Wp: すっかりやり尽くした。 C: まだ私が喋り続けていいのかい? Man: まずは私に全部話してください。しっかり聞きますから。 C: 私に喋れと?こんなふうに生粋のドゥルマ語でしゃべるぞ。 Man2: まずはとことん話してください。私もしっかり聞きますから。 C: なに?私に喋り続けろとでも? Man: いいえ、あなたがご覧になったことを喋ってください。それとも見てもいないことをあなたは喋るとでも、あなた。ご覧になっていることをお話ください。私は、それをしっかり聞き届けますから。 C: ああ、ブルブル。こんなふうに身体が震えてしかたない。 Man: 震えないでください。 C: もう齢じゃから、震えるんじゃ。とても喋れない。歯が痛いんじゃってば。 People: まずはお話ください。

2543

(作詞作曲チャリ(の憑依霊))Chari: では、さて友よ、お前さん。この背中と、この肺じゃが、ときに感じることはないかい? Wp: 感じてます。 (チャリ、歌い出す) 騒ぎ声が聞こえるよ、癒しの仕事は 戦いだよ、ホー、私の癒しの術 こうして私の心は泣いている、癒しの術 私は泣くだろうよ、ヘー、癒しの術

C: こんな風に(占いを)打たなかったっけ?さて、さて、施術師の方々、ご傾聴を。 People: ムルングの167。 C: 腹、頭、悪寒、肺、背中の中心部、腰が砕ける、身体のいたる所がが折り潰される、背中がねじ曲げられる。大急ぎで問題を述べて、ここを立ち去りたいもんじゃ。

2544

Wp: その通りよ。 Chari: あんた、重労働した後、胸にすごく感じるじゃろうよ、あんた。それはそれはひどく。もう後は休むだけ。いったいどんな霊のせいなの、これは、ってね。霊たちに対して(施術師が)いろいろ話して聞かせるけど、そいつら(霊たち)は聞く耳をもたない。(あんたは思う。)いったい何者たちなんだ、これらの霊は、ってね。(もう何もしないで)ただ座っているだけのほうがまし。ただ座っているという癒しの術、トウモロコシの練り粥食べて、死ぬのを待つだけじゃ。 Wp: その通りよ。 Mawaya: 言われている通りなのかい? Wp: へえ(「ええ」より強めて応える表現)。 C: 出産はというと、私は子供を生んでいない。私は以前治療を受けた。でも今は、見えるものは何もない(何の希望ももてない)。ただ、トウモロコシの練り粥を食べるだけ、そして寝るだけ。今では死んだほうがまし164。 Maw: そのことが彼女をうんざりさせているんだね。

2545

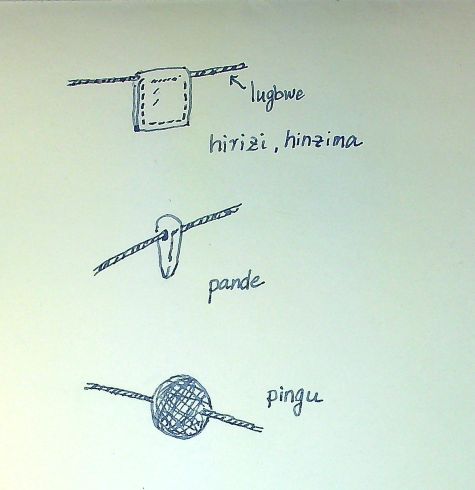

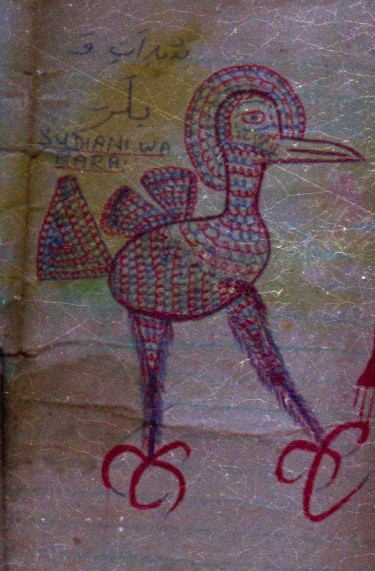

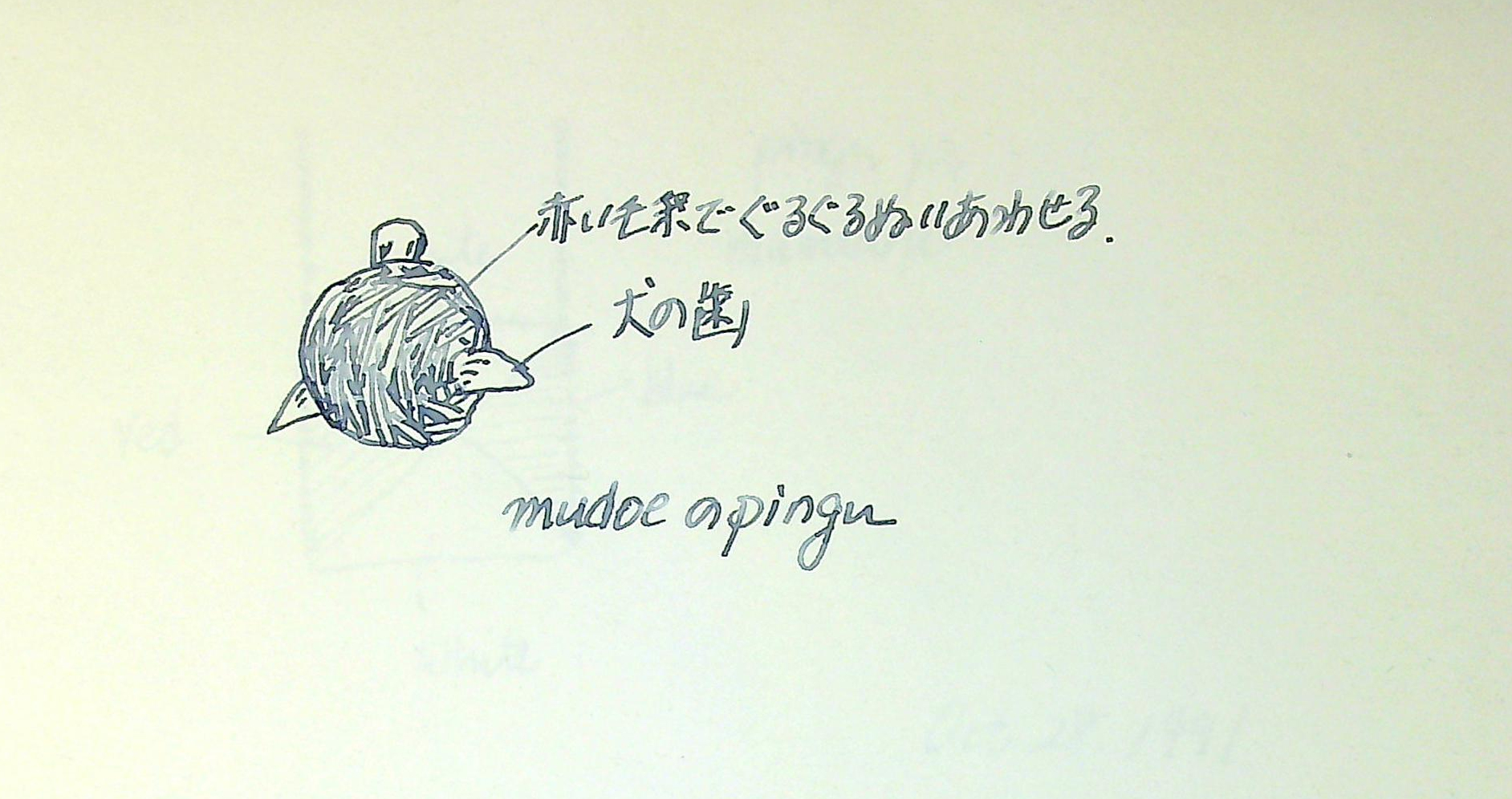

Chari: ああ、この人はうんざりしているよ。それでいて、こいつが、この病気が。 Mawaya: さて、彼女にすこしだけ教えてあげてくださいな(それらの霊が彼女にたいして課している要求について)。彼女が(それらの要求を)調えられるように。 C: (小声でなにか尋ねているが聞き取れない。おそらくこれまで入手した霊のための布の数か。) Wp: そんなの数え切れないわ。 C: ムルングの(布?)、ドゥルマ人の、シェラの、ディゴ人の。シェラとディゴ人とかは?終わった?大皿(makombe)は何枚書いてもらった84? Wp: 大皿ね、3枚じゃなかったかしら。 C: スディアニ導師の大皿は書いてもらったかい? Wp: まだよ。 C: ロハニの大皿は書いてもらったかい?どの霊のを書いてもらったのかな? Maw: 8️枚近い大皿はどの霊のを書いてもらったんだい? Man: 彼女はおよそ3枚だって言ってるぜ。

2546

Chari: およそ3枚書いてもらったんだね。どの霊のを書いてもらったんだい?憑依霊ペンバ人、ロハニ、アラブ人、コーラン導師、ジキリマイティの大皿はね、全員で一つでいい。そいつらの大皿はそれだけ。いっしょに彼らの護符(pingu)もね書いてもらう。 Wp: 私はほかの(pingu)も書いてもらったわ。でもそれらは勝てなかった。身体のなかに入ってしまったの。 C: 護符(pingu)が? Wp: ええ。 C: でも、そいつら(憑依霊)はどうして両の腎臓を食べてるのかな。ときどき腎臓が重苦しくなるだろう、あんた。問題についてもう少し話してもいいかな。 Wp: 話してください。 C: でもね、あんたについて人前で口にできないようなことを言うことになるよ168。 Mawaya: でも、彼女を辱めるとしても、それを言えば、(彼女のまわりの人々が)しかるべきことをして、彼女が治ることになるんですよ。 C: でもね、彼女が見ているかもしれないこと(症状)について(私が話して)、彼女が見てませんと言ったら、私は彼女を辱めたことになるじゃろう?

2547

Mawaya: いやいや、もしあなたがそれを見て、彼女が言わなければ、もし実際には見ていたら、彼女は自分の病気を隠しているということになるでしょう。 Chari: そうした病気なんだよ。 Man: それじゃあ、彼女はその病気をもったまま死ぬことになる。あんた、たとえ恥ずかしい思いをさせられるとしても、その結果、あんたを救うものを手に入れるんだよ。 C: この腹こそもっと大きな病気なんじゃよ。 Wp: へえ。 C: しばしば彼女は少し痛むような何かをもっている。このあたり(陰部を指して)が切られ切られる(ような痛がある)。感じたことはないかい? Wp: あります。 C: 例の女性の問題(月経)のトラブル、経験してないかい? Wp: あります。

2548

Chari: そのときになって、しばしば問題を見ないかい? Wp: 見ます。 C: この行き過ぎたこれ(過度の出血)をしばしば見ないかい?それとも私が嘘をつかれている(憑依霊によって)のじゃろうか? Wp: その通りよ。 Man: ちゃんと「タイレ167」と言いなさい。 C: ときにはそれを見せられたと思ったら、すぐに立ち去る(症状が)。 Wp: その通りよ。 C: さてね、もう完全に終わったわ(生理が)と思ったら...(小声で聞き取れない)... Wp: へえ。それが難儀なのよ。 C: さあ、大皿を書いてもらいなさい。スディアニ導師と、ペンバ人とロハニとジキリマイティの大皿を。ときどきあんた死体の夢を見るじゃろう? Wp: その通りよ。

2549

Chari: そしてベッドのなかでまるで小さい子供みたいにびっくりして目を覚ます。 Wp: その通りよ。 C: ペンバ人、ロハニ、スディアニ導師、ジキリマイティ。肺が重苦しく、血の臭いがする。そしてときに、あれに見舞われる。ああ、私は人前で話せない恥ずかしい話をしてしまっとるな。お前さんが例の出血に見舞われると、ときにその血は真っ黒になっておる。おまけにときに、よく見てみると、そこには肺の肉片のようなものがいくつも見える。 Wp: その通りよ。 C: よくお聞き。私のためにペンバ人とロハニとスディアニ導師とジキリマイティの大皿を調えておくれ。それを飲んで、そいつらの護符(pingu)も手に入れるんだよ。その場でその日に描いて仕上げる護符。聞いているかい。この腹が軽快するのを見ることになるじゃろうよ、あんた。まるで良くなったみたいに感じるじゃろうよ。

2550

Chari: なぜなら、あのトゲじゃが、それを感じることも減るじゃろう。そしてあの(腹部の)膨れて一杯になることと、あの火が燃え盛る(灼熱感)も。でもあんたは、あそこからたくさんの水が溢れて来るのを見るようになるじゃろうし、痒みも感じるようになるじゃろうよ。まあ、一応言っておくよ。さて、私はもう立ち去ろうかね。それらの問題は、もう十分話しましたよ。 Man: もうあなたは話して、彼女については終わったということですか、それとも... C: 彼女については終わったわい。私はペンバ人、ロハニ、スディアニ導師、ジキリマイティ、アラブ人と言ったぞ。わかったか?飲む大皿と浴びる大皿84じゃ。それとそいつらの護符(pingu18)。その場でその日のうちに書く護符じゃ。わかったか?おっと、ちょっと待った。ムルング子神の小さい瓢箪じゃ。彼女は瓢箪子供を授けられたかな。 Woman(Wpの母か?): 私は彼女に与えました。おまけに二人も。 Mawaya: なんと双子を生んだわけだ。 C: 首尾よく?

2551

Wp: 一人はひび割れちゃった。最初の一人も完全に割れちゃった。 Chari: 子供は二人ともすっかり壊れたのじゃな。なんとまあ。 Mawaya: ということは今はもっていない? Wp: 全然もってません。一つも。 Maw: なんとお気の毒に。つまり双子を生んだのに、二人とも死んだと。 Wp: 二人とも完全に死んでしまいました。 Man: 間違いがあった。 C: ところで、その瓢箪子供は誰に口を開いてもらったんじゃな。最初のやつは。 Wp: 最初の子供? C: へえ。 Wp: 自分たちで穴を開けたわ。 C: あんたとあんたの旦那とで?

2552

Wp: そうよ。 Chari: 穴を開けられた。 Wp: 穴を開けられた。 C: 2つ目は? Wp: 穴を開けられたわ。 Mawaya: 最初の一人は彼女とその夫によって穴を開かれた。 C: 二番目の子も同様にあんたたち二人で口を穿ったんじゃな? Wp: ええ。 C: 心臓もあんたら二人が入れたのかな? Wp: それらは施術師が入れたわ。 C: まさか鶏の心臓をかい? Wp: わかりません。 Maw: そのあたりは施術師の問題だからね。

2553

Chari: さて、落ち着こうかね。ここまでのところ特に駄目じゃというところはない。で、その子供の口を穿ったとき、あんた背中に(本物の)子供はおったのかな? Wp: いませんでした。 C: それまでまだ子供を産んだことはなかったのかい? Wp: いまだにそうです。 C: 子供を祈願されたその人(ムルングのこと)が、実際に子供(人間の)をもたらしてくれたら、その子供(瓢箪子供のこと)はその口を穿たれるのじゃ。もしお前がこれから子供を(実際に)産もうというときに、こちらの子供(瓢箪子供)はすでに口が開いていたっていうのかい? Wp: 施術師たちのことは、私は知らないわ。 C: いいかな。その人(ムルングのこと)には鍋(nyungu53)を設置してあげるだけじゃ。その後は、ンゴマそのものもお前は開いてもらうことはできない。ただ鍋を置いてもらって、唱えごとをしてもらうだけじゃ。鍋とキザ(chiza50)じゃ。鍋が(終わって、その中身を)撒き捨てたら、子供(瓢箪子供)はビーズ飾りを施される。そして寝台の脚もとに置いておかれるんじゃ。その子を寝台の上に上げちゃあ駄目じゃ。お前が実際に子供を産むまではな。そしてその子は寝台に上げてもらえるんじゃ。(それ以前に)口を開けられているだって?もしすでに口を穿ってしまっていたら、(本物の人間の子供は)産まれないよ。私はもう帰るよ。

2554

Mawaya: さて、(瓢箪子供は)二つとも口を開かれてしまっていた。二つとも目を開けていた。 Chari: もう(瓢箪子供は)生まれてしまってたのじゃ。もう目も開いていたんじゃ。その子本人(本物の子供)の方はまだ生まれてくるための隙間も開いていないのに。そういうことなんじゃ。 Mawaya: そもそも、あんたは早々に追い越してしまっていたんだね。まず、そうしたいという許しを乞うたのかね。 Man(Wpの夫か?): ところで今、あれらの子供(瓢箪子供)をそんな風にもう一度もとに戻せるのかな?169 C: そもそもその子(瓢箪子供)は穴を開けないものじゃ。その子(実際の赤ん坊)が全然まだ生まれていない。穴をけっして開けてはならんかった。その子(瓢箪子供)が置かれるのは寝台の脚下。穴は開けない。施術師はこう言うじゃろう(言ったはずだ)。「この子供は私は穴を開きません。この目で(本物の)子供を目にするまでは。そのときに私はやってきて子供(瓢箪子供)に穴を開けます。」ってな。そして二人(瓢箪子供と、実際に生まれてきた子供)をそろって寝台にあげてやる。ところが(この人の場合)子供(瓢箪)はすでにその口を開かれておる。(二つの瓢箪子供が言うには)「私たちは寝台のうえにあげてもらっている。きっと彼女は出産したんだ。」あんたがたさらに何を産もうって言うんじゃ?

2555

Mawaya: 私が驚いている驚くべきもの170。 Chari: もう帰るぞ。 Maw: (Wpたちに)あなた方はその通りだと言う。でも実は違っている。なのにあなた方はその通りだと言う。 Wp: 一人(瓢箪子供の)は、そもそも長くはもたなかった。たった3日。ひとりでにひび割れちゃったの。 C: その子は口を開けられていない。そもそも、なんで口を開いたりできようか。まだ本人(Wpのこと)が子供を産んでいないのに。(そんなことをしたら)瓢箪子供も死んでしまうのさ。背中に(負われている)子供がいる。それではじめて(瓢箪子供の)口を穿って、寝台の上に登らせるのさ。(それまでは)寝台の脚のところの子供にすぎない。寝台の脚のところに置かれていて、口は開かれていない。所有者はときおりその子をチェックする。シロアリに食われないようにな。彼女が妊娠するまで。彼女が妊娠し、それがはっきりしたら、彼女は再び唱えごとをしに来てもらう。「おだやかに。私たちは今この子供が成熟し、そしてこの子を抱き上げに来ることができるよう望みます。」ってな。その後、その子(胎児)はずっといて、ついには生まれてくる。そして水を落とす(出産後の赤ん坊の肌の色が白っぽい色から黒く変わる)。資金がたまれば、施術師たちに来てもらう。来て何をしてもらうのかというと、(瓢箪子供の)口を開けてもらうのじゃ。徹夜のンゴマを開催し、明け方、その子(瓢箪子供)は、その兄弟(生まれてきた赤ん坊)とともに寝台のうえにあげられる。というわけで、あとは...

2556

Mawaya: そんなふうには運ばなかったってことだ。 Chari: あんたらはその子(瓢箪子供)に心臓もいれてしまった。歩く子供がまだ到来していないのに。で、あんたその子を人目につくところに置いておいた。その挙げ句に、パリンじゃ。 Maw: 彼女は子供がほしいのに、別の子供(瓢箪子供)を寝かしつけて、その子に自身を与えたわけ。 C: さてさて、そんなふうにしてその子(憑依霊ムルングの子供)に授乳してるわけじゃ。ときどき、眠っていて子供の夢を見るじゃろうが。 Wp: まさにその通りよ。 C: さあ、鍋を置いてもらって、穴を穿たれていない瓢箪のために唱えごとをしてもらいな。こちらにはこれらの霊たちの大皿84、そして瓢箪子供、それからおしっこを嫌う58あいつらイスラム教徒(の霊)たちのための護符(pingu)。寝ている時にお前を組み伏せる(性交する)やつらじゃ。夢の中で男に会うじゃろう。お前の夫じゃない男に8059。 Wp: まさにその通りよ。 C: さてさて、後日、あんたはやって来て、ここはうまくいきました、ここはうまく来ましたと私に報告しに来ることじゃろうよ。 C: (カヤンバ奏者たちに向かって)さて、お前さんたち、ンゴマを再開しましょうや。 Maw: さあ、もうひと頑張り。別の問題を片付けましょう。

憑依霊ドゥルマ人からニャリへ 2557

Man: カリンボ、お前もこっちに来て座ってカヤンバを打ちなよ。 H: はや。 憑依霊ドゥルマ人の歌(DB2558-2563) Man: まずもってこいつが彼女を苦しめていたやつだ。 Chari: そもそも、このンゴマのための鍋はこいつの鍋なんだよ。さあ、みなさん、もうマンダーノ(の歌)を打ってくださいな。 マンダーノの歌(DB2564) (ムウェレ、嘔吐し始める) Chari: 静まって。ゆっくりゆっくり、おいでください。(他の霊たちに)それぞれ(の歌で踊る)機会をあげてください。静まって、静まって。でも楽しくンゴマを踊ってください。脇腹をつかんだりするのは、なしです。お仕事は踊ることですよ。 (続)マンダーノの歌(DB2565-2567) ムリサ(放牧者)の歌(DB2568-2571) ニャリの歌(DB2572)

マサイ人からペンバ人まで 2573

Murina: マサイ人を。槍をもっている奴。

憑依霊マサイ人の歌; 2 songs untranscribed143

Chari: (カヤンバ奏者たちにスワヒリ語で)憑依霊ジャンバを呼んで頂戴、今すぐ。

ジャンバの歌; 1 song untranscribed

C: 失敗だわ。 (チャリ、自ら率先して今度は憑依霊ペンバ人の歌を歌いだす)

憑依霊ペンバ人の歌; 2 songs untranscribed

(ムウェレ、憑依状態に。ムリナ氏あわてて駆けつけて唱えごとを始める)

C: お静まりください、お静まりください、海岸部の憑依霊よ、お静まりください。(スワヒリ語で)争いはございません。 Murina: (彼の「アラビア語」による唱えごと171。ついで唱えごとはスワヒリ語に。)まさに平安とともに。私は皆さま方にシャイルラーヒ172と申し上げます、またあなたがた紳士の皆さまにご傾聴ください167と申し上げます。皆さま方全員に、そして導師の皆さま全員に、ご傾聴くださいと申し上げます。どうか寛容の心で、どうか寛容の心で、兄弟の皆さま方。御覧ください。王の皆さまがいらっしゃると私たちは知らないのです。

2574 (ムリナの唱えごとは続く)

Murina: 私どもはただンゴマを開催していただけです。それも田舎者たちのンゴマです。しかし、今日この日に王様方が来ておられるのだと、私たちは今知った次第です。別の日でしたら、私たちは差し上げるとしたら、ローズウォーターを同様に差し上げることができるでしょう。それぞれの人ごとにお食べになるものは違います。でも今は、御主人様、御主人様方、私の兄弟たちよ。シャイルラーニ、そしてまたご傾聴ください。そして「ご傾聴ください」の言葉は人を打ち倒すものではありません。癒し手の皆さま。皆さま方にご傾聴くださいと申した後で、さらにはっきりと、私はご傾聴くださいと申し上げます。水の農園の笑いを捨てた孤独な方々173に、そして血の池の方々に、皆様全員に私はご傾聴くださいと申します。クローブ林(mikarafuni)の、ミドドニ(Midodoni ザンジバル島北部の地名)の、さらには砂漠(jangwa)の皆さまにも、ご傾聴くださいと申し上げます。皆さま全員に、ご傾聴くださいと申し上げます。山にお住まいの皆さま方全員に、ご傾聴くださいと申し上げます。洞窟にお住まいの皆さま方全員に、ご傾聴くださいと申し上げます。海にお住まいの方々、(この後「アラビア語」が続く)、スディアニの皆さま、ロハニの皆さま、(再び「アラビア語」が続く)、まさにスラティの皆さま174。スディアニの、コーランのアラブ人の、バルーチ人の、アスディ175チークの木々の、ミスター「剣(upanga)」の方々。

2575 (ムリナの唱えごと続く)

Murina: ミスター「ペンバ人・ジャバレ176」、サンゴ礁におわしますヘビたちのなかの偉大なるヘビ、ジャンバ、ソラ177世界導師、ソラビキ・ジンジャ導師、まさに平安あれ、私の兄弟の皆さま方、お楽しみください。あなたがたの地響き(大地を脚で踏み鳴らす音あるいは太鼓の響き(実際にはカヤンバだが))はまさにこれです。さらに、喜びの心だけをもってお楽しみください。でもまた後日に、おなじように意を通じ合いましょう。私はやって来て、あなたがたに飲む大皿と浴びる大皿84を差し上げます。さらに私はあなたがたに大皿抜きで、まず薬液178をお与えいたしましょう。その後で大皿を差し上げます。そのときに、友好関係が直接に打ち立てられるでしょう。いまは、今日は、言葉だけで始めましょう。 Sauti nukta mbaka, mbaka na kabaila.(意味不明)。私の兄弟の皆さま、シャウリラヒ(shaulilahi172)。さらにご傾聴ください。「ご傾聴ください」の言葉は人を打ち倒すものではありません。紳士の皆さま、私の癒し手の皆さま。平安あれ。 People: さあさあ、お茶をだしてもらいましょうや、男性諸君。(施術師の)弟子たち(anamadzi)はあちらの火の回りをグルグル回り続けて、お疲れだ。 Murina: 火じゃないぞ。人を疲れさせるのは寒さだ。

(ここからマコロツィク(makolotsiku36)の休憩時間にはいる。人々甘い紅茶と揚げパンで一息つく。私はシェルターに潜って一眠りした)

マコロツィク後、シャカからシェラまで 2576 (マコロツィク終了後、カヤンバ再開。怒涛のように立て続けに曲が演奏され続ける) シャカの歌(DB2577) ムガイの歌(DB2578) ガラ人の歌(DB2579-2580) マサイ人(?)の歌(DB2581) ライカニョカの歌(DB2582) カニャンゴの歌(DB2583) ムクセの歌(DB2584-2586) シェラの歌(DB2587-2589) ディゴ人の歌(DB2590-2593) シェラの歌(DB2594-2600)

締めくくり 2601

Mawaya: (小屋に向かって)お父さん(施術上の父Murinaのこと)、(カヤンバ終了の)唱えごとをしてください。彼女(ムウェレ)自身が(続いて演奏するのを)拒絶しました。 Man1: 完全に終わりました。 Woman: まだよー、あんたたち。 Maw: もう夜明けだよ、でも。彼女自身が拒絶したんだ。ほら、彼女自身が(これ以上の演奏を)拒絶したんじゃないか。決まりでは、彼女は唱えごとをしてもらわないと。お母さん(Chariのこと)言ってください。 Chari: はいはい、もし彼女の霊で、まだ来るものがいないのならね。 Maw: じゃあ、あなたの子供(施術上の子供、つまりムウェレのこと)に尋ねてくださいよ。早くあなたの子供に尋ねてくださいよ。私たちは知りたいんです。 Man2: 彼女は拒んだよ。マワヤ、どうしてそんなに心配なんだい? C: あんたたち、彼女に憑依霊マサイは演奏してあげてないんじゃない? Maw: もう打ちましたよ。はじめに打ちました。お父さんはどこにいるんですか。 C: いないよ。(憑依霊に)すっかり覆われてしまっていたでしょ? Maw: へえ。 C: さっきここで憑依霊ペンバ人に覆われてしまったのよ。だって彼自身、海の霊たちでいっぱいになってるんだもの。 Maw: そうですか。じゃあ、皆さん演奏しましょう(字義通りには穴を掘りましょう)。演奏しちまいましょう。ああ、もう明るくなる。とにかく演奏しましょう。...(赤ん坊の泣き声、その子の母親に向かって)あんた、その赤ん坊のお母さん、子供に授乳しなさいよ。その子、うるさくてしかたない。 C: さあ、さあ、私の子供たち(施術上の)。もう明るくなりますよ。 Maw: マサイ人。ほらその人(マサイの歌を得意としている歌い手)の。おい、お前、ねてんじゃないよ。マサイの歌い手、あいつ、そこの。さあ、顔洗って。目やにが出てるぜ。みっともないよ。ああ、いやだってんなら、お前の勝手だよ。 Man2: さあ、みなさんカヤンバを打ちましょうよ。ここで「明日さん」に追いつかれたりしないように。

2602

Man1: (明日が)どこにいるってんだい。 Man2: 明日のこと?もうすぐ今にでも会えるよ。 Mawaya: もう夜明けだよ。さあ、打って。明日さんに追いつかれるぞと言われた、その人。私たちは(マサイの歌は)よく知らないんですよ。だから、あんた旦那が来てくれないと、それとも誰か別の(マサイの歌の)達人がやって来てくれないと。さあ、打ちましょうよ。 M2: もし自信があるなら始めちゃいなよ。もし彼が来て(歌い)始めたら、私たちはその後に続くから。 (マサイ人の歌 1~6) マサイ人の歌(DB2605-2610) (大興奮のうちにマサイの歌終了、人々いつまでもわぁわぁ騒いでいる)

Chari: おだやかに、おだやかに世界の住人の皆さま...(騒音のため聞き取れず) 私はンゴマのお約束をいたしましたが、そのンゴマは、その後開催する余裕がありませんでした。ンゴマはその後もずっとこんな具合だったのですが、今日の今、それは開催できるようになりました。このンゴマは日時の約束によるンゴマです。今、ンゴマは夜を徹し、夜も明けました。 さて、皆さまおだやかに。私たちは皆様にお祈り申し上げます。北の皆さま(a kpwa vuri)に、南(a kpwa mwaka)の皆さまに、東(mulairo wa dzuwa)の皆さまに、西(mutserero wa dzuwa)の皆さまに、ブグブグ(bugubugu151)の方々に、ニェンゼ152の小池の方々に。

2603

Chari: 私たちはお祈り申します。子神ドゥガ(mwanaduga153)、子神トロ(mwanatoro154)、子神マユンギ(mwanamayungi155)、子神ムカンガガ(mwanamukangaga156)、キンビカヤ(chimbikaya157)、あなたがた池を蹂躙する皆さまに。そして子神ムルング・マレラ(mwanamulungu marera158)、そして子神サンバラ人(mwana musambala137)とともにおられる子神ムルングジ(mwanamulungu mulunguzi159)。私は、ゾンボの山(chirima cha Dzombo)の皆さまにお祈りいたします。私は御主人様、御主人の皆さま方にお祈りいたします。私たちは皆さまの脚もとに身を投げ出しております。 おだやかに、おだやかに、あなたムルング子神、バラワ人(mubarawa179)、サンズア(sanzua180)、バルーチ人(bulushi184)、ムクヮビ人(mukpwaphi136)。天空のキツィンバカジ(chitsimbakazi115 cha mbinguni)、池のキツィンバカジ(chitsimbakazi cha ziyani)、地下のペーポーコマ(p'ep'o k'oma185 wa kuzimu)、池のペーポーコマ(p'ep'o k'oma wa ziyani)。ボニ人(muboni190)の池、ダハロ人(mudahalo191)、コロメア人(mukoromea192)。おだやかに、あなたドゥングマレ(dungumale75)...(騒音のため聞き取れず)...。あなたデナ(dena119)とニャリ(nyari120)、ムビリキモ(mbilichimo10)、カレ(kare195)とガーシャ(gasha196)、そしてイキリク(ichiliku23)もいます。私は皆さま方に、おだやかにと申します。おだやかに、あなたジネ・バラ(jine bara32)もいます。ンガイ(ngai197)もいます。ンガイ、またの名をカンバ人(mukamba198)、カンバ人とあなたマウィヤ人(mawiya72)。 私たちはおだやかにと申します。あなたライカ・ムェンド(laika mwendo124)、私たちはおだやかにと申します。...(騒音のため聞き取れず)...。あなた風とともに進むライカ(laika mwenda na upepo)、ライカ・キグェンゴ(laika chigbwengo199)、そしてあなたカヌンドゥ(kanundu200)、キヌンドゥ・パガオ(chinundu pagao201)、パガオ、またの名をムズカ(muzuka122)。

2604 (唱えごとの続き)

Chari: 私は皆さま方におだやかにと申し上げます。御主人様、御主人様、私たちはあなた方の脚もとに身体を投げ出しております。争いはございません。争いはございません。争いは一昨日、昨日のこと(過ぎたこと)です。争いあう者は二人、三人目がやって来て、仲裁します。今日、私は仲裁者、争いを収めます。私は癒し手(muganga)ではございません。本物の癒し手はムルングです。私のすることは、手を置き、行って腰を下ろし、静かにしていることです。今、このように皆さま方にこのンゴマを差し上げました。私が望んでいることは、つつがなきこと、そして小雨季に順調に耕作することです。もう再び病気がありませんように。皆さまの椅子でしたら、すでに差し上げました。布でしたら、すでに差し上げました。御主人様、お静まりくださいの言葉はお聞き届けになるものです。彼女の身体をお解きください。頭が痛むことも、背中の中心や、肺が重たくなることも、腰がたち折れることもありませんように。御主人様、おだやかに、彼女に構わないやってでください。 さあ、私は語り終わりましたよ。

カヤンバでの歌

歌の日本語訳は、あくまでも私はこんな風に読み取りましたというだけのもので、正しさを主張したりはするつもりはない。というか、ほとんどの歌ははっきり言って何を言っているのかわからないのが正直なところ。歌の中でしか使われない単語で、ドゥルマの人でも意味がわからないというものも多い。しかも歌詞は固定したものではなく、歌い手が即興でアレンジしたりしているので、十全な理解など、フィールドで早々に放棄してしまった。というわけで、以下の訳は、ご参考までにとどめておかれたい。

ムルング子神 ハイ ハア ムルング子神は泣いている ムルング子神 ウェー 私は呼ばれている ハア ムルング子神は泣いている 私の友よ 私は彼女に会う 私の大きな森 それから彼女は癒しの術を池に探す そのとおり ムルング子神は泣いている 私の友よ 私は彼女に会う 大きな森 友よ 癒しの術を探しなさい ここで 池で おだやかに あなたムルング子神 おだやかに

2494 (ムルング2)

歌いなさい 癒しの術 ウェー さあ 歌いなさい 癒しの術 歌いなさい ウェー 不思議 マレラ母さん 彼女は行かない お母さんが戻りますように 歌いなさい 癒しの術

2495 (ムルング3)

行きましょう 行きましょう さあ ムルング子神 行きましょう あなた 急いで 急いで さあ ムルング子神 行きましょう あなた 私は大きな森と呼ばれている お母さん ムジディモヨの池 主がいる池には足を踏み入れちゃいけない 踏み入れられるのは癒し手たち 行きましょう、行きましょう、さあ ムルング子神 行きましょう 大きな池に

2496 (ムルング4)

私は山に登った 私は山に登った ムザの御主人様の山 さあいきましょう ムカンガガ子神156 心は驚愕 ウェー ひんやり子神203 私はムルングに祈るようにと呼ばれました

2497 (ムルング5)

ムカンガガ156 睡蓮の池には事件(不思議)がある ムカンガガ 池には問題(言葉、揉め事)がある エラ ホワ 睡蓮の池には事件(不思議)がある さあ 池には問題がある 睡蓮の池には事件(不思議)がある 驚きの今日 池には問題がある さあ 睡蓮の池には事件(不思議)がある

2498 (ムルング6)

ホー 雨だ お母さん 雨がやって来た 畑に雨だ さあ 落ち着いて 驚いた ムルング ムカンガガ に祈りなさい ムルング子神 私の布にはビーズが縫い付けてある 神(rabi)の祖霊 お母さん 私は痛い ヘー 雨 おだやかに おだやかに あなたは眠るでしょう おしずかに お母さん さあ ムルング おだやかに おだやかに

2499 (ムルング7)

鍋の連中がいるそうな 池に行け ムルング ホー 今日 ムルング子神 ムカンガガの池 ムルング子神 ムルング子神

2500 (ムルング8)

ホワ ムルング子神 お母さん ムルング子神 ハー ホヤ 私の癒し手 私は困っています ムルング子神 ハー ホワ 私の癒し手 私は困っています ムルング子神 ハー ホヤ 私の癒し手 さあ、ムルング子神 ハー さあ 私の癒し手

2501 (ムルング9)

お母さん、さあ、夜が明けた お母さん、あなたは花をもっている もう夜が明けた ホワ 目を覚ましなさい あなたは私の花をもっている

2502 (ムルング10)

ああ 見に行くわ みなさん 私はどうしたらいいの ムァーチェ(Mwache204) 私の子供たちを見に行くわ ウェー ムァーチェ 私の子供たちを見に行くわ

2503 (ムルング11)

子供を産んだ人が やって来て泣いた (これからも)子供を産むんだよ お母さん

2504 (ムルング12)

マレラ あなた ムルング、 マレラ、あなた 家には誉れ ヘー ムルング 癒しの術のマレラ マレラ、さあ癒しの術 お父さん 私はどうすればいいの ンゴマ お父さん

癒し手の皆さん ご傾聴ください 匠(たくみ mafundi206)の皆さん ご傾聴ください 癒し手の皆さん ご傾聴ください 私は祖霊に祈ります 慈悲深いムルング 御主人様 癒し手の皆さん ご傾聴ください

2506 (アラブ人2) (独唱 スワヒリ語で歌われる)

憑依霊アラブ人 神(Mungu)に祈ります 預言者の書 ムエレ(muwele1, この単語はドゥルマ語)は神に祈ります 預言者の書 ここにお母さんがいる 神に祈ります 預言者の書 憑依霊アラブ人 神に祈ります それは預言者の書 (コーラス ドゥルマ語のみ) 憑依霊 憑依霊アラブ人 私にマウラーナの護符(pingu)を縫ってちょうだい 泣き止んで、私の兄弟(姉妹) ホワー 泣き止んで、私の兄弟(姉妹) ホワー

2507 (アラブ人3)

アラブ人は盾の剣をもっている 私の盾の剣 ムァナジュマ(女性の名)、どうして失くしてしまったの 盾の剣をもっている ムァナジュマ、どうして失くしてしまったの 盾の剣をもっている

2508 (アラブ人4)

へー お母さん 行く先は池 ンゴマは真っ最中 行く先は池

2509 (アラブ人5)

他人の屋敷 私は他人の屋敷に行かないわ どこに寝たらいいの お母さん 他人の屋敷に 私は行かないわ 私は他人の屋敷に行かないわ ねえ、お父さん どこに寝たらいいの お母さん 他人の屋敷に 私は行かないわ お母さん、サトウキビを採ってきましょう 私に食べさせて 私の憑依霊、お母さん 私にお花を集めてきて、私に食べさせて あなたがたは 私を怒らせた 問題(が表になった) あなたがたは 私を怒らせた お父さん お母さんは 眠らないでしょう あなたがたは 私を怒らせた 問題(が表になった) 神の被造物人間のいるところ

ヒヨー ヒヨ ヨー 私はルオ人の施術師の弟子に会いました なんと サトウキビを食べている カリンド207 ホー ホワ ヒヨ ヨー

2511 (キツィンバカジ2) (独唱)

お母さん、それでいいの(あなたがしていることは正しいの)? 私はランギ208についていきます おばさん(父の姉妹)にランギを見てもらいます ムイェムイェは、何をしようとしているのかしら ヘー ムィエムィエ209 私にはお仕事がたくさんある、お前、赤ちゃん 私は池に足を踏み入れなくっちゃ ちょっと変わった子供 そんな子、私は放っておこう 田舎(nyika)へ行って仕事をさがします (コーラス) さあ帰りましょう 誰にでも言いたいこと(あるいは、取り組んでいる問題、仕事)はある お仕事がたくさんあるの 私 誰もが言いたいこと(同上)がある 私はランギについていきます

2512 (キツィンバカジ3)

キツィンバカジ、ムルング あなたには事件(不思議)がある 池に 驚いた 翼 ムルングに祈ります ムルングには事件(不思議)がある ウェー 池に ハヤ イェー 池でンゴマを打ってもらった お話する人 あなた何が言いたいの さあ、メリーさん ウェー キツィンバカジは光る 私は土を池に撒く

ヨーヨー 私は叱られたわ 私 私は叱られたわ(ここまで複数回繰り返し)

私は叱られたわ、私 畑で怖い目にあった 大きな獣を見たの その大きな獣は なんとでっかいヒヒ わたしはラシディがタンガ行きのバスに乗り込むのを見たわ それで私は叱られたわ お父さんに叱られたわ

2515 (ムクセ2)

ンゼルーレ(nzerure210) ウェー お母さん ンゼルーレ 昔の喧嘩が戻ってきた

憑依霊アラブ人(?)の歌/or キユガアガンガの歌 2516 (アラブ人?) (独唱)

私はあなたの仲間に呼ばれたわ 学校へ行かせましょうと 学校がどうしてわかるのですかと言われたわ 私は馬の口笛で呼ばれたの (合唱) そう 学校 お母さんといっしょなら そう 学校 私は馬の口笛で呼ばれたの お母さん あなたに何をあげたら良いの 施術師よ ほどいて

私はメッセージを受け取った、マリさん あなたがたのお仲間は驚いた (以上複数回反復) 親なしっ子の問題なんて、お母さん 世間の人にはたいしたことない 私の友よ、私はどこに行ったらいいの、友よ、どう? このンゴマ メッセージは身体にこたえたわ そして貧しい身体でお便りします おちついてね、ンゴマよお母さん おちついて、おちついて、私は何も言いません おちついて、私のお菓子のような兄弟

お母さん、私はなんていう憑依霊と呼ばれていますか 施術師の友人たちを困らせる うぇーん 気狂い 皆さん、そいつに言いなさい。施術師たちを困らせるなと お母さん、心が痛いの、友よ お父さん、心が痛いの、友よ だから水汲みに行きません 心が痛いの、友よ だから薪とりにも行きません 心が痛いの、友よ 皆さんそいつに言いなさい、そいつに来るように、ゼーゼーゼー

ハランベー!211 眠らせて ヘー ホリヨー (複数回繰り返し) 昨日私は誓いをたてた 私が言ったことには、私は口笛を吹かない 神にかけて 私は人妻を口説きません そいつは眠らない 私はただでウシを食う 私の施術師よ、箕を握るな、そしたら彼は手を離した 私たちどこへ行こうかね ウシにはロープが付いている 私のウシにはロープがついている、ロープがついている

憑依霊クヮビ人の歌 2520 (ムクヮビ(mukpwaphi136)1)

アヘー、ヘー、ムクヮビ 男たち、一列

2521 (ムクヮビ2)

昨日、私はカセジャさんの評判を聞いた 仲間は「私はまだ彼に会ったことがない」って 私は気持ちをそそられました(字義通りには「心に騙された」)、ホワー カセジャさん、 ご本人はお嫌い

2522 (ムクヮビ3)

うぇーん、ホーワー 行くように言われたの 心臓はびっくりした、皆さんの仲間 ハゲタカ カトゥンガータ、ハゲタカ カトゥンガータ、カトゥンガータ ベコザ・カトゥンガータの屋敷へ

憑依霊サンバラ人の歌 2523 (ムサンバラ1)

へー、お母さん、施術師はサンバラにいるよ、我が子よ さて、お母さん、施術師はサンバラにね、ウェー 私はディゴに呼ばれる 私はイスラム教徒たちに呼ばれる ジョンヴまで行きなさいと 私はディゴたちに呼ばれる サンバラ この言葉、施術師たちはサンバラに、ウェー、兄弟たち 私のために癒しの術のお金を稼いで

2524 (ムサンバラ2)

ムサンバラ いまにも、私に歌わせて 癒しの術を、どう歌う ムサンバラ、ヘー、歌う 癒しの術のために私は歌う ヘー、私に歌わせて 癒しの術のように私に歌わせて ムサンバラ、ヘー、癒しの術のために私は歌う

2525 (ムサンバラ3)

わたしはムクンダを耕作する、ハヤ、ウェー、ハヤ わたしはムクンダで眠ります、ハヤ

2526 (ムサンバラ4)

大きな池にはワニがいる お母さんに言われたの。水浴びしておいで。 はい。じゃあ水浴びに行ってきます。 池にはワニがいる。 お母さんに言われたの。水浴びしておいで。 お母さんに言われたの。水浴びしておいで。

2527 (ムサンバラ5)

ムサンバラ、お母さん、私は歌う ハヤ、私は癒しの術のために歌う、ハヤ

ムサンバラ、問題がある、お尋ねします 私は癒しの術を捨てます ハヤ、お母さん、 頭の癒しの術(uganga wa chitswa212)は難儀です 私は癒しの術を捨てます (コーラス) 私はあなたに言います 頭の癒しの術は大変です 私は癒しの術を捨てます

ジネ・ムァンガ、うぇーん、ジネ・ムァンガ 睡蓮子神は眠らない、お母さんと癒しの術 ムサンバラは誰のために殺されたの 祖霊と癒しの術 お気の毒にお母さん ここで私はンゴマを演奏されてます ムサンバラ、ウェー、私の癒し手 ほどいてください

来て見てごらん 並んだ姿を 彼は名前を出されるのがイヤ 来て見てごらん

2531 (ムガラ2)

ウシの通り道 いやいや、鷺(憑依霊)の通り道では? ウシの通り道だと私は言っています ムワカさん、ヘー ガラ人のように 人を苦しめる問題もある 苦々しさと心の苦しみ、ヘー ガラ人のように ヘー、私たちはまだここにいます ムワカさん、ホー ガラ人のように、ホーワ、ヘー

2532 (ムガラ3)

問題の中には難儀なものもある ウェー、お母さん あなたは貧しい惨めな者を驚かせている

声をあわせてライカ ライカは旅人 夜が明けた、心は悲しい (以上複数回反復) 落ち着いて、落ち着いて、楽士(カヤンバ演奏者、唱者など)の皆さん 楽士たちはどこにいる あなたたちは癒しの術を軽んじた 癒し手はまだここにいる、ウェー 夜が明けた、心は悲しい

2534 (ライカムェンド2)

ライカ・ムェンド、ホーワー 降りてきて、池で水浴びしろ 私は痛い、もうこれまで 列をつくって降りてこい 池で水浴びしろ

2535 (ライカムェンド3)

ハヤ、もしザワディと一緒なら 私は何をしたらいいの? 人のお母さん 太鼓は小屋の中 言っておやり、ヘー もし太鼓なら、ザワディ ハヤ、太鼓は小屋の中

2535▼ (ライカムェンド4)(浜本の信頼性低い書き起こしの信頼性の低い翻訳) (独唱)

ライカムェンド、ウェ お前はお父さんに呼ばれている、ウェー ライカは傲慢でおしゃべりだ、うれしくない、ホーウェー ライカムェンド、ウェ お父さんに呼ばれたよ、ウェー 速い、速いライカ (合唱) ライカムェンド、ウェ お前はお父さんに呼ばれている、ウェー 速いお母さん、池に お父さんに呼ばれたよ、ウェー 速い、速いお母さん (独唱) ライカムェンド、ウェ お前はお父さんに呼ばれている、ウェー ライカは転がっていくよ(ンゲレンゲ(=村の名前)にいるよ)、うれしくない、ホーウェー お父さんに呼ばれたよ、ウェー 速い、速いライカ (独唱パートは即興で変化しつづける) (合唱パートの女性たちは繰り返し)

憑依霊ドゥルマ人の歌 2558 (ムドゥルマ1:カルメンガラ7の歌)

カヤンバは打たずに左右に静かに揺すってジャラジャラという音を出す。これは ku-suka と呼ばれ、憑依霊を最初に呼ぶリズム。ホー、ゼ、私はカルメンガラと呼ばれている 災難に巻き込まれてしまったよ、お母さん 私はカルメンガラと呼ばれている 外の問題も知っている、内の問題も知っている お母さん、私は尋ねられる 私はカルメンガラと呼ばれている もしお前が男なら、来るがよい213

独唱パーツはその直後に男たちに唱和されつつ何度も繰り返される。繰り返しの都度、独唱者は言葉を変えたりいろいろ変化を加える。これは最初の3行を4度目に反復した部分。(荒れ地に行きますのところを、ヨーロッパに行きますに変えたりしている)ホー、私は立ち去ります、行くよ、行くよ カシディのンゴマを打ってもらいました 兄弟、私は荒地(田舎)に行きます 歌作りを知らない人は、来て歌をご覧あれ さあ、私ドゥルマ人は立ち去ります (合唱) お母さん、カシディが旅人だと知らない人 さあ、ドゥルマ人がやって来る

規則正しいリズムが反復する。これは ku-tsanganya (混ぜる)と呼ばれるリズム。

2560 (ムドゥルマ3)

うちにおいでよ ジュマ214じゃないの うちにおいでよ 妻娶りは難題がいっぱい うちにおいでよ 妻娶りは難題がいっぱい

2561 (ムドゥルマ4)

もしヤシの葉で編んだマットをもってるなら それよりも ウシの皮の方が寝るのにはましなんじゃない

2562 (ムドゥルマ5) (独唱)

独唱パート、延々と(アドリブ入れつつ)繰り返すドゥルマ人、(カシディ)、私は貶められている ドゥルマ人、(カシディ)、私は遅れて生まれてきた では皆さんにお話しましょう うれしいことなど何もない 私は貧しい惨め者 (合唱) それは呪詛のせいよ、お母さん 「nayeni(悪しきことがその者とともにありますように)」よ。 今日は大喧嘩

合唱パーツ、こちらも延々と続く。このリズムは ku-bit'a (「叩き落とす」)

2563 (ムドゥルマ6)

もともとは太鼓でややゆっくり演奏されていた曲いい女は良い評判、ヘー 杵で搗いては、臼で挽く 杵で搗いては、臼で挽く ドゥルマ人は良い評判 とっても可愛く生まれました

マンダーノの歌 2564 (マンダーノ1) ku-suka 霊を呼ぶ(板を打ち付けないで左右に振って鳴らす)

マンダーノ あなたは呼ばれているよ、ウェー、おじさん マンダーノ あなたは呼ばれているよ、ウェ、ンゾンボ あなたはお父さんに呼ばれているよ 牛乳を飲んでおいでと マンダーノ あなたは呼ばれているよ、ウェー、兄弟

(続)マンダーノの歌 ku-tsanganya(少し速いリズム) 2565 (マンダーノ2)

丘に登り、 降りておいで、ゾンボ、ヘー 丘に登り、降りておいで ゾンボには山々 ゾンボには山々 丘に登り、降りておいで ヘー、丘に登り、降りておいで

2566 (マンダーノ3) ku-tsanganya

ハーイェー、私のマンダーノ、役立たず、ヘー マンダーノは胸張って美貌自慢 マンダーノ ヘー、私のマンダーノ

歌詞の4行目まで何度も何度も繰り返し何をあげよか、何をあげよか、何をあげよか へー、施術師さん あなたに何をあげましょか ハッカ飴、ハッカ飴、ハッカ飴、ハッカ飴

歌詞後半5行、何度も繰り返す

2567 (マンダーノ4) ku-bita(速いリズムで打ち付ける)

ひたすらアドリブ入れつつ繰り返す粉ばら撒いてかき混ぜる 施術師たちはかき混ぜる

ムリサ(放牧者)の歌 2568 (ムリサ(放牧者)1) ku-suka

ムリサ、どんな風に放牧するの? 大急ぎで走って なんと、ウシたちがトウモロコシの若い穂を食べている 私はどこに行けばいいのか、タイタ人 私は眠らない、タイタ人 ムリサ、ウシの脚を切り落とし その肉を食べた ほうら、ウシたちは眠っている

2569 (ムリサ(放牧者)2)

少年ムリサがやって来る ウシたちは欲しがっている 少年ムリサがやって来る ウシたちは欲しがっている

2570 (ムリサ(放牧者)3)

野草(ご飯のおかずの)を摘んでおいで 私のムリサ 彼が空腹で寝ることになるよ 私のムリサ 彼に野草を摘んで来させましょう ハイ、ハイ

2571 (ムリサ(放牧者)4)

ムリサ、太陽が進んでいく(時間が経っていく) あんた、ムリサ なに内緒話ばっかりしてるんだよ

ニャリは威張ってる 押さえつけろ お前ニャリ、押さえつけろ ヘー、ニャリは威張ってる 押さえつけろ ニャリ、押さえつけろ

泣くのはおやめ、我が子よ 家でトラブル(shaka)ばかりなんて良くないよ 言い争いにはげんなりだ 家でトラブルばかりなんて良くないよ

お母さん、あなたがた癒し手、わたしはわかったぞ、不思議の技をお持ち なんて言えばいいんだ、あなたムガイ(貧しく惨めな人)、お母さん 私に婚資を出させてくれ 田舎の荒れ地への旅 やることいっぱい、私は難儀 私に婚資を出させてくれ 私はギリアマ人

最初の子供 ムワカ、ウェー お母さん、私は独りで池に お湯を沸かせて、あなたの頭を剃ったら、ゆがんだ ヴョー、最初に生まれた子って、ホワー

2580 (ムガラ2)

お母さんに池に呼ばれたの どこを通ればいいの ガラ人がいる 何に食べられるの 田舎の荒れ地で ガラ人(複数)がいる

あなた自身が池が好き お母さんは 池をかき乱す (合唱) あなた自身が池が好き あなたは池をかき乱す

私は治療します、ウェー お母さんに尋ねられたわ ヘエー、おじさん、私は太陽から逃げた 治療しな、治療しな、ウェー 私の蝿追いハタキを見つけに行かせて (合唱) 今日、私は食べられる 邪悪なヘビがやって来た 私の癒し手にはどこで会えるの?

旅人カニキ、旅人カニキ、旅人カニキ お母さんに言われたよ 私にドレスを買っておくれ 旅人カニキ 旅人カニャンゴ 不潔な年寄女にドレスを買ってやる 旅人カニキ (合唱) お母さん、私の蝿追いハタキ 遅れちゃうわ、私の蝿追いハタキ 最初の子供、お母さん、ゼー 最初の子供

子供が泣いてるよ ムクセ、ウェー ムルングが私に機会をくれた ムクセ、ウェー 最初の子供を産みなさい お母さん、ウェー 最初の子供を産みなさい それがお前の兄弟さ

2585 (ムクセ2)

ムクセ、これはやむを得ない事情 お母さん、バスが私を待ってくれなかった(文字通りには「バスが私から逃げ去った」) ムクセ、私の兄弟、お母さん バスは私を待ってくれなかった

2586 (ムクセ3) (独唱)

私は道を行く ムクセ、ハー 太陽が出るところ、雲があるよ、ハー 太陽が出るところ、雲があるよ、ハー (合唱) 背負えないわ、背負えないわ、背負えないわ 仕事(割り当てられた)と太鼓、仕事と太鼓 泣かないで(だまりなさい)、ウェー 仕事と太鼓

私追い払われたわ、お母さん、今日 ニンベガの子供は追い払われた ここにいたのよ 病気はもどってくる、治療される病気 私は施術の狂気を煮立てる(憑依状態になる) 私は施術の狂気を煮立てる 狂気を煮立てる者(mujita komaはシェラの別名)は あなたをもらいに来る、お母さん 施術師は私を困らせる、シェラ お母さんは見えない、シェラ ニンベガの子供は見えない 私はここにいたのよ 病人は戻って来る、治療される病人

2588 (シェラ2)

私はお米を見ている、災難よ、お母さん ああ、私はろくでなしの大人 私のお金は病気に、無駄に使い尽くした お母さん、心は呆然 お金はなくなった 病気は治らない ウェー 惨めの極みよ、お母さん

2589 (シェラ3)

へー、私は食べられるよ、へー、ゼー 瓢箪子供 私は癒しの術が欲しいよ 私の子供 瓢箪子供

お母さん、私は私の布が欲しい お母さんねえ、お母さんってば ディゴ人の布 私の布、お母さんってば 私の布、ヘー ディゴ人の布 (合唱) 被造物人間、ホワー お母さん、病気が私を悩ませる 病院には人間用の薬がない エイズがあるの、お母さん それは伝染するの 用心よ、あなた、慎重な計画よ

2591 (ディゴ2)

お母さん、おっぱい(dondo=乳房)、ウェー、ゼー、癒しの術の 問題が子供をつかまえた 今は争い(kondo)よ、お母さん、争いよ 戦うのよ 癒しの術の戦いからどうやって解放されるというの ヘー、問題が子供をつかまえた 子供はうろつきまわる

2592 (ディゴ3)

病人、ウェー、お母さん 病人、ウェー、お母さん 私は治療してもらえない 呆然としちゃうわ、私 病人、ウェー、お母さん 私は治療してもらえない

2593 (ディゴ4) (独唱)

達者がなにより、健康でいてね お母さんによろしくね、あなた孤独な人 もし健康だったら、あなたは何をなさるの あなたムワカさん、もし健康だったら、 あなた、なにをするの (合唱) あなたムワカさん、あなたムワカさん、 健康だったら、どうするの お父さんに尋ねられました ハヨー 見てよ、そうじゃないでしょ もし健康だったら、よ。 子供は泣いているわ 泣いてるんだってば、ホワー 泣いてるんだってば、ホワー コロブス・モンキーの毛皮だったらよかったな、あんた眠ってるの、ヘー? 私は大男をみたわ、おじいさん コロブス・モンキーの毛皮だったらよかったな

私はシェラに呼ばれました、おだやかに 私はお母さんに呼ばれました、みなさん この道をくだって、池に降りてください 降りてくるところに、降りてください 内臓(mahumbo=腸、内臓?)、淡水魚(kumba(pl.makumba))、池に、なんと 私はお母さんに呼ばれました、蝿追いハタキ お待ち下さい、みなさん、池で、坂をくだって ムヴモ(Premna chrysocladaの木)を探しに行ってください 一本の斧をもってお行きなさい ゾンボの小池、施術には蝿追いハタキ ゾンボの小池、施術には蝿追いハタキ 事件、私は倒れた 皆さん、池に降りてください、坂をくだって

2595 (シェラ5)

行ってお母さんに告げてください、ホー、私は登ります 兄弟よ、池に脚を踏み入れないで、ハー お母さんに言われたの、ハー ゾンボは、私の出身地は遠いの ゾンボは、私の出身地は遠いの ハー、遠いの、お母さん、ハー 行って、池に踏み入りましょう、施術で、ハー 私は登ります、ハー 頭と背中をつかまないで、ハー

2596 (シェラ6) (独唱)

仲間のみなさん、彼女は見えない、彼女はみえない お母さん、彼女は見あたらない なんと、見あたりません。気狂い女(muchetu wa k'oma=シェラの別名)。 お母さん、なんと、彼女は見あたりません、池では。 (合唱) 気狂い女、お母さん、なんと 彼女は、池では、見あたりません。

2597 (シェラ7)

コンザ(konza=意味不明)、私は道をさまよう、孤独、ハー 待って、癒しの術(uganga、もしかしてここでは占いmburugaか)を打ちに行かせて シェラは私に腹(の病気)を与えた 脚の震え シェラは、お母さん、あなたを石女にしてしまうでしょう あなたシェラ、お前は子供を産んだ お前はその子に、満腹という名を与えた お前はその子にも腹(の病気)を与えた 全身の震え シェラは、お母さん、 私を石女にした

2598 (シェラ8) (独唱)

ここです、(池は)ここです 池に、お母さん かご罠(魚獲の)が行った(運ばれた) ここです、なんと、ここ だって、かご罠が行った シェラは高速女 やって来た、丸太 ワンピースをもって行って、荒れ地で着なさい (合唱) 泣かないで、我が子よ、ウェー お前は綺麗の池に足を踏み入れた お母さんの子供は、池に足を踏み入れた 泣かないで、我が子よ お前は池に足を踏み入れた

2599 (シェラ9) (独唱)

お母さん、あなた、誰にしてもらえるの お母さん、あなた、誰にしてもらえるの 私はここにいたのよ、みなさん あなたは誰にしてもらえるの 貧しく苦しい人、お母さん (合唱) 肩掛け袋をもって こちらではその人は泣いているわ、みなさん ぐるっと回ったほうがましね お話って、いったい何を話せばいいの? 箕(搗いたトウモロコシの薄皮と実をよりわける円形のザル)のように転がっていったほうがましね お気の毒に、金槌(nyundo、人名かも)といっしょで お気の毒に、金槌といっしょで 私の友人の奥さん、私はひどい目にあってます ヘー、一列に(ndaro、人名かも)

2600 (シェラ10)

お母さん、ここ池にやって来た ビーズ飾り(施術師が身につける)に従って それは争いよ、それは ビーズ飾りに続け ビーズ飾りに続け

さあ、目を覚ませ、歌声 歌声、私はやって来た、歌声、光 槍の歌声 目を覚ませ、あなたがたは呼ばれている 光の歌声 槍の歌声

2606 (マサイ2)

私はお父さんに呼ばれた、牛を数えなさいと 私はお父さんに呼ばれた、書を分け与えてもらってこいと 私はお母さんに呼ばれた、ウェー 丸木舟で水を飲んでこいと 私はお父さんに呼ばれた、学校で寝てこいと 私はお母さんに呼ばれた、ヘエー 丸木舟で水を飲んでこいと

2607 (マサイ3)

へー、お母さん、ラライヨ、内陸 へー、お母さん、ラライヨ、内陸 おまえはウシを杵で搗いた そう、ウシを マサイの池、ラライヨ、内陸 マサイの池、ラライヨ、内陸 ヘー、お母さん、ラライヨ、内陸 へー、お母さん、ラライヨ、内陸 お母さん、歌声、ヘー、歌声 今日は戦い さあ、私は帰ります、マサイの歌声 あなたがたは戦いを問う

2608 (マサイ4)

マイェー、マサイは眠らない マイェー、マサイは眠らない コロブス・モンキーの毛皮をユサユサさせながら夜を徹す マサイは眠らない マサイの旦那は眠らない ンズガ215をチャキチャキ鳴らしながら夜を徹す

2609 (マサイ5) (独唱)

私はウシを数えます 蜻蛉の子供 ウシを数えます マサイの池 ウシを数えます お父さんに言われました マンダラの池 (合唱) 蜻蛉、蜻蛉、へー、蜻蛉 ハヤ、ハヤ

2610 (マサイ6)

マサイがいる 施術師のみなさん 私はタンガのニュースを尋ねます あなた方がやってきた山の方では戦争が あなた方がやってきた山の方では戦争が マサイは帰って来た、お母さん、マサイは 癒しのンゴマを打ってもらいに帰ってきた マサイは帰ってきた マサイは癒しのンゴマを打ってもらいに帰ってきた

注釈

カヤンバを打ってもなかなか踊らず泣いてばかりいて施術師を困らせるからとも言う。症状: 泥や灰を食べる、水のあるところに行きたがる、発狂。要求: 「嗅ぎ出し(ku-zuza)」の仕事

↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

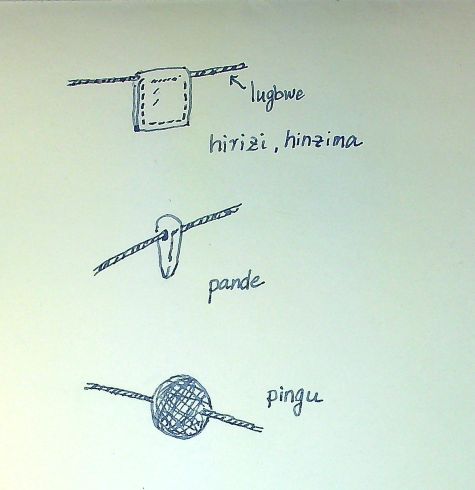

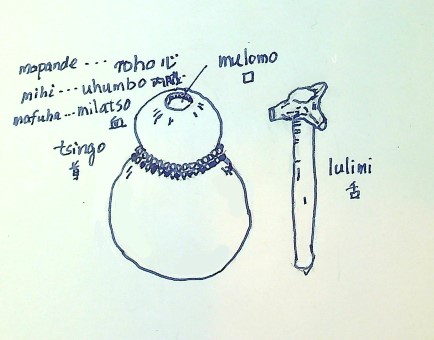

↩ ↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩

↩