Tusheの訓練:mihiとその使用法を学ぶ

概要

この年の11月22日の徹夜のンゴマ(ngoma1)で、「外に出され」(kulaviwa nze5)たトゥシェだが、12月4日はChariが彼女に重要な草木と、その処理法についての教えを与えることになっていた。一回教えられただけで、マスターしなければならない。いくらたっても草木の名前と現物が同定できない私には、絶対無理な話。

(from diary) Dec. 4., 1991, Wed, kpwaluka

9時過ぎにChariのところへ行くと、Tusheに対するkonyesa mihi6に出発した後。Tabu11の案内で、Chariたちがmihi12を示しているtsaka25に追いつく。一日コースの施術師学校のようなもの。Tusheは太っているのでひいひい言いながら、重い身体を引きずってmizi26をkutsimba27する。屋敷に戻って一休みかと思うと、そのまま別のtsakaに向かって出発。太陽の照りつける下でのmihi探しに、疲れ果てる。とても覚えきれないほどの知識が口頭で示されていく。すでにある程度のバックグラウンド知識がなければ、とてもマスターできないだろう。途中でTusheが、独り言のように、掘った根を「これはMwalimu dunia28の...」などと言いつつ仕分けているのが、ちょうど生徒が新しい知識を頭の中に刻み込もうとしている様子を髣髴させて、なんとなく微笑ましい。13:00、屋敷に戻って、採ってきた木の根でmavumba14とmihaso wa kunwa41を作る作業。この間、Chariは占いの客一名。uganga13の仕事の大変さを実感。

施術師

先生: MurinaとChari夫妻 生徒: Tushe(本名 Umazi Kumbo)

出来事の流れ

(Dec. 4, 1991のフィールドノートより転記) 例によってフィールドノートをほぼそのまま転記したテキストをそのまま貼り付ける。ナンバリングはフィールドノートにおけるもの。フィールドノートそのものの記述に手を加えないため、現地語なども注釈の形で補足説明することにしている。(DB...)は後にフィールドノートに紐づけた書き起こしテキストの、該当箇所を示す番号。植物名の同定はフィールドではできず、文献に基づく事後的な補筆である。 フィールドノートの内容はここでは、採集した草木の名前(現地名)のリスト、及び戻ってからのそれらに対する処置の簡単なメモ、それに森の中での採集場面での唱えごとと会話を紐づけてある。

tsakaでのkuonyesa mihi (1)muzyondoherangulwe(Asteranthe asterias(Pakia&Cooke2003:386)) 唱えごと (DB 4449-4450)ドゥルマ語テキスト

(2)mudzala(monanthotaxis fornicata(Pakia&Cooke2003:386), uvaria acuminata(Maundu&Tegnas2005:428) 教示(唱えごとなし) (DB 4449-4450)ドゥルマ語テキスト

(3)muvunzakondo(Allophylus rubifolius(Pakia&Cooke2003:393))

唱えごと

(DB 4451)ドゥルマ語テキスト

(4)chivuma nyuchi(Agathisanthemum bojeri(Pakia&Cooke2003:392)) 教示(唱えごとなし) (DB 4452)ドゥルマ語テキスト

(5)muk'ulu(Diospyros cornii(Pakia&Cooke2003:389)) 唱えごと (DB 4452-4453)ドゥルマ語テキスト

(6)mwanga(Terminalia spinosa(Parkia&Cooke2003:388)) 教示(唱えごとなし) (DB 4454)ドゥルマ語テキスト

(7)muhumba(Cassia singueana(Pakia&Cooke2003:390)) 教示(唱えごとなし) (DB 4455)ドゥルマ語テキスト

(8)mulazak'oma, alias muphatsa (Achyrothalamus marginatus(Pakia&Cooke2003:387)) 教示(唱えごとなし) (DB 4456)ドゥルマ語テキスト

(9)mutserere(Hoslundia opposita(Pakia&Cooke2003:391)) 教示(唱えごとなし) (DB 4457)ドゥルマ語テキスト

(10)muchimwimwi(Gardenia volkensii(Parkia&Cooke2003:393)) 唱えごと (DB 4458-4464)ドゥルマ語テキスト

(11)mukungamvula 教示(唱えごとなし) (DB 4465)ドゥルマ語テキスト

(12)mubwabwa(Millettia usaramensis? "muvwavwa"(Pakia&Cooke2003:391)) 教示(唱えごとなし) (DB 4465)ドゥルマ語テキスト

(13)mutsonga manga(Boscia salicifolia? "Mtsonga mbanga" (Maungu&Tegnas2005:126)) 教示(唱えごとなし) (DB 4466)ドゥルマ語テキスト

(14)musunduzi 教示(唱えごとなし) (DB 4466)ドゥルマ語テキスト

(15)mubambakofi(Afzelia quanzensis(Pakia&Cooke2003:390)) 唱えごとと教示 (DB 4467-4468)ドゥルマ語テキスト

(16)mukpwalamwaka(Deinbollia borbonica(Pakia&Cooke2003:393)) 教示(唱えごとなし) (DB 4468)ドゥルマ語テキスト

(17)chinukamuhondo(Sesbania sesban(Maundu&Tegnas2005:388)) 教示(唱えごとなし) (DB 4468)ドゥルマ語テキスト

(18)mware(Bombax rhodognaphalon(Pakia&Cooke2003:388)) 教示(唱えごとなし) (DB 4469)ドゥルマ語テキスト

(19)mugandi(Ficus sycomorus(Pakia&Cooke2003:392), Ficus bussei(Maundu&Tegnas2005:240))

唱えごとと教示

(DB 4470-4473)ドゥルマ語テキスト

(20)unnamed muhi wa nyari 教示(唱えごとなし) (DB 4474)ドゥルマ語テキスト

(21)muphingo(Dalbergia melanoxylon(Pakia&Cooke2003:391)) 唱えごとと教示 (DB 4475-4477)ドゥルマ語テキスト

屋敷に戻ってからの処置

集めてきたmihiをkuphondaしてmavumbaのストックを作る

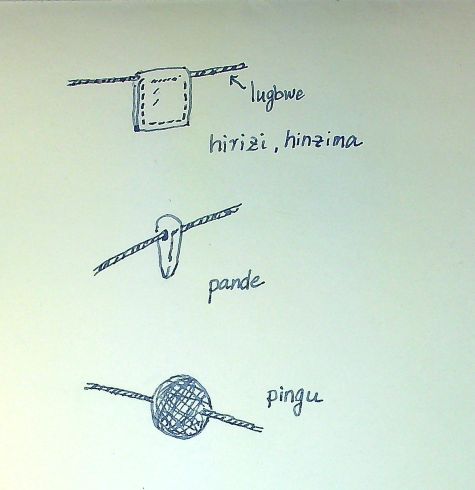

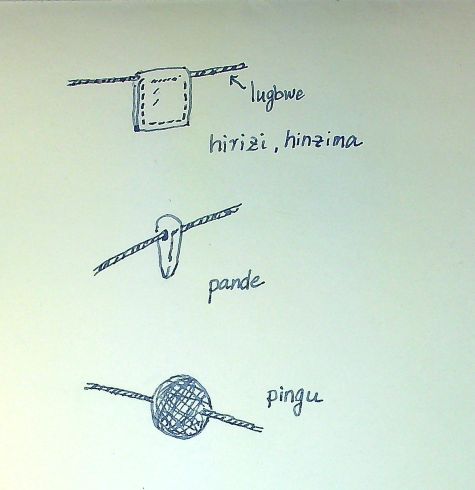

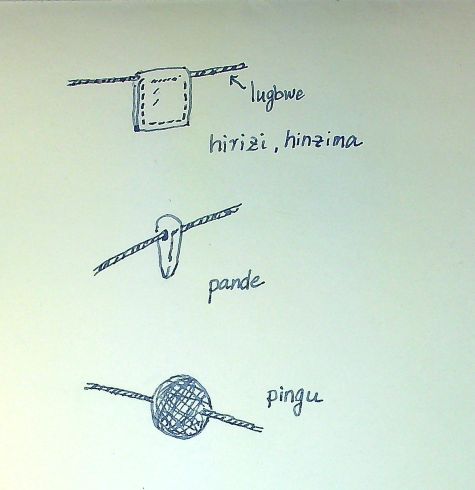

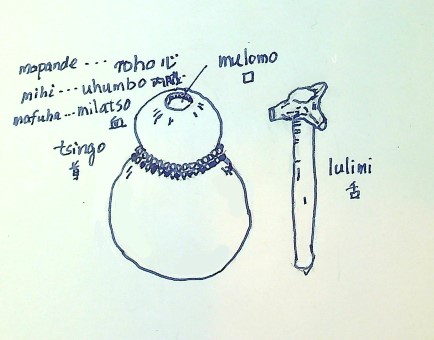

mihaso ya kunwa のストック作成 mizi26を適当な長さに切っていく。 ただし fungu ra mhaso84として患者に束ねて渡すまでは、けっして縛ってはならない。

森の中での草木探し、唱えごとや会話の日本語訳

Murina: さて、私はお前、草木と話をします。お前、草木、私はお前を盗んだとは申しません。私は、お前、草木を、悩みと不安(tabu na mashaka)を通して手に入れました。悩みとはなんでしょう。癒やしの術(uganga)の悩みです。癒やしの術というのは、他でもありません。世界導師(elimu dunia29)の癒やしの術です。あなた世界導師ご自身が私にこれらの草木をお示しになったのです。この草木とムココ(mukoko87)です。この先にさらにもっと草木があるのか、私にはわかりません。でも私は、つかむとしたら、この木をつかみます。なぜならこれこそ御本人が私にお示しになった木だからです。この木が。そこで今、私はウマジ・ワ・クンボ(トゥシェの本名)のためにこの木をつかみます。 あなた世界導師、あなた、サンゴ礁におわします砦のジャンバ88、あなたヘビのなかのライオン。今、行ってこの薬(muhaso)をご使役ください。薬、この薬、もしあなたがウマジがここにいるのをご覧になっても、彼女にびっくりしたりしないでください。この薬、わたしが彼女に与えました。私がウマジに与えました。彼女は彼女の財を何のために差し出したのでしょうか。癒やしの術の道を示してもらうためです。そして私どもが彼女に示したように、あなたも彼女にさらにお示しください。

4450

どうか彼女の仕事を封じたりしないでください。順調に癒やしの術が開いていくよう、おとりはからいください。徹底的に(おおいかくしているものを)めくってやってください。 おまえ(草木よ)、おまえは憑依霊ペンバ人89にも使える、ロハニ90にも使える、スディアニ53にも使える、憑依霊ソマリ人91にも使える。イスラム教徒であるすべての憑依霊にお前は使える。そして今、私はお前がウマジの身体のなかで使役されるよう命じる。お前がウマジによって掘り出されますように。お前がウマジのために治療し、ウマジを癒し手にしますように。ウマジも回復しますように。もしお前、蛇のなかの蛇ならば。そして癒やしの術が外に出てきますように。 (ムジョンドヘラングルウェに対する唱えごと終了) (mudzala) Murina: ムザラの木だ80。この木は憑依霊ドゥルマ人の草木だよ。ムルングとドゥルマ人の。 Tushe: はいはい。

Chari: さて、お前、ムヴンザコンド(字義通りには「争い(戦い)を壊す(鎮める)者」の意)よ、ムヴンザコンドはお前です。お前、ムヴンザコンドよ。打たれる者は多い。ウマジもかつては打たれる者。たくさんいます。人々は互いに叩きあいます。その後、調停者を手に入れます。 私はお前を盗んではいません。私はお前をバンジュに与えられました。私はお前をフピに与えられ、またニャマウィに与えられ、チャイに与えられました。そして最近、私はお前をムァインジに与えられました。 お前よ。さてウマジはかつて多くの者によって打たれる者でした。でもそれは一昨日、昨日のこと。いま、お前、ムヴンザコンドよ。争いあう者は二人、三人目がやって来ると、仲裁します。今、私はお前をウマジに与えます。そして私は命じます、ウマジの身体のなかにあった争い(kondo)を、壊しなさい(ukayivunze)と。もう争いはありません。仕事は、癒やしの術です、お前ムヴンザコンドよ。癒やしの術が頭の中に開き広がりますように。占い(の施術)がたくさん、鍋(の施術)がたくさん、カヤンバ開催(の施術)がたくさんありますように。嗅ぎ出しも、彼女が嗅ぎ出しますように。私たちはウマジの癒やしの術が、出てくるのを見ることを願います。 (トゥシェに向かって)さあ、(根を)掘り出しなさいな。掘るだけ。

Chari: ムルングの鍋を置きにいくときには、この草木を欠いてはだめ。ところで、キヴマニュキだって知ってるわね。 Tushe: うん。知ってますよ。 (ムクルの木の下に到着) (muk'ulu93) Chari: うう。さて、さて私はお話しします。この時間にお話しするつもりはありませんでした。私がお話しするのはウマジ・ワ・クンベのためです。ウマジはその父と母から生まれました。彼女が生まれたとき、それはそれは可愛いすばらしい子でした。父と母から順調に生まれた、とても清い息をもった子でした。 ところが、ウマジが物心つくようになったとき、突然、発狂しました(achikpwatya kpwayuka94)。まだ小さい頃からです。それ以来、ウマジのその発狂は、彼女を外に出してくれる施術師を得るにはいたっておりませんでした。でも今日です。(施術師は)自分がぐったりするまでウマジを治療しました。ウマジは申します。「私はこの小さな端緒にけりをつけましょう。チャリとムリナという名前の母と父のところに参ります」と。

4453

Chari: さて、私は彼女にこの草木(muhi)を与えます。この草木はほかでもありません。そしてこの草木を私は盗みはしませんでした。私はこの草木をバンジュ・ワ・ムレマより与えられました。この草木をフピ・ワ・ンゴメとマスディによって与えられました。ニャマウィによって与えられました。チャイによって与えられました。そしてムァインジとその妻によって与えられました。今日、私はウマジに与えます。私の施術上7の子供です。(今述べた)方々は全員、私の(施術上の7)父たち、母たちです。私自身、この我が子が、人にパンデ15を彫ってあげるよう、望みます。この草木のパンデです。ニャリ・ンゴンベ(nyari ng'ombe95)です。というのも(ニャリには)、ニャリ・キティーヨ(nyari chitiyo96)もいます、ニャリ・ジュンジュラ(nyari junjula98)もいます、ニャリ・ムァルカーノ(nyari mwalukano99)もいます。今、わたしはこの子供が、人にこのパンデを彫ってあげると、パンデで、たとえその人の脚が折れ壊れ、完全に曲がってしまっていたとしても、脚がまっすぐになりますようにと願います。そしてウマジがその治療術を褒め称えられるようにと願います。施術師はノーと言われません。施術師はそのとおりだと言われるべし。さあ。 H: この木はムクル(muk'ulu)ですか(訳注: 珍しく知っている木があるとうれしそうにアピールする私である)? C: (私に向かって)ムクルですよ。 (トゥシェに向かって)。さあ、折り採って。

Chari: この草木は、人(患者)がムァンガ(mwanga51)のンガタ(ngata17)を必要としているときに(根を)掘り出すのよ。この草木を掘り出して、根を削って削って、それを包んでムァンガのンガタにするのです。 Tushe: ああ、この草木は知ってますよ。 H: なんていう名前? C: ムァンガですよ。

Chari: この草木を見て。これはムルングで使えます。これはニャリのパンデにも使えます。 Tushe: どのニャリにですか? C: ニャリ・ンゴンベに使えます。鍋にも使えます。この草木を彫ってニャリ・キティヨ(のパンデに)使えます。さあ、折り採って。磨って使うクロ(kuro107)に。 H: なんていう名前ですか? C: ムフンバですよ。ムルングの「鍋」を置くときにも使います。 T: 磨って使うクロですが、(その粉は)身体に擦り込むのですか? C: 鍋を置きに行ったなら、患者の身体に塗ってあげる。ムクル(muk'ulu)の粉と混ぜてね。それとほらニャリ・ムァルカーノの草木だって教えてあげたあれも混ぜて。 T: あれって? C: あなた根をすでに掘ったやつよ(ムヴンザコンドのこと)。

4456 (mulazak'oma)

Chari: これをごらん。これはペポ・コマ(p'ep'o k'oma108)の草木よ、これは。でも、もし鍋を置きに行くのなら、もしかして患者を得たとしてね、この草木は薬液(vuo24)の方に入れてあげなさい。でも鍋の方には入れてはダメ。そうすると癒やしの術の夢(k'oma ya uganga 癒やしの術の夢あるいは祖霊111)を封印してしまうの。 H: その草木は? C: それは(普通には)ムブァツァ(muphatsa67)と呼ばれているけれど、施術的にはそれはムラザコマ(mulazak'oma68)と呼ばれています。 H: ああ、そうだったんだ。これがムラザコマなんですね。 そう。でも鍋にいれると、それは癒やしの術の夢を覆ってしまうのよ。 H: だから鍋では使ってはならない? C: そう。鍋では、この草木は鍋に差し込んでおくだけ。 H: 煮るときには、取り出すんですね。 C: そう。

Murina: さあ、掘って根まで手に入れて。 H: これは何の木ですか。 Chari: ムツェレレ(mutserere)ですよ。なに?これ知らなかったの?この葉が見えない? H: いいえ。でもこれはもう枯れちゃってますから。(訳注: 恥ずかしいので負け惜しみである) C: たしかに枯れちゃってるね。

Murina: 急ごうよ。さあ、唱えごとを。 Chari: はいはい。あなた憑依霊ドゥルマ人。ドゥルマ人とはあなたのこと。私というものは父と母から生まれました。申し分なく健康に生まれました。が、やがて難儀に見舞われました。思いますに、私の発狂はというと、乳離れしたときに始まっておりました。突然気が狂ったのは、まだ背中に背負われて運ばれていた頃、本当に小さかったのです。まだ放牧に出発する時間になる前でした。私は発狂し、人々を罵りました。誰もがあの赤ん坊(kadzanache)は気狂いだ(kana vitswa)とわかりました。ヴョーニ(kavyoni114)として生まれたのだと。父に、フュラモヨ(fyulamoyo115)のパンデ(pande15)を結んでもらい、よくなりました。でもなんとフュラモヨではなく、癒やしの術(uganga)が頭の中にあったのです。私は成長し、大人になりました。結婚し、落ち着いたのですが、そこで病気に捕らえられたのです。

4459

Chari: 妖術をかけられたのだと言われて治療して以来、私はこんな具合に病気とともに過ごしてきましたが、ついに私は言われるのです。「ああ、それは癒やしの術(が求められているの)だよ」と。 さらに癒やしの術は自ずから出てきました。私は自分で草木を集めに行き、私独りで水の深みにも入っていきました。ついには私の身体はこのちっぽけな棒切れのようになりました。そして私はムルングの癒やしの術(uganga)を外に出してもらうことになりました(nichenda laviwa nze5。 ムルングの癒やしの術を外に出してもらってからは、私は6ヶ月に渡って占い(mburuga116)をし続けました。そして7ヶ月目にはいったとき、なんとあなたドゥルマ人が「自分こそがその癒やしの術を完全に殺してしまう(駄目にしてしまう)者なのだ」とおっしゃる。 ドゥルマ人、あなたはほんとうに(私の)癒やしの術を殺してしまいました。私はブッシュを彷徨い歩きました、あなたドゥルマ人とともに。私はブッシュを彷徨い歩き、その間、一度も排便しませんでした。ブッシュを彷徨い歩き、排便しませんでした。果ては、食事を食べると、下痢。トウモロコシの練り粥を食べると、トウモロコシの練り粥をそのまま下痢するのです117。

4460

Chari: そして息が詰まってしまうのです。私は何度も死にました(気を失いました)。どこに住んでいても、ただ気を失ってばかりなのです。誰もがこのチャリはもう死んでしまうだろうと知っていました。なんと私はあなたドゥルマ人に殺されていたのですね。 さて。こんな具合が続き、私はついにフピ・ワ・ンゴメとマシュディ・ワ・マンガーレによって憑依霊ドゥルマ人を外に出してもらいました。ところで、ムルングを最初に与えられたのは、バンジュ・ワ・ムレマによってです。 さて、こうして今日、子供というものは、その子供自身がやがて大人の女性になって自分の子供たちをつくるものです。今日、あなたドゥルマ人(の草木)を、私はウマジのために握ります。この者、ウマジは先日はもう死ぬところでした。ウマジを殺そうとしたのはほかでもありません。それはあなたドゥルマ人です。 ドゥルマ人、それはお前ムキムィムィ(muchimwimwi)のことです。彼女が泣くと見ると、お前はすでに泣き出す。と思うと笑っている。と思うといきなり再び号泣する118。

4461

Chari: あなたの棲み処は田舎の荒れ地、シマウマやエランドが棲むところ。あなた、ミドリサンゴの木を打ち倒す者、棲み処を後にして、ここまでいらっしゃった。こちらに到着したものの、自動車が行き来するのを見て(驚いて)、棲み処の荒れ地にお戻りになる。あなたの(おなじみの植物)は、サボテン(mwatsa komba119)。あなたのはミドリサンゴの木(utudwi)。ミドリサンゴの木を切り倒し、畑を耕し、巨大なトウモロコシとサボテンを収穫なさる。 今日、私はあなたをウマジに与えます。私はあなたを盗んだりしていません。私はあなたをフピ・ワ・ンゴメに与えられました。そして言われているように、病人が私を訪ねて参るのは、この憑依霊ドゥルマ人の癒やしの術のためなのです。私は憑依霊ドゥルマ人の治療をしてくれと言われます。たとえ私自身が(患者のところに)出向かなくても、(憑依霊ドゥルマ人の)香料を(使いの方に)手ずから差し出しますと、当の病人は起き上がることもできなかったとしても、かならずや翌日には私の家の戸口にその姿を見ることになるのです(起き上がれなかった病人が、自ら歩いてさらなる治療を求めにやって来ることができるほど回復しているということ)。 ウマジにしても、先日は下痢で死ぬところでした。ひどい下痢と嘔吐でトウモロコシの練り粥すら食べられないほど。息も詰まっている。蛇が腹の中を動き回る。全身が、二度と健康な身体のようには感じられない。もうウマジは死ぬばかり。脇が締め付けられる。

4462

Chari: なんとそれはあなたドゥルマ人なのです。私はやって来て彼女に一束の薬(ドゥルマ人の草木の根を一括りに束ねたもの)を与えただけです。彼女はトウモロコシの練り粥を食べ、下痢も止まり、嘔吐も止まりました。 あなたマゲンデロ(magendero120)。あなた、内の問題も外の問題も知っていると言われるカルメンガラ(kalumengala74)。たしかにあなたはご存知です。だってあなたは私のためにウマジを治してくださったのだから。あなたが癒やしの術をお望みで、ウマジに憤っておられたとしたら。今、今日、私はあなたをウマジに与えます。一つの腕と一つの心をもって。 私はこの者、私の子供が、ここを去ったのち、憑依霊ドゥルマ人を患っている人を治療すれば、私自身のごとくありますように願います。先程述べましたように、たった一束のドゥルマ人の薬を患者に与えただけで、患者が回復するといった風に。たとえ、その患者が不注意な人で(占いで告げられた指示の)他の事柄を忘れてしまっていたとしても。 こうして今、私はあなたをウマジに、一つの心で、与えます。

4463

Chari: そしてウマジの身体が(病気を)置き去りにしますように、下痢もなく、嘔吐もなく、身体が膨満することもない。今、ウマジよ、施術での肉の打ち震え121によって、彼女の身体(の肥満)が減少することを、私は望みます。息が詰まることもなく、夜毎夜毎に彼女がはっと驚いて目を覚ますこともなく。私は申し上げます、御主人様。今私たちはあなたがたの脚もとに身を投げ出しております。今私たちはあなたの脚もとに身を投げ出しております。 今、そちらを後になさり、あなたは道をかき分けて来られる。サボテンをかき分け、ミドリサンゴの木をかき分け、やってこられる。ウマジのもとへやって来て、ウマジをよく見て、彼女が癒し手(muganga)であることをお知りになる。癒やしの術(uganga)を求めてウマジを訪ね、誰もがウマジの癒やしの術を称賛する。ついには「ウマジは癒し手なんかじゃない」と言っている連中が、羞恥に捕らえられますように。それらの誹謗は罪なのです。しかしながら、私たちが望んでいるのは、ウマジがつつがなくあることです。

4464

Chari: 私は癒やしの術を盗んではおりません。癒やしの術は、祖霊とムルングによって与えられました。私はあなたドゥルマ人と世界導師(mwalimu dunia28)からそれを与えられました。なぜならあなたがた癒し手方はごいっしょの場所にいらっしゃるからです。その癒やしの術はフピ・ワ・ンゴメによって与えられることになりました。私は瓢箪を与えられ、その瓢箪は今ももっています。そして先日私はそれを私の子供に与えました。ウマジです。ウマジにはもう争いごとはございません。もしあなた方が癒やしの術をせがんでいらっしゃったとしたら、癒やしの術は今日ここで(彼女にあたえられる)です。 (ムキムィムィに対する唱えごと終了) ああ、しっかりお話ししましたよ。

Murina: これはムルングの草木。その葉。その根は煎じて飲む。 Tushe: 何と呼ばれていますか? M: それはムクンガムヴラ(mukungamvula)と呼ばれています。 Chari: ボコ(boko)のパンデにもね。 T: うう。

C: よく聞いて。これはニャリ・マウンバ(nyari maumba124)の草木です。病人がいて、たとえ脚が切れて、こんなふうになっていたとしても、この草木のパンデ。そしてこの草木の葉を鍋に入れて、また、すりつぶす他の草木といっしょに混ぜます。ニャリ・ドゥラジ。 H: 何という草木ですか。 T: カリンボが何という名前か聞いてるよ。 C: これ?ひどい名前なのよ。ムブヮブヮ(mubwabwa)といいます。 H: ムブヮブヮ? (みんな笑う)

H: ムツォンガ・マンガですか? Chari: これがニュンドさんの奥さんを治した草木ですよ。彼女の脚はこんな風に固まってしまってた。(Tusheに)あなた、あっちにあったムスカ・ウォンゴ(musuka wongo127)はもう折り採ってる? T: うう。

C: このムスンドゥジ(musunduzi)、これは憑依霊スンドゥジ(sunduzi110)に用いられます。あれらの葉は、後でペポコマ(p'ep'o k'oma108)やキズカ(chizuka129)、ドゥングマレ(dungumale48)といっしょに、きちんと比較しましょうね。なぜならこれらの薬は、こうした憑依霊だけに特別な薬だから。

Murina: さて、私はこの世界導師(mwalimu dunia28)のこの草木を握っています。世界導師とはあなた、内陸部と海岸部(バラ・ナ・プワニ bara na pwani55)の者。あなたこそヘビたちのなかのヘビ、あなた。この者はウマジ・ワ・クンベです。 私は人から世界導師を外に出してもらいはしませんでした130。私はなにを使うことができるでしょう。全能の神の技を、御本人が私に手に入れさせてくださった仕方で、ただ同じようにそれを用いるだけです。私はバラ・ナ・プワニ(の草木)を用います。そして今、今日、私はあなた(ムバンバコフィ)をウマジ・ワ・クンベに祝福します(授けます)。 あなた、バラ・ナ・プワニ、世界導師よ。またの名をジャンバ(jamba88)、サンゴ礁におわしますヘビたちのなかの偉大なる者。またの名をヌフシ(nuhusi131)、そしてまたの名をあなたパンバムジ(pambamuzi)。今、今日、私はあなたを誰に祝福する(授ける)のでしょう?ウマジ・ワ・クンベに授けるのです。どうか彼女に怯れ(躊躇い)を注ぎ込まないでください。そして癒やしの術に関して、彼女をびっくりさせたりしないでください。これっぽっちも。私はあなたがまず前に立ってくださることを望みます。光であることを、あちこちをながめる望遠鏡であることを望みます。彼女本人をとり巻いて、彼女が癒やしの術の中心にいるように。これは世界導師の草木です。

4468

Tushe: 根。 Murina: 根はもう手に入れた?このムバンバコフィは、世界導師の(鍋の)なかに入れます。煎じて飲む薬にも、香料にも、ありとあらゆるものに、これ(ムバンバコフィの根)。 T: 葉はヴオ(薬液)にですね。 M: そう。 Chari: 終わった?

T: これはムクァラムワカ?ヴオに? C: その根を削ってね。

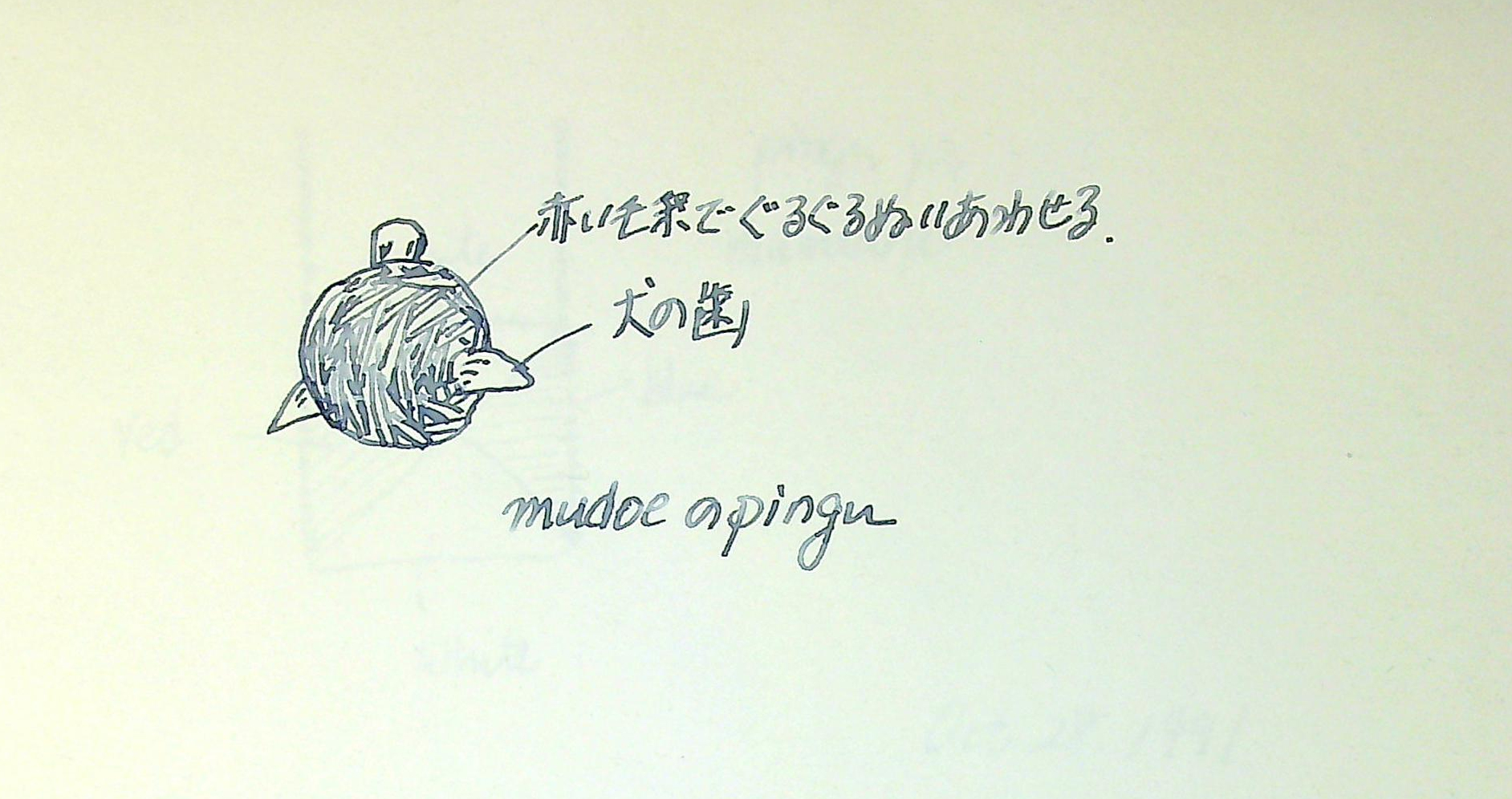

T: 赤ん坊のためのヴオ(薬液)にするのかしら。 C: その根を削ってね。母親のための、ペポコマ(p'ep'o k'oma108)のピング(pingu18)にもします。この草木は(母子)両方。どんな薬液にもこの草木を欠かしてはだめ。 H: キヌカムホンド(chinukamuhondo)ですよね。 C: そう。(訳注: ダメ元で訪ねてみたら、偶然当たったのである)

4469 (mware59) (mwareの木の幹の前に立ち、Tusheにマチェーテを渡して)

Murina: 西(側の樹皮)を、削り取りなさい。東、西、北、南(すべてから)。 H: 何の木ですか? Chari&Murina: ムァレですよ。 C: あれ、世界導師の香料、赤い色をしているのを見ましたか? H: はい。見ました。(ムァレの樹皮の色であると理解) T: ここは? M: 南側と、北側と(葉を)採って。もし葉がないなら、鍋には樹皮をもってきて入れなさい。 C: ムルングでも、鍋にはこの草木を入れます。 T: あの別の赤い色をした草木じゃなかったっけ? C: ルブァハ(luphaha136)のこと? T: ええ。 C: それも同じく。どちらも入れます。 M: さあ、行こうよ。 (トゥシェ、チャリが肩から羽織っているレソ(leso 女性が腰と上半身に巻く2枚一組のプリントされた布)を指して) T: 貸してちょうだい。これらの草木を背負わせてください。手でもっているのに疲れました。ちょっとした荷物でしょ。 (トゥシェ、ここまでで集めた草木をレソに巻いて背中に背負う)

Chari: うう。さてあなた世界導師(mwalimu dunia28)。さて、世界導師なのですが、私は偉大なムルングにお話しいたします。あなた世界導師。あなたは世界導師と呼ばれていますが、あなたは偉大なムルングとも言われています。私は、今日この日にあなたをウマジに与えます。 私はあなたを盗んではおりません。私自身が悩み事と不安(tabu na mashaka)のなかにあったのです。ほんとうにほんとうに自分ではどうにもできない病気。それが私でした。占いにも行ってもらい、治療も受けました。なんと癒やしの術(uganga)こそが求められているものだったのです。私自身も、もしかしたら自分は治らないだろうとわかっていました。この私の夫が、家を出るときにこういった程です。「私は雇い主に会ってくるよ。暇を告げに(仕事をしばらく休ませて欲しいと言いに)ね。『なぜなら私の妻は今日この日に、ここで死んでしまうので。今日の夕方まではもたないだろうとわかっていますので』」こう言ってこの人が立ち去ったとき、彼が最後に見たのは、息が上がってしまって二度と落ち着かない状態の私でした。そしてやって来たのが世界導師でした。世界導師は私にメッセージを伝え、日時まで予告しました。

4471

Chari: 「お前に残された日数はあと2日だ。3日目こそお前が死ぬ日だ。」いったい私はどうすれば良いのでしょう。「お前は薬を手に入れるだろう。」私は実際にその薬(草木)を手に入れました。世界導師のその草木を手に入れたところ、私は立ち上がった(回復した)のです。回復したのち。私はあなたを盗みはしませんでした。私はあなたを誰から与えられたでしょう。(施術上の)母、フピ・ワ・ンゴメからです。私の方でも、こうして今、私の(施術上の)子供に同じように、あなたを与えることを望みます。あなた世界(導師)よ、あなたバラ・ナ・プワニよ、世界導師であると言われる者よ。あなたはまさにまさにいかなる仕事もこなします。誰もがあなたに仕事を与えます。なぜなら、あなたは、反論するすべのない占い(ramuli from (ス)ramli)をなさる人だからです。 この者は今、占いを打っておりませんが、でもあらゆる占いは世界導師によって打たれるのです。今日、このように私はウマジにあなたを与えます。そう、今日、ウマジに私は癒やしの術を与えます。 そう、癒やしの術が輝きますように、癒やしの術は月のごとく輝け、癒やしの術は少女のごとく成熟せよ、池の水のごとく清らかなれ。

4472

Chari: 私が望むのは、ただ、施術師はノーと言われず(muganga kazumwa)、そのとおりと言われる(muganga wambwa taire)ということ。さらに、世界導師に捕らえられた病人があちらで「ウマジのところに行ってこよう」と言い、来て一束の薬をあたえられたら、たちどころに治ること、そして彼女自身が友だちに「ウマジ・ワ・クンベのところにお行きなさいな。ウマジ・ワ・クンベほど世界導師のことを知っている人はいないわ。そこにお行きなさいな」と声をかけること。これこそ私が望むことです。 今日私は、あなたバラ・ナ・プワニ、あなたカリマンジャロ、あなた世界導師の草木を、彼女に与えます。こうして今日、あなたにウマジの癒やしの術を与えます。 (ムガンディ(mugandi)に対する唱えごと終了) さあ、終わったよ。あなた、根を掘る?それとも薄片(樹皮や葉のついた枝)を削り取る? Murina: 彼女には薄片を削り取らせなさいよ。 C: じゃあ、カリンボ、彼女にマチェーテを渡して。 H: はい。 M: (トゥシェに)わかった?もし世界導師の病人を得たら、(この木の幹の)西側、東側、南、北の葉だよ。

4473

Murina: さらに、あの梢の先のあそこの(葉)も必要とされるね。あんた、登れるかい、キジ・ワ・ンデグヮ137さん138? Tushe: (誰かに)登ってもらうわ。 M: あんたが登って、梢の一番先っぽの葉を摘まないと。 T: あの高いところの? M: そう。さらに下では、別の人がいて、(投げ落とされた葉を)受け取る。 Chari: 彼女に下で受け止めさせれば良いよ。 M: じゃあ、こうしよう。私があの先っぽまでのぼって、あんたは受け取りなさい。 T: ええ、そうしましょう。でもうまく受け止められるかしら。 H: これってムガンディですよね。(訳注: 流れを無視した質問である) C: そうよ。(訳注: 当てずっぽうがまた当たったのである)

Tushe: これはなんていう草木? Murina: あれだよ。パンデを作るあれ。 T: 世界導師の? M: 違う、違う。マウンバ(ニャリ・マウンバ(nyari maumba124))の。ここで切って、その次に、ここで切る。 H: (マウンバとは)ニャリ・ドゥラジ(nyari durazi139)のこと?(質問は無視される) T: これ、折れちゃった。 M: じゃあ、引き抜いてそれをもって行きましょう。

Chari: さあ、こっちへ来てこの草木を握って。 Murina: さあ、ガッとつかみかかって。 Tushe: ガッとつかみかかったりしたら、トゲが刺さってしまうわ。 (唱えごと開始) C: うう。さてあなたカシディ(kasidi75)。カシディはあなたドゥルマ人のこと。あなた、内の問題も知っているし外の問題も知っているという、あなたカルメンガラ。もし(誰かのために)あなたを握っているというなら、私はたしかに(誰かのために)あなたを握っているのです。人のために私はあなたがたを握っていくでしょう。私はお話しいたしますが、それはこんな風に握っているときには、話さなければならないからです。 私はウマジに癒やしの術をあたえます。癒やしの術は、他ならぬ、あなた荒れ地の田舎の長老(ドゥルマ人の言い換え)の癒やしの術です。あなた、荒れ地の田舎者。あなた、めったに見られない凶兆。なぜなら、あなたが(人を)とらえるところ、誰もが、ここは人死の場になるぞと、目を剥かずにはすまない問題となるからです。そしてあなたはカシディと呼ばれる。事実、あなたはカシディな方なのです75。そしてあなたこそ、先日ウマジに下痢をさせた憑依霊ドゥルマ人にほかなりません。ウマジは、いったいどこから出てきたのかわからないほどの便を出しました。人間が、それほど多くの便をだしたりすることなどないのです。しかも食事を摂っていないのです。

4476

Chari: そして私がたった一束の薬(ドゥルマ人の草木の根の束)を差し出したところ、あなたドゥルマ人、ウマジは軽快しました。嘔吐も下痢も去ったのです。こうして私はンゴマ1を打ちました。ンゴマは癒やしの術(uganga)(を外に出す5)のンゴマでした。癒やしの術はほかでもありません。ムルングの癒やしの術、もうひとつはあなた(ドゥルマ人)と世界導師ごいっしょの癒やしの術です。皆さま方全員ごいっしょに混じり合って、皆様はひとしくミルング(milungu=ムルング(mulungu)の複数形)なのです。 でも、あなたはほとんど(他の憑依霊の方々を)凌駕してしまうところでした。だって、あなたはウマジにありえないほどの便を出させたのですから。こうして今、もしあなたがウマジに癒やしの術を求めていらっしゃっるのだとしたら、ウマジが癒やしの術とともに輝きますように。癒やしの術が本当に本当に良く輝きますように。癒やしの術が、ムヴモ(muvumo140)の木のごとく唸り轟きますように。 あなたドゥルマ人、カルメンガラ、あなたカシディ。あなたがたの棲み処がサカキなのか、ニョンゴロなのか、ルカカニなのか、ゴブォなのか(訳注: 全て乾燥地帯の地名)、私は存じません。ミドリサンゴの木をなぎ倒しまくり、やって来られる。サボテンを真っ二つに折りまくりながら、やって来られる。やって来てウマジに会いに来られる。ウマジとともに仕事をする。彼女にドゥルマ人の仕事をお与えください。

4477

Chari: 彼女がたった一束の薬(ドゥルマの草木の根の束)を患者に出し、患者が家に帰り、煎じたら、彼女がそれを飲む前に、その匂いだけで治ってしまいますように。なんてこと!憑依霊ドゥルマ人の治療を望む者が、ウマジ・ワ・クンベのところに来ますように。これこそ私たちが望んでいること。ちょうど私自身がそうすれば、そうなるように。ああ、彼女ウマジも同じように、そうすればうまく行きますように。ウマジに子供(施術上の7)をお与えください。ウマジに癒やしの術を始めさせてください。 Hamamoto: これムブィンゴですよね。(訳注: またまた空気を読めてない質問である) Chari: そだよ。

注釈

↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

↩ ↩