チャリ、施術師の経歴を語る(1)

目次

進行中の妖術との戦い(夫婦がこの時点で住んでいた「ジャコウネコの池」地区での 妖術使いとの戦い: 日本語訳省略)

概要: 1989年12月1日の語り

(from diary 1989/12/1(Fri), jumma)

朝9時、Murina&Chari夫婦来る。Chariの病歴などについて聞く。午後Murina宅でkuku1を食べる。

ムリナとチャリの夫婦と知り合って2週間が経った。その間、2回のンゴマ(カヤンバ)2に同席させてもらった。jumma6の日は施術はしてはならない日なので、質問とかあれば、その日に来たらじっくり教えてあげると言われていた。

ムリナは妖術関係の治療を専門とする施術師。憑依霊(主にイスラム系の憑依霊)も持っているが、憑依霊に関しては施術師として「外に出され(kulavya nze7)」ていない。チャリは憑依霊の施術師。この時点で憑依霊ムルング子神(mwanamulungu8)と憑依霊ドゥルマ人(muduruma25)、及び世界導師(mwalimu dunia31)の3つの霊について「外に出され」ている。この3つの霊が外に出される際に、それらと同じ瓢箪を共有する複数の霊も同時に外に出されている。

というわけで、ムリナとチャリの夫婦のところでは、施術の2つの部門について詳しい話が聞ける。とてもありがたかった。もっともこの年度の調査では、まだ調査の焦点は屋敷の秩序の維持をめぐる施術であった。でも二人と知り合ったことがきっかけになり、妖術問題と憑依霊の問題に、調査の焦点が少しずつ移っていくことになった。

この日は、午後二人の家を訪問し、ゆっくりお話しを聞く予定だった。が、朝9時に施術の帰りという二人が私の調査小屋に立ち寄ってくれた。お茶とビスケットを出して、カタナ君も交えての雑談。カタナくんがキリスト教に改宗するきっかけとなった大病で不眠に苦しんだ話を始めたことから、話題がムリナとチャリの夫婦が一緒になった頃の病気の思い出話しに移っていった。許可を得て、あわててテープレコーダーの録音ボタンを押した。

インタビューの日本語訳

各段落冒頭の数字をクリックすると対応するドゥルマ語テキストに飛びます。

きっかけの大病

Chari(C): この癒やしの術(uganga58)は、私は苦難とともに手に入れたのよ。(病気から救われようと)私もキリスト教に入信し、イエスに救われた者にまでなろうとしたほど。だって死がない場所なんてどこにもないものね。でも氏族(fuko)のなかで継承される癒やしの術は、とっても厄介なのよ、あなた。今は、こんなふうに食事をするのを見ると、まだ自分が本当にすっかり治ったのかわからないのよ。 Katana(K): 感謝いたします。 C: トウモロコシの練粥を口にしなくなって、もう随分たっていたの。 Murina(Mu): 6年間も彼女はトウモロコシの練粥と縁がなかった。 Hamamoto(H): 6年間も! Mu: 6年間だよ。トウモロコシの練粥を食べず、眠らなかった。 C: なのに空腹を感じないの。そして眠らない。眠らないのよ。眠りそうに感じると、心臓が毟られるようになるの。

Chari(C): 今、ここにこうしていてもね...私が今いるところ、まず誰かにしがみつかないと。突然つかむのよ、例えばこのカリンボとかね。というのはもし私が今ここで(ムリナ氏の膝の上で)眠るなら、この人は身動きしちゃいけないの。もし身動きすると、この心臓がもげるのよ。 Murina(Mu): その6年間というもの、私たちはふたりとも目を覚ましたまま。 C: だって私は眠らないんだもの。 Mu: そして私は見守りだ。 C: そしてこの人と私はこんなふうにしてるの(ムリナ氏の膝に顔を埋めているさまを仕草で示している) Katana(K): でも寝かせつける人も、時にはうとうとするよね。私もね、(見舞いに来て)どうやら私を寝かせつけようとしている他の人たち、その人たちがね... Mu: 私、私の頭がね...

Chari(C): この人ね、うとうとすると、うとうとするとその頭をね、ここにもってくるのよ。そして手をね、私の心臓のところに置くの。彼と私だけ、兄弟もいないし、お父さんもいないし、お母さんもいない。 Katana(K): ああ、お父さん(ムリナに対する呼びかけ)、あなた方たいへんだったですね。 C: 鍋(nyungu13)を据えてもらうときの(全身に被る)布も、麻袋よ。布をもってないの。 Murina(Mu): 布はボロ布、たった一枚。こいつみたいなボロ布さ。 K: エッガ(身体の前で交差して首の後ろに回して結ぶ布のまとい方)で身体に巻く布ですね。 C: ただの布。ズボンももっていない。(ムリナも)腰巻きの布ももっていない。私が施術師たちのところに出かけるときには、この人はビニールの切れ端を身体に巻いていたのよ。 Mu: 彼女を施術師の所に残して、私は私の家に戻って... C: ボロ布は一枚きり。 Mu: というわけで、私の(寝る際に身体を覆う)布はプラスティクの、ビニールのシートさ。そのなかに身体を突っ込むんだ。それが蒸すって知ってるかい。そう、奥の方に身体を突っ込むんだよ。

Murina(Mu): 夜が明けたら、私は外に出て、私のぼろズボンをとって、履く。 Chari(C): そのズボンは接ぎ当てだらけ、中は見えないとしても、こちら側は外に。 Mu: そして私のカウンダ・シャツときたら、破れたところを私はナイフで細かく切り取った。縫い屋にはもっていかなかった。自分でナイフで切り取った。だからそれにはあちこちに穴が空いていた。 C: 縫い屋に行く(行ってお金を出して繕ってもらう)(金銭的)余裕もなかったのよ。 Mu: というわけで、穴のところにわたしは接ぎ布を当てるんだけど、それれらのいくつかは(完全に縫っていないので)ぶらぶらするまま。そのまま、私は家を出て、仕事に行くんだ。お金は手に入ったよ、あんた、でも(身体に纏う)布を買う余裕はない。お金は握るよ。100シリング手にするまでに、3日働く。非合法な仕事で200シリングだ。ともかく、お金をつかんで、それを施術師に渡した。私は平気だよ。この人が夜中に倒れるとする。私は夜中のうちに家を出て、雇い主のところまで。お金を受け取りにいく。仕事の場にね。そして施術師にそのお金を渡しに来るのさ。

Hamamoto(H): で、当時、あなた方はどちらに住んでいたんですか。 Chari(C): ココトーニ(Kokotoni61)よ。 Murina(Mu): 仕事はラバイ(Raphai62)のムバララニ(Mbararani)でやっていた。 C: 牛乳を炒める仕事よ。 H: その場所は知りません。マゼラス(Mazeras64)の近くですか? Katana(K): ムバララニ、以前聞いたことがあります。ムバララニ。 Mu: 私は牛乳を調理。牛乳を打ってね(練って)、それが練粥のようになるまでね。 H: ところで、お母さん、あなたの病気は何の病気だったんですか? C: 私の病気?お腹の問題よ。 K: お腹、それと心臓が... Mu: 6年間だよ! C: その私の病気はね、そうここよ(胸の辺りを指して)、そのときに、私は癒やしの術を出したのよ。

Murina(Mu): ついに出てくることになるんだよ、癒やしの術が。 Chari(C): でも、今もこのあたりは(胸の辺りを指して)同じような感じ。 Mu: 癒やしの術が出てくることになるんだよ。その年。6年目のその年にね。6年目の終わり近くに。 C: だって、今もね、私が怒りを感じると、もうそれ(心臓)が始まっちゃう。そしてこの脇腹(両肋骨の)が上に上がり続けるの。

憑依霊たちが(現れる)出てくる、ムルングを「外に出す」

Mu: 7年目だった、そこで、この人を外に出す(kale ndalavya hiyu)ことになる。 Hamamoto(H): 7年目に? Mu: そこで、この人は癒やしの術を手に入れることになる。 C: 7年目ね。 Mu: 7年目、そこで、私は癒やしの術のために奮闘しなくちゃならなかった、さて癒やしの術は... H: その年月、病気に捕らえられた後で... C: 6年間ね。

Murina(Mu): そして7年目にね、さて今、憑依霊に現れてもらう。そいつらは癒やしの術を求めているんだ。 Hamamoto(H): どの憑依霊だったのですか? Mu: すべての憑依霊さ。 Chari(C): いや、一人じゃないのよ。憑依霊たちなのよ。 Katana(K): つまり憑依霊たちは大勢だったんですか? C: 大勢よ。今だってね。 K: というのも、つまり普通(憑依霊は)一人から始まって、その後ゆっくりと増えていくのでは? Mu: 全員(一斉に)だよ。そいつらは貸しがあるんだ(叶えられていない要求をもっている)。全員が貸しをもっているんだ。でも、お前はまず一人だけ出してやることになるだろう。それから他の憑依霊たちのために、そいつに(あるいはその霊を外にだすことによって施術師になった彼女に)他の仲間たちのために稼いでもらう。(最初に)二人(外に出して)もよい。 C: だって、私もそんなふうに癒やしの術を手にいれたのよ。私はムルング一人だけ(外に)出されました。そして仕事をしたの。私はムルングを出してもらって、占い(mburuga65)を手に入れたのよ。

占いができなくなり、病気がぶり返し、5年後に憑依霊ドゥルマ人と世界導師を外に出す

そして6ヶ月経つと、私は閉じちゃった(占いができなくなった)。そして病気がぶり返したの。

Murina(Mu): ムルングはもう必要を満たしたんだね。 Chari(C): ムルングはその期間を終えたのよ。そして私は本当に病気といっしょに暮らすことになるのよ。この人は(治療に必要な)4000シリング分の他人の畑を耕したわ。 Mu: ムルングはその期間を終えていたのさ。ムルングは何日間もったっけ? C: 他の憑依霊たちがいるんだってば。そいつらがね、「お前があいつムルングを与えられるなら、そう長くは持たないよ。」って言うのよ。ムルングに仕事を与えてみろ。すると他の者(憑依霊)たちは知ることになる。「ああ、そうかい。そいつ(ムルング)は(仕事を)もらったのかい。それじゃあ、私たちのことは二度と考えてもらえない。こいつが仕事をやっていけるかどうか、楽しみに見ていてやろう66。」というわけで、ムルングの仕事は憑依霊ドゥルマ人(muduruma25)によって封じられることになったの。 Hamamoto(H): なるほど、そいつらはいきり立ったんですね。 C: そうなのよ!あんた、お前を殺しては生き返らせる、そればかり続ける(いわゆる「カシディの病気(ukongo wa kasidi27)やつなんだよ。私に突然、その変な症状が出てきたときには、私は...親族に、「お座りなさい、兄弟よ。お座りなさい、私にお別れを言わせて。」 Mu: こうして7年目の年は終わったのさ。

Chari(C): 本当に死んだ67んだから。「お座りなさい、あなたにお別れを言わせて」そして実際に死ぬ(意識を失う)の。 Murina(Mu): こうして7年目の年を終えた。さらに8年目の年も、9年目の年も、10年目の年も... Katana(K): それね、私もやったことがある。そのお別れを言うってやつ。 Mu: さらに11年目の年も、さらに12年目の年も、そしてその年に彼女は憑依霊ドゥルマ人とあの大蛇のあいつを外に出してもらった。癒やしの術も手に入れた。 Hamamoto(H): 大蛇の憑依霊とは誰のことですか? C: 世界導師(mwalimu dunia31)よ。 Mu: そして彼ら(その二人の憑依霊)に癒やしの術を与えた。ああ、それで小康みたいなものを得たんだ。 K: つまり、そこで癒やしの術をあなたが与えたのは、ムルングと憑依霊ドゥルマ人と世界導師ですね。 Mu: ムルングとドゥルマ人と世界導師。3人だね。 C: で今、私は与えたいのよ、あいつ... Mu: 今度はシェラ(shera68)の癒やしの術を外に出したいんだ。

チャリのこれからの施術師としての予定を語る

Chari(C): これからあなたが行く予定のンゴマだけど... Murina(Mu): シェラと憑依霊ディゴ人(mudigo78)の癒やしの術。 Hamamoto(H): そいつらシェラとディゴ人も、同じように癒やしの術を欲しがっているのですか。 Mu: そいつらも欲しがっている。それが終わったら、私は癒やしの術に... C: ライカ(laika82)もよ。あなたも行く予定のそのカヤンバは、ディゴ人とイキリク(ichiliku73)とライカが外に出されるカヤンバなのよ。 Katana(K): つまり、あなたが行かれるというカヤンバはあなたのためのカヤンバなんですか? C: 「重荷下ろし(kuphula mizigo71」のカヤンバよ、私自身の。 K: 私はあなた方は病人を治療しに行かれるのだと思ってましたよ。 C: 私自身のカヤンバなのよ。 H: というわけで、重荷下ろしのカヤンバなんですね。 C: 重荷下ろしのカヤンバよ、そして私は「外に出してもらう(nilaviwe nze7)」のよ。 H: あなたは外に出される。ライカを外に出されるのですか?

Chari(C): そうよ。私は外に出してもらうの。ライカとディゴ人とイキリクよ。とっても大掛かりなンゴマよ、それは、あなた。 Murina(Mu): さてさて、私は何人の憑依霊に癒やしの仕事を与えただろうか。ムルング、ドゥルマ人、世界導師、そしてドゥルマ人とシェラとディゴ人とライカ。7人だよ。 Katana(K): そうして、あなたは蝿追いハタキ(mwingo100)を握ることになるのですね。 Mu: 癒やしの術に戻るのさ。彼女は(癒やしの仕事で)お金をためて、憑依霊ペンバ人のために(ペンバ人にも癒やしの仕事を与えるために)、お金をためるのさ。 K: だって、お母さんは今は「嗅ぎ出し(kuzuza69)」はしてないですからね。今は嗅ぎ出しをしない。でもライカを外に出してもらえば、いよいよ嗅ぎ出すことになりますね。 C: さあ、いっしょに皆さん私を外に出しに行きましょうよ。 Mu: そうしたら、今度は(憑依霊)ペンバ人たちに(癒やしの仕事を)与えることにしよう。 Hamamoto(H): イスラム系の憑依霊ですね? Mu: イスラム系のだ。さて彼らにンゴマを打ってやり、彼らに鍋を与えて、湯気を浴びてもらおう。そのためには、彼らを招くことができる施術師を手に入れないとね。

Murina(Mu): さて、彼らにコーランの本と、磁器製のカップと、家を与えねば。イスラム系の憑依霊たちには、あまりコストはかからない。イスラム系の霊のコストは、お金さ。それもたくさん。 Hamamoto(H): でもコストはかからない? Mu: でも、その癒やしの術は断片なのさ(大掛かりじゃない)。だって、本と草木、(ムウェレ(muwele101を)海岸に連れていき、海で清め、草木を示す。 Katana(K): 施術師を立ち去らせよ。 Mu: 施術師は(ムウェレと)いっしょに、ここを立ち去れ。そして海岸に行って再び乳香で燻してやれ。そしてそこで(ムウェレが)憑依状態になり、そこで草木を示してやってください。 H: 海岸で? Mu: 海岸で。さて帰りなさい。まだ終わってないとでも(もちろん終わっている)?香木で彼女を燻すのに失敗するとか(いや、そんなことはありえない)?彼女に草木を示しに行けばいいだけ。これは云々の憑依霊の草木です、これは云々の憑依霊の草木です。これはしかじかの憑依霊の草木です、ってね。彼らは赤い雄鶏と白い雄鶏をもっている。海岸でそれらを屠り、ごちそう(karamu105)を献上しおえる。

Hamamoto(H): すべては海岸で執り行われるんですね。 Murina(Mu): 海岸でだよ。そいつ(憑依霊)にごちそうを見せてやれ。あちら(海岸)で、そいつに資格を認めたわけだ106。さあ、海岸部を出て、今やこちらに戻って来る。そいつをきちんと置いてやる常駐場所(チュコ107)にするための場所を見つけてやる。さあ、あれらの草木をもってきて、そいつのチュコに置いてやりに行く。チュコはすでに調え終わっているだろう。良好な場所で、きちんと計画された場所。そこがお前の薬を置いておく場所だ。そこが(癒やしの)仕事をする場所だ。さて家で、そいつにンゴマを打ってやらねばね。 Katana(K): そいつのンゴマは、イスラム風のンゴマですか、カヤンバじゃなくて。 Mu: イスラム風のだよ。タンバリン(matwari)だよ。 K: あのティンディ、ティンディ(タンバリンの音)っていうやつ?イスラムの憑依霊についても仕事(やらねばならないこと)がいっぱいあるんですね。。

Murina(Mu): 当然だよ。それも困難そのものの仕事だよ。さて家は私が頑張ったあの家だ。家の問題は完了したとわかるまで、完成させねばね。 Katana(K): 本当です。だって憑依霊の中にはスワヒリ風の家を好み、草の家を嫌う者たちもいますからね。 Mu: さらに(壁を)漆喰108で塗り塗りし(虚実入り交じって騙さ)ないと。内部(の床)にはセメントを打つ。憑依霊たちのための小さい家にね。さあ、すっかり完成だ。 K: なんと、憑依霊は手がかかる。 Mu: でも、こんなのは私にはたいした苦労じゃない。だって、私自身が頭の中で思案して、ああ、これならできると。でもそのためには相棒を手に入れないと。なぜなら、まずその相棒が私に過ちを犯すか見届けないと、いずれにせよ、よく見ないとね。まあ知ることになるだろう。そうなるとさあ、私は「祈願の施術(uganga wa kuvoyera109)」を探さねば。ああ、でも私はその施術をどこで出してもらえるかわからない。そう、この施術こそ、今出してもらいたいものだね。 Hamamoto(H): 何の施術ですって?

Murina(Mu): 「祈願の」だよ。ンゴマをほんの数時間打って、もし妖術使いがいて、誰かわかれば、捕まえる、あるいは人々を苦しめているモノが(妖術使いによって据えられている)となれば、それをその場で引き抜く。 Katana(K): ところでその施術は、このお母さんのために(彼女が身につける施術として)探されているんですか、それともあなた自身のために? Mu: この人にさ。私の施術は、まだだよ。 Chari(C): 私の出身地のギリアマの施術なのよ。私はギリアマ人110なのよ。 K: なんと。なんとあなたは私たちの民族なんですね。私の民族なんですね。 C: ピーニ(pini113)の施術よ。 Mu: キヴガ(chivuga115)を握らせてもらわないと。 Hamamoto(H): キヴレ(chivure116)? Mu: キヴガ。 H: それは何ですか?

Murina(Mu): まあ、キヴレみたいなものだよ。ヤマアラシの針が差してある。 Katana(K): ムヴレ(muvure116)のようなもの。ムヴレは知ってるよね。後で見せてあげよう。 Chari(C): ラッパ(palapanda)もね。こうしたものを何度も夢に見てばかり。(キヴガは)誰にくり抜いて作ってもらったらよいのやら。 Mu: さてさて、ンゴマを打ってもらって、癒やしの術をおなじように与えられる。そうしたら、この奮闘を始めてこのかた、(極めるべき)癒やしの術も残り少なくなることだろう。後はそこまで来たら、私はもう一度出発点に戻って、今や、ムルングのために調えてあげよう。ムルングにすべてを治めさせよう。ムルングを正しくきちんと置いてあげよう。ムロイ(muroi119)の施術だ。そうなると彼女(チャリ)は、施術では人の上に立てる者になる。施術上の祖として確立する。つまり彼女は先生になるだろう。下からこうして始めて、人を凌駕して、最後にこの位置に達する。そこまで来るのは容易いことではないよ、あんた。 K: そのような段階に到達することは容易いことじゃない。そうした人は... Mu: たくさんのお金が入ってこなければね。もしお金さえ入ってくるなら、容易いよ。

Murina(Mu): でももし、お金が固い糞便のようだったら、お前さん、お前はとっても長い年月、いきむことになりうる。(浜本注:わかるようでわからない喩えである) Katana(K): 道は閉ざされ、閉ざされするから。 Mu: というのもその癒やしの術は、2000シリングの癒やしの術じゃないからだよ。 K: とてもたくさんのお金だ。 Mu: 2000シリングとか勘定するんじゃない。そこは7000シリングとか6000シリングとか勘定しとかないと。なぜなら彼女は3つのカヤ(kaya tahu120)の癒やしの術をもつんだ。彼女は手に3つのカヤの癒しの術を修了することになるだろう。 K: 例えばこんな具合ですね。子供が大学(yunivasiti)に行った。その子は完遂した。つまり彼女は施術師のその段階に達したということですよね。 Mu: というわけで、このロケーション、ここら辺から始めてマリアカーニ(Mariakani121)にいたる地域の施術師たちのなかで、先頭にたっているといえる施術師は、たった一人の女性なんだよ。

Katana(K): 先頭に立っている人? Murina(Mu): この段階に到達した人。 K: 完遂した人? Mu: 彼女は、すでに到達したんだ。 Hamamoto(H): その人はどこに住んでいるんですか。その女性は? Chari(C): マリアカーニよ。その人こそ、私を外に出してくれた人なの。 Mu: その人がこの人を外に出してくれた人。そこ(到達点)にまさしく到達していたよ。 K: マリアカーニの町そのものに住んでいるんですか、それともココトーニですか? Mu: マリアカーニそのものだよ。そもそも、あんたがそこに行けば、ああこの女性が施術師だ、彼女がって、すぐわかるよ。 H: ギリアマの女性ですか、それともドゥルマの女性ですか。 Mu: ドゥルマ人そのものだよ。その名もウキ・ワ・ンゴメ(別名フピ)。生粋のムァニョータ(クラン)だよ。

Katana(K): マリアカーニのどの辺りですか? Chari(C): ムライーレだよ。 K: あのマリアカーニの商店が並んでいるあたり? Murina(Mu): あのマジェンゴあたり。商店はない。こちらにはトタン板の工場。そこだよ、そのちょっと先だよ。 C: そこを過ぎたら、商店地区に入る。 (以下書き起こし省略。詳しく場所の説明が続く) C: 彼女は、ソマリ人やバラワ人が住んでいる区域に、住んでいる。 Mu: 彼女は、本物の施術師だよ。彼女はね、そこに到達していた。ああ、到達していたんだ。 Hamamoto(H): さて彼女がこのお母さん(チャリのこと)を外に出した(walavya konze7)んですね。 Mu: そうとも!だから彼女こそ、私がただ信を置いている人なんだ。 C: (彼女に治療してもらわなければ)私は娘タブ(Tabu122)を失っていたことだろうね123。

施術上の母フピとの葛藤

Chari(C): タブは失っていただろうね。でも、私を外に出した後で、彼女は私に不正を働いたのよ(私を嫉妬したのよ)。私の憑依霊たちがそれはそれは本当に仕事をするもんだから。なぜなら彼女は私を覆ってしま(kunifinikira124)おうとして、失敗したのよ。 Murina(Mu): 彼女は子供(施術上の)に追い抜かれたくないんだよ。 Katana(K): 子供に追い越される、つまり、子供(施術上の)が彼女が持っているのと同じような知識をもつようになるのが嫌なのかな? Mu: そう、嫌なんだよ。 C: さて、私は言いに来たのよ。....(1) Mu: 今や、この人が彼女よりも前にいるようになった。 K: この人の憑依霊が(彼女よりも)より多くの仕事をするようになった? Mu: ずっと多くのね。 C: (1)の続き:「私たちは出発します。私たちはこの人とラバイに行き、そこでココヤシの実を手に入れます。なぜなら私たちはトウモロコシをもって来たいからです。ココヤシをもって、タイタまで運び、そこで(交換に)トウモロコシを手に入れるのです。」私たちはあちらラバイに行ったわ。そちらで寝に。私たちは寝たわ。

Chari(C): 私の荷物は、彼女(チャリの施術上の母ウキ・ワ・ンゴメ)の家に当然置いていくわよね。私のビーズ飾り(matungo125)も、私の(いくつかある)施術の編み袋(mikoba81)もね。夜になったわ。私は叩かれたの。私の憑依霊たちに叩かれたのよ。 Hamamoto(H): あなたは彼女(ウキ・ワ・ンゴメ)の家で寝ていたのですか。 C: あちら、ラバイでよ。 H: おお、あなたはラバイで寝ていた。 C: でも私の編み袋は、まだ彼女の家にあったの。さあ、私はここを(頬を指して)平手打ちされたわ。私はこう言ったほど。ねえ、この寝るように言われたこの小屋だけど、魔物(マジネ majine42)でもいるんじゃないの。私は二度と眠れなかったわ。なんと。朝になって私はこの人に言ったの。「家に帰りましょう。ココヤシは手に入れましょう。でもここでは寝ないことにしましょう。あちら(マリアカーニ)の家で何か間違いがあったの。」私は家に着いたわ。彼女が私のビーズ飾りを盗んでたのよ。 H: 施術の編み袋の中の? C: 私の編み袋の中のよ。

Chari(C): 彼女は私に専用の部屋を一つくれてたの。でも私のビーズ飾りが一つないのよ。私はすぐに彼女に尋ねたわ。最初は、彼女は私の白い大きな布をなくしたんだった。 Katana(K): 憑依霊の布(nguo127)ですか。 C: 憑依霊のよ。 Hamamoto(H): どの憑依霊ですか? C: 世界導師の布よ。ところで、私が彼女に尋ねたことだけど、私は「お母さん、私のビーズ飾りがないんだけど。」彼女は言った。「ビーズ飾りはあなた自身が置いたんでしょ。」私は彼女に言った。「私のビーズ飾りはこの中にないのよ。」私は彼女を叩きたいみたいな気持ちになったわ。私は探しました。疲れてしまうくらい。それから私たち(いくつかある)編み袋(mikoba)をもってきたの。袋の中を探したわ。すると彼女は言った。「あなたの子供たち(瓢箪子供)を(袋に)戻しなさいな。その中にはないから。」なんと、彼女はビーズ飾りをすでに取り去っていたのよ。それをぐるぐる巻きにして、それをブッシュに置いて来たのよ。モンバサ街道を近くに臨む辺りにね。瓢箪子供を(袋に)戻してしまわないうちに、外で私を呼んでいる声が聞こえたの。

Chari(C): 「チャリにこっちに来るように言ってちょうだい」と言ってるの。チャリにこっちに来るように言って、と言っている所に行くと、シャリフという名前のギリアマの少年がいる。お母さんに呼ばれたと。私は「ああ、その子はなんで私を呼んでいるんだろう」。そこに着くと、その子が言うことには「これはビーズ飾りではないですか。なんでしょうか?」私は言ったわ。「誰がそれをここにもってきたのかしら?一昨日ラバイを出て以来、私はここに薬液(用の草木)を採りに来ていないわ。(このビーズ飾りは)誰がここにもってきたのかしら」 Katana(K): 「もしかしたら、私が落としたのかも?」 C: ああ、(勝手に)落っこちたとしましょう。もしただ落ちたのだとしても、ふつうそれは草の上に落ちるんじゃない?それはぐるぐる巻きになっていて、結び目すらあった。おまけにそれは奥の方に隠し入れられていたのよ。私自身がそんなふうに置いたとでも?「私はそのビーズ飾りはもういりません。皆さん方、どうぞ身におまといくださいな。それ(癒やしの術)はやられちゃった。」私は問題を追及するのは止めました。やがて(大雨季になって)たくさんの雨が降り出します。私は(マリアカーニを)出発して、ここキナンゴ(ロケーション)に来ました。

Chari(C): そこ「ヒツジの場所」村に来たのよ。当地にはこの人(ムリナ氏)の妹が住んでて、私は彼女に憑依霊ドゥルマ人の「鍋(nyungu13)」を据えに来たの。最初の日は、そこで寝ました。二日目、三日目、四日目、家に帰れません。だって占い(mburuga65)を求める人々の列よ。どうしようもない。ここで。夜になると、私は(夢の中で)語りかけられました。「お前は何ごとか知っているか、お前?」「はい?」「私は人(マリアカーニの施術上の母ウキ・ワ・ンゴメ)がこんなふうにしているのを見たぞ。」彼女は私の憑依霊ドゥルマ人の子供(瓢箪子供)の中身をぶちまけているの。彼女はこんなふうに中身をぶちまけているの。夜が明けました。ガンディーニ(方面)のバスはありません。私はこの人に....(以下、チャリがマリアカーニに大急ぎで戻った経緯は未録音) [End of the tape]

Chari(C): あんた、私が世界導師の私の子供(瓢箪子供)をチェックしたところ、蛆でいっぱいなのよ。私はその場で話を聞くことになりました。(チャリは言う)「お母さん。」(ウキ・ワ・ンゴメは応える)「はい?」 Katana(K): (瓢箪子供の中は)蛆が? C: 蛆だらけよ。「お母さん。」「はい?」「こっちに来て。」私は調べに来たんだと言ったの。私は言いました。「ほら、ご覧なさい。」彼女はびっくりした。癒やしの術は腐ってしまった、この癒やしの術は。私は彼女に言ったの。「癒やしの術は、あなたの屋敷で腐ったのよ。だって私はまだ引っ越しする前なんですもの。まだここにいるのよ。」さて、こうして、私たちは完全に怒りをぶつけあいました。ついには私は、施術の編み袋をみな、そこに放置したまま、立ち去ることに。それと私の椅子も。今でも、それらの物はそこ(マリアカーニの施術上の母の屋敷)にあるわよ。私は、この私の頭だけをもって、そこを立ち去ったの。だって、私の癒やしの術は、この私の頭の中にあるんだもの。 K: 編み袋の中にじゃなくてね。 C: 編み袋の中にじゃなくて。 K: 今もなお、あなたがおっしゃるとおりに? C: 今もなお、私が言うようにね。編み袋は未だにあっちにあるのよ。それと私の椅子も。

Katana(K): ああ、あなた本当に頭に来られたんですね。 Chari(C): そこで、立ち去ったのよ。で、あちら(「ジャコウネコの池」の大きな坂を下ったあたりに当時のムリナたちの家があった)に家を建てたの。でも今でも、たとえ今日みたいな日に行ったとしても、彼女に私の品々がほしいと言うだけ。 K: 彼女はあなたに与える。 C: 自分で取っていくだけよ。 K: それらが壊されていたら? C: たとえ今だって、行ってもらってくるだけ。その私の椅子にしたって、行って取ってくるだけ。なんの心配もないわ。彼女は私自身を台無しにしたかったのね。私が占い(mburuga)を打って、人が相談事をもってやってきても、私には何も見えないように、ってね。でも結局、彼女は負けたのよ。 K: どんなふうに負け... Murina(Mu): 彼女自身が災難にあったんだよ、あんた。彼女は2週間泣いていた。 C: まずはじめに、自分の癒やしの術を彼女は殺しちゃったのよ。 Mu: 彼女の癒やしの術がフィー128っと死んじゃったんだよ。

Chari(C): 一方私の方はじゃんじゃん(癒やしの術の)仕事をしたわ。彼女の方は(仕事の能力を失って)ただ泣いてばかり。ときには私が慰め役よ。 Katana(K): だって、なんと、もしお前が罪を犯したら、なんと、まあ...。お前が仲間に罪を犯したら、なんと自分自身の(癒やしの術)を台無しにしてしまうんだね。 Murina(Mu): ジャバレ(jabale129)と呼ばれるこの憑依霊(nyama130)を怒らせてはならない。そいつはすごく獰猛なやつなんだ。だって、そいつこそすべての憑依霊たちに知恵(elimu135)を授けた者なんだから。そいつに戯れにちょっかいを出そうものなら、お前の仕事はすべて封じられてしまうんだよ。 C: そう、彼女は癒やしの術を閉じられてしまったの、後は泣き続けるだけよ。 Mu: 彼女、泣いてたね。 C: 私、占いを打ったわ、あなた、そしたらやって来たのは... K: ところで、例のビーズ飾りはもってこなかったのですか? C: あのビーズ飾りはもって来てないわ、未だに。 Mu: まだ彼女がもっているよ。

Chari(C): 彼女はそれをもってきて、それを置いたわ。私が最後に見たときには、それは彼女のテーブルの上にあった。でも私は拒んだの。私は彼女に言ったの。ご自身でお持ちなさいって。 Katana(K): でももしあなたがそれを持ってきていたら。 C: 私の癒やしの術が死んでしまったでしょうね。 Hamamoto(H): 彼女が?137 C: 癒やしの術が、よ、あなた。 K: なんと大正解でしたね。 C: 頭よ、この頭がね....(チャリは憑依霊が彼女の頭の中に指示を伝えてきてくれたおかげだと示唆している) K: すると、彼女に残されたのは、ただ泣くだけ? Mu: 泣いていた。彼女は泣いていたよ、ほんとうに。 C: そして痩せた。ところでね、彼女がそんなふうに泣いている一方、、私は占い(mburuga)も大盛況(癒やしの術は順調)。 K: だから、あなたには何の不安もない? C: ぜんぜん、不安はないわ。

Murina(Mu): 家(マリアカーニの)からは追い出された。追い出されたよ。 Katana(K): 彼女の家から? Mu: そう。 Chari(C): 屋敷から追い出されたのよ。本当のところ、私たちにはどこにも屋敷はなかったの。さて、彼女は私たちに癒やしの術を与えてくれた。そして部屋も与えてくれたの。彼女は言ったのよ。「ここにお住まいなさいな」って。その通りに私たちはそこに住みました。猶予を得たのよ。何のための猶予?私たちが次の落ち着き先を探す猶予よ。私たちが落ち着き先をまだ手に入れる前に、彼女は腹をたてちゃったの。 Mu: 今や、この人には彼女を問い詰めるポイントがある。「これらの(癒やしの術のための)品々は、あなたがきちんと保管してくれることになってたね。今日(現在)、あなたは私のためにそうしてくれてなかったってことだ。私がそれらをもっていって、自分で保管するまでもない。(住む場所が決まったら)そのときに(チャリの癒やしの術を)仕上げようとね。だから(それまで)あなたが保管してくれると。」 C: 「あなたがたが行くべき場所を見つけに、お行きなさいな」、と私に言った後にね。

Katana(K): 彼女自身がそう言ったのですか? Chari(C): そうよ。「編み袋(mukoba)一つだけもって去りなさい。瓢箪をもって去りなさい。でも他の編み袋(mikoba)はここにおいておきなさい。あなた方が小屋を立てる場所を見つけて、それが済むまで。これらの編み袋は動かしません(kaying'olwa138)。私自身が、あなた方のためにそれを動かす日まで。そのあとで、私はあなた方が家を建てた所に行って、あなた方のためにンゴマを打ちましょう。」その日、私は私の瓢箪子供たちといっしょに出発したわ。他の編み袋はそこに置き去りに、椅子もそこに残してきたわ。そして私は(今の)私の屋敷に落ち着いたのよ。そして(マリアカーニの施術上の母の家に)行くことに。その(マリアカーニの)家に着くと、彼女のその家の床には、セメントが打ってありました。じゃあ、私の編み袋は誰が動かしたの?あなた、それは動かしませんって言ってたでしょ。私たちが来て一緒に動かすまでは。私がこう問い詰めたら、あなた彼女がそれに答えたと思う? K: ああ、絶対答えられないよ。とても難しい問いだよ。ああ、あなたの(施術上の)お母さんは大きな罪を犯しましたね。 C: ああ、でも癒やしの術はね、あなた、知識(ilimu136)を示さなくっちゃ。

Murina(Mu): ああ、彼女は誰をだめにしようとした(相手が手強いとわからなかったのか)? Chari(C): 知識を示さなくっちゃね、あなた。私は癒やしの術が欲しいと言い、外に出してもらう、そしてブー(buu139)。でも、癒やしの術を出してもらったら、知識を示さないとね。だって、私は昔は知識がなかったもの。 Katana(K): ああ、最初は仕事がいっぱいだったろう、でもすぐに仕事は全然できなくなる。 C: そう、ここキナンゴですらね、私がここに来て以来、そう、もし私に知識がなければ、癒やしの術もとくの昔に殺されていたでしょうね。 K: このキナンゴでもそうなんですか。 C: ここキナンゴもね。 K: 彼ら施術師たちは同じようなもの? C: 彼ら施術師たちと妖術使いたちよ。 K: 妖術使いたちも同じなんですね。 C: でも感謝するわ。 K: だって、自分の仲間がうまくいくのが嫌いな人々もいるからね。

(DB 977)-(DB 982) 日本語訳省略 「ジャコウネコの池」住人たちとの妖術関連の争いが語られているため要約のみを記す 977

ムリナたちは近隣の妖術使いたちから、さまざまな干渉を受け、一時は転居を考えた。しかし思い直し、妖術使いたちに対処した結果、妖術使いは打ち負かされ、イスラム系の憑依霊のために建築中だった小屋も完成間近である。 978 妖術使いの攻撃は無駄に終わった。彼らの攻撃の一つは、ムリナたちの古着の切れ端を遠方のムズカ(muzuka41)に置き、ムズカにムリナたちの不幸を祈願するという「汚れを取っていく(kuwala nongo)」という妖術だった。ムリナはそれを占い(mburuga)によって知った。 979 占いによると、ムリナたちの「汚れ」が運ばれた先は「コンゴのムズカ」(muzuka wa kongo141)であった。占いが明らかにしていたように、妖術使いたちがしかじかの日に旅に出て3日間不在だったのを、ムリナたちはたしかに目撃していた。

コンゴのムズカに実際に行って、「汚れ」を取り戻すこともできるが、ムリナは結局行かないことを選んだ。 981-982 ムリナによるとムズカは互いにつながっているので、近所のムズカに行って祈願すれば奪われた力(nguvu)を取り戻すことができる。実はチャリも、夢で(憑依霊によって)妖術使いたちがどこへ行って、どんな祈願をしたのかも教えてもらっている(見せてもらっている)。ムリナは近所のムズカで彼の薬をつまみながら燃やした。他人がみたら気狂いに見えただろう。

親族間での癒やしの術の継承

Chari(C): 私ね、もし私の一族のなかに癒やしの術がなかったとしたらね、仮に「お前は癒やしの術を必要とされている」と言われても、一族の中に施術師であるような人物を認められないとしたら、ああ。私はキリスト教徒になってたかもしれないわ。でもね、ヤシ酒を熟成させすぎても142。 Katana(K): 結局自分で飲むことになる。 C: 結局お前が飲むことになる。だって私たちどちらも、家(一族)に施術師がいるって考えてみたら。 K: 一族(fuko)の癒やしの術? C: 一族の癒やしの術よ。 Murina(Mu): というのも彼女のことを考えると... C: いろいろ喧嘩もしたしね。仕事の場(賃仕事)でも、諍い。この人は賃仕事の職場にいたの。私はこの人に言ったの。立ち去りますって。病院に行って、ちゃんと診察してもらいたいの。お金を(施術で)使い切るのには、もううんざりって。喧嘩になったわ。心は、イエスのところに行きましょうと(キリスト教に改宗しようと)。心は、病院に行きましょうと。イエスに入ることを考えたわ。でも一族の誰それさんは施術師だ。一族の誰それさんも施術師だ。一族の誰それさんも施術師だ。

Chari(C): そして施術の編み袋(ムコバ(mukoba81))は、同じ一つの袋よ、私たち全員の祖父のね。こんなふうに、私は椰子酒を熟成させすぎてさ、結局、椰子酒ストロー(muridza143)なしに、自分で飲む羽目になったの。ストローではもう飲めなくなってるので、一気にゴクリと飲み干す。さて、心はそんなふうに言うの。でもね、私は自分はけっして治らないとわかっていたの。

(この日の会話はここで、全く別のトピックに移ってしまう。以下、省略)

ちょっとした説明

知り合ってまだ2週間では、ムリナとチャリ夫婦についてまだほとんど何も知らないと同然だった。この後もいろいろな質問に対して熱心に雄弁にお話しを聞けて、出会いの幸運を実感した一日となった。が、この日の話の後でも、私は二人についてまだまだ勘違いしていたところがあった。ココトーニでの極度の貧困の中での闘病、現在の日本であればかなりありふれた(程度の違いはあるが)境遇だが、ドゥルマでは、考えてみるとこのようにすべての親族から切り離された孤立した貧困というのは、よほどの特殊事情でない限りはちょっと考えられない。自分の膝に顔を埋めて、眠れないというチャリを見守るムリナの情景は、二人が強い愛情の絆で結ばれていたことを物語っている。実は彼らが、今で言うところの不倫の末の駆け落ちだったことがわかるのは、後のこと。別に二人がそれを隠していた訳ではないが。チャリの二人の娘、タブとムチェンザラについても、私は当然、ムリナとチャリの間にできた子供だと思い込んでいた。

しかし、こうした下世話なことよりも、二人の話がもっぱら施術(uganga 癒やしの術)に集中していること。

チャリの「重病」については、その具体的な病名とかは推し量ることは、医学の知識の乏しい私には難しい。単に食欲がないではなく、主食のワリ(wari トウモロコシ粉で作る練粥)が6年間も食べられなかったという。それと不眠。6年間眠らなかったというのは、さすがに誇張だろうが、それをムリナがときにうとうとしつつも眠らずに見守っていたというのも泣ける。「心臓が毟られる、ちぎり取られる(ku-fatsulwa)」は、あるいはそのstativeである「もげる」(ku-futsuka、これはバナナがその房からもげた、といった場合にも用いられる表現)も、ドゥルマではよく聞く表現なのだが、ピンとこない。脇腹(あるいは肋骨)が「上に上がる(kupanda dzulu)」も同様に、よくわからない。呼吸困難、息苦しいといった感じだろうか。

ムリナの少ない労賃は、すべて施術師への支払いに消えていたようだ。チャリは、一時は病院での治療を受け、キリスト教に改宗することすら考えていた様子だ。ここで語られている病気に苦しんでいた時期(おそらく1970年代末から1980年代なかば)は、ケニアにおける国立の病院や診療所は原則無料であったことを考えると、病院での治療に夫婦喧嘩をしなければならないほどの高いハードルがあったというのは奇妙かもしれない。話の流れからは、治療費支払いの困難から病院という選択肢をチャリが選ぼうとしたことがわかる。しかし、ムリナとチャリの双方の認識として、チャリの病気は本来病院では治療不可能な、憑依霊や妖術によるものだったと思われる。こうした病気には、施術師以外に対処できる者はいない。当時はまだまだドゥルマでは極めて少数者であったキリスト教への入信が選択肢として浮上するのはこの文脈においてである。少数のキリスト教信者が熱心に説いているように、イエス(Jeso)には、もしかしたら憑依霊や、妖術使いを凌駕する力があるのかもしれない。この当時においては、一か八かの勝率の低い賭けに出なければならないほど、二人は追い詰められていたのだとも言える。

しかし、結局はチャリは、この選択肢をとらなかった。これがこの体験談の最後に語られる一族のなかに引き継がれている「癒やしの術(ungaga)」という考えである。チャリの母方の祖父デレは、チャリによると高名な施術師であった。そしてデレの子供たち、そして孫たちのなかにもデレの施術(ムコバ(mukoba)、施術の編み袋)を継承したとされる施術師がたくさんいる。チャリの目にはは自分の病気が、彼らデレの子孫たちと同様、デレのムコバを引き継ぐようにチャリが求められている印であると写っていたのである。彼女のこの確信は、後に聞かされた、幼女時代からはじまったチャリの不思議経験の語りとも結びついている。

このキリスト教への改宗への迷いを除いては、チャリの人生はもっぱら、彼女に憑いているたくさんの厄介な憑依霊たち(そのある者たちはまだ正体すら明かしていない)との、多難な共生の人生だと言える。そしてこの最初の過去語りで語られているエピソードこそ、彼女の憑依霊たちとの共生の最大の分岐点となったエピソードである。彼女のこの病気の中で、憑依霊たちがいっせいに現れてくる(ku-laira144)。そしてその筆頭者であるムルング(mulungu)あるいはムルング子神(mwana mulungu)を「外に出し(kulavya konze)」それに癒やしの仕事を与える。この同じ「外に出す」施術は、憑依霊を「外に出す」ものであると同時に、患者であるチャリ本人を「外に出す」施術としても語られる。施術師としてのチャリのキャリアが始まる。

しかしそれは長続きしない。同時に現れた他の憑依霊たちのある者は、ムルングに仕事が与えられ、自分が無視されたことに怒り、自分も「外に出し」てもらうことを求めて、ムルングの仕事を封じてしまう。こうしてチャリは再び長い病気に苦しむことになる。そしてムルングに続いて、チャリの主霊とも言える憑依霊ドゥルマ人と世界導師が外に出されることになる。

しかしドゥルマ人と世界導師を外に出してくれた、チャリにとっての偉大な施術上の母であるウキ・ワ・ンゴメとチャリは仲違いし、それまで住まわせてもらっていた「母」の屋敷をほとんど追い出されるような形で出る。そしてチャリの母方のつながりを辿って、「ジャコウネコの池」の村に家を構える。それが1987年のことである。

実は、その年1987年7月14日に、私はチャリと一回だけ会っている。当時私は家族とともにキナンゴの町に住んでいた。私のキナンゴの家は、それまでの年の調査で知り合った広汎なつながりの人々が、町に用事でやって来る度に訪れてくれる一種のたまり場のようになっていた。その度に私のパートナーが接待で大忙し。本当に申し訳なかった。その年の中心テーマは、ドゥルマの屋敷の秩序を巡る「冷やしの施術」「死の施術」だったが、ありとあらゆる噂話や、トピックにふれることになった。

そうした我が家の常連の一人が私のよい話し相手の一人、「すっぱい村」のカリンボ老人で、キナンゴに来る都度、私の家に寄ってお茶や私のパートナーの作る料理を楽しみながら、面白い話をいっぱい聞かせてくれていた。ある日の昼前、キナンゴのサブ・チーフとの相談を終えた彼が、いつものように立ち寄り、パートナーが体調を崩して部屋にこもっていたのを知って、おおいに心配しだした。あんなにいつも元気な彼女がこの時間になっても起きてこないのは絶対おかしいというのである。私に占い(mburuga)を打ちに行こうとしきりと勧めてくる。なんでも最近やって来た施術師の占いがめちゃくちゃよく当たる。毎日占い客の列ができている。近くだからぜひ行こうと。私にとっては占い(mburuga)初体験でさっそく二人してでかけることにした。その占い師がチャリだった。

私が「白人」であることで、ちょっとためらう風だったチャリに、カリンボさんは次のように説得した。通常占いを打つ相談者は、自分たちについては何も明かさず黙って座り、占いの施術師自身にすべて語らせるのだが、「白人」絡みではやりにくいだろうと配慮したのかもしれない。

「この施術を必要としている人は、私はあなたを困らせたくはないのです、この施術を必要としている人は、この人、私の同名仲間(somo145カリンボです。私たちは云々の問題があって遣わされました。私たちは、云々と話されてきています。というのは、もし私たちが(いつものムブルガのように)あなた自身が、誰が相談者であるかを選びなさいといったとしたら、あなたはこの人がそうだと知る前に煩わされることになるでしょう。各人が、誰もその身体のなかに彼の問題を抱えています。私たちは小さい子供ではありません。さっそく始めましょう。」

チャリは大した問題じゃないよ、と言いながら瓢箪のマラカスを振り始めた。

結果は、ワタシ的には、それほど印象深いものではなかった(DB 259-272)。だって、パートナーの病気が憑依霊アラブ人のせいだ、アラブ人の白い布とムルングの黒い布を買えばよいと言われても、おおっ!とはなれないもの。しかもパートナーの不調は簡単に済ませて、私のことをいろいろ言い始めるのだ。「お金を稼いでも、全然たまらない。気がついたら無くなっている。」いや、当たってますけど。1986年8月から1987年8月までの調査は、大学を無休休職させてもらって自費でやってたんだもの。すっからかんですよ。私に対して下された診断は、私が妖術フュラモヨ(fyulamoyo146)をかけられたのだというもの。妖術によって、心が曲げられて正常な思考ができなくなる、生活も無計画で、職場でも問題だらけになってしまう。たしかに。しかし、皮膚に使いまわしのカミソリで何箇所も切り傷を入れて、それに黒い炭の粉みたいな薬を刷り込む施術は、勘弁してください。エイズ流行ってます。 (その翌週、パートナーは発熱しマラリアであることが判明、二人の子供も次々にマラリアに倒れ、私一人無事で、針のむしろの日々。やっぱり憑依霊アラブ人のせいじゃなかった。)

さて、それからの2年間にムリナとチャリの生活にどのような変化があったのだろうか。2週間前の、よくわからない「月のカヤンバ」での憑依霊たちのやりとりを理解するためには、まだまだ知らねばならないことが多そうである。

注釈

↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩ ↩

↩ ↩ ↩

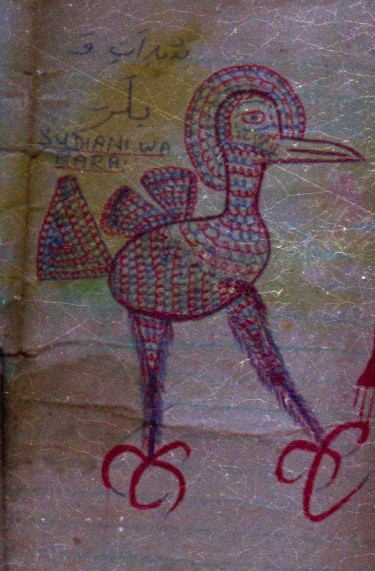

↩ tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩

tsovyaの別名とされる「内陸部のスディアニ」の絵 ↩